「水星の魔女」トータルの個人的評価「とても好きだ」

私は個人的嗜好としてハピエン加算とヒーロー加算とヒロイン加算が非常に大きいので、最後にスレッタがヒーローとして存分に活躍したこと、ミオリネがヒロインとして大活躍したこと、ハピエンで終わったことでもう十分。スタオベで。いい作品でした。途中たまに入る鬼畜回では脱落しそうになりましたが、分量的にあの程度なら鬼畜展開や鬼畜表現そのものが目的となっているとは言えません。例のシーズン1最終回のあれも、ちゃんと主役二人の関係性を深める上で生かされてましたし。

他のガンダムとの比較

これは「あーそういう趣味の人が水星の魔女を評価したらそうなるんだー」と理解してもらうための参考として。

とても好きだ

ユニコーン

水星の魔女

かなり好きだ

SEED

OO

ファーストもここ

嫌いではない。たまに見るのは良い。

Z

逆襲のシャア

ハサウェイ

ククルス・ドアン

0083

第08MS小隊

複数回挑戦したけど完走出来なかった

オリジン

オルフェンズ

ZZ

MS IGLOO

サンダーボルト

NT

∀

見る機会が無い・特に見ようと思わない

G

W

X

レコンギスタ

とまあ・・・・わかりますよね?

主人公がちゃんとヒーローになっていてハピエンで終わるやつが上位。

グロ表現とかバッドエンドが売りのやつは途中で脱落。わかりやすい。

その他の雑感

古典的な戯曲の名作がモチーフだった件

出てきたガンダムがエアリアルとキャリバーンだったんで「テンペスト」がモチーフだったの確定でしたね。良いアイデアだと思います。何で今までやらなかったんだろうと思うくらい。考察勢への良い栄養補給ですし、古典文学への入り口にもなりますね。

その辺のことはもう少し詳しく書いたここ

同性婚の件

最後は本当にミオリネとスレッタを同性婚させて終わりましたね。

しかもそれが作中で全く焦点化されていない。あ、そうなんだーくらいの流され方で。お色気描写も一切無し。

これもとても良いと思います。LGBTQ+が主人公なのに単にセクシャリティがそうなんですこの人たちは、というだけで本人たちも周囲も全く気にしていない世界。異世界なんだからそれで全然OKでしょう。ウェブの反応を見ても好意的ですねほとんど。これからどんどんこういうの増えていったら良いんじゃないですかね。LGBTQ+とかクイアは水星の魔女のテーマじゃないわけで。

家父長制とかクィアベイティングとか

非常に稀な意見として水星の魔女が家父長制打倒の話じゃなかった(グエルとラウダのジェターク兄弟がお父さん尊敬・継承ルートだったとか)のはあれだとか、スレッタとミオリネに露骨なレズビアンシーンが無かったとかでクィアベイティング許せぬという声も見かけましたが、それらを期待する層に寄せたら、ガンプラやブルーレイボックス買ってくれるのかなという問題が・・・・。

ちょっと客層や市場ボリュームが違い過ぎる感。

王谷晶の小説みたいな展開にしたら満足されたんでしょうか?

なんだろな。スレッタがエアリアルで押し寄せる家父長制と男たちを片っ端から返り討ちにしていって、最後はミオリネパパもスレッタママも倒して、ミオリネとスレッタが二人でどこかに去っていくところで終わる、みたいな?

お嬢さん、十八かそこらで、なんでそんなに悲しく笑う――。暴力を唯一の趣味とする新道依子は、腕を買われ暴力団会長の一人娘を護衛することに。拳の咆哮轟くシスターハードボイルド!

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309029191/

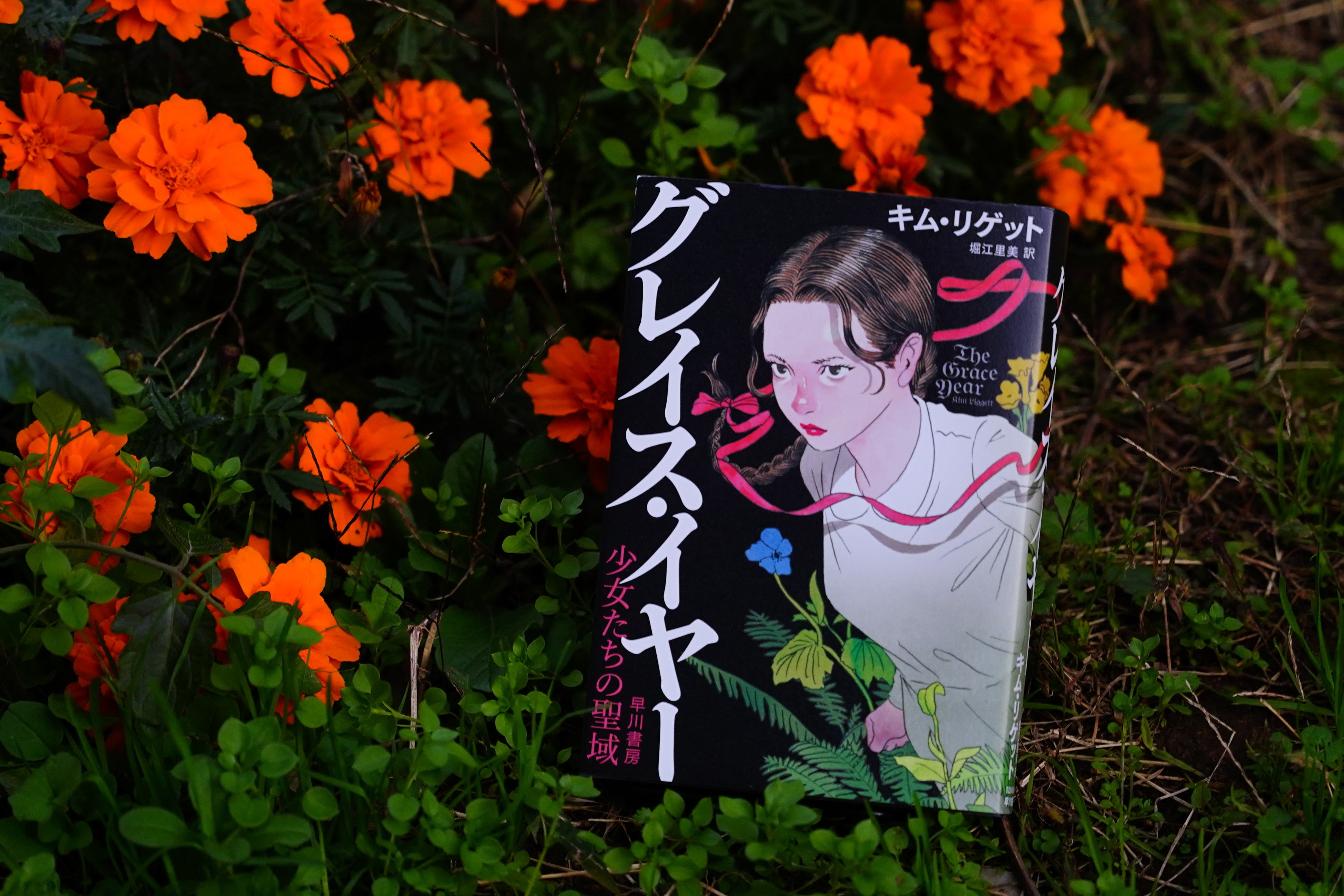

あるいはキム・リゲットやマーガレット・アトウッドのフェミニズム・ディストピア小説みたいなガンダムにすればよかった? アスティカシア高専に現れたスレッタはいつしか全ての女子生徒の希望の光となり、家父長制と軍産複合体の抑圧から全女性を解放するのであった……そういうガンダム?

16歳を迎える少女は危険な“魔力”持つと伝えられるガーナー群(ママ)では、少女たちを森の奥のキャンプで1年間過ごさせ、魔力を解き放させることで決められた男性の妻となれる。命を失う可能性もある謎の風習「グレイス・イヤー」を生き抜き、主人公ティアニーが知ることになる真実と、その決断とは。

–––– 日本でも家父長制や「女性の役割」という型にはめる考え方がいまだ根強いです。本作でも男女が厳格に分けられ、ティアニーを含め少女たちは女性の役割に盲目的に従います。舞台となるガーナーでは結婚相手は男性が決め、ヴェールや、女性の髪型が同じ三つ編みであったり、リボンも女性の立場によって白、赤、黒と固定しています。このような世界観を作り出そうとしたのはどのような考えがあったのでしょうか

キム・リゲット 現実の社会では男性の注意を惹くためなど、いろいろな理由で女性間で互いに対比させ、女性と女性が競争するような、団結を阻んでいる構造があると思っています。そんなかで『グレイス・イヤー』では、女性が連帯して、お互いが話し合い、同じ場所で生活することを重要な要素として描こうと考えていました。

アメコミは最近ではそういうマーケティングを熱心にやっていて、それはそれでとっても良いことだと思いますが、

アメコミがここまで振り切ってるんだからガンダムもやれよというのは、意見を言うのは自由だけど、バンダイナムコの屋台骨を支えるクラシックな伝統ブランドでいきなりは無理じゃないかなあ。

日曜の夕方に地上波で流すアニメですからね。深夜アニメやコミックと同じレベルでの無茶を求めても。

ガンダムSEEDは踏み込んだ性的描写で炎上しましたよね。どうしてもそういうものを見せる必要があればやって良いと思う立場の私ですけど、あの、「水星の魔女」の何話のどのあたりに、具体的にどんなシーンを入れたら満足されたんでしょう? (そういうの読みたかったら自分で二次創作したら良いじゃんね)

というか、情報操作してまで叩きたいの???

いくら解釈違いが許せないからって、そこまでするかねえ。怖いですね。

エピローグにおけるスレッタ+ミオリネ夫婦の描写

作中で同性婚カップルを「夫婦」と呼ぶのかどうかはわかりませんが、本編で二人が婚約者であった時期にはスレッタは自らを「夫」、ミオリネは「妻」に当てはめていたので、結婚後もある程度そういうアナロジーを継承した関係性があるのかもなあ、という可能性を頭の隅に置いといた上で。

描写として明確に読み取れたのは、

- スレッタが母親と同じ地域に住んでいる可能性が高いこと(同居していることの明証は無い)

- クワイエットゼロ戦でスレッタの体が影響を受けてリハビリを続けていること

- スレッタの体は症状固定ではなく、改善が続いていること

- スレッタはまだ松葉杖を両手で使っているが、松葉杖無しでも歩行出来ないわけではないこと

- スレッタの母親は車椅子を使っていること(常時なのかどうかは不明)

- スレッタとミオリネの首の後ろに何らかのデジタルデバイスが装着されていること(常時なのかどうかは不明)

- スレッタの学校建設プロジェクトは水星とリハビリ地の両方に存在していること(水星側がどれだけ進んでいるかは不明)

- デリングは公聴会に出席して喋っている

私が読み取れたのはこれだけです。

ツイフェミ界隈でまるで公式設定のようにして語られている「スレッタは身障者になりつつ、母親の介護も引き受け、経済的には配偶者であるバリキャリウーマンのミオリネに依存」というシチュエーションのうち、明確に作中描写をファクトとして用いることが出来るのは「スレッタは身障者」というところだけ・・・・ですよね? まして一部のツイフェミによるスレッタ視覚障害者説はいくらなんでも。むしろ視力検査が必要なのは(略)

ミオリネによるベネリットグループ解散・資産売却というのが具体的にどういうプロセスだったのかは描かれていないので、エピローグ時点でのプロスペラとミオリネの経済状況がどうなのか正確にはよくわかりませんが、まあシン・セー社CEOだったプロスペラが個人資産ゼロであるとか、何の医療保険もかけていなかったというのは可能性としてそこまで大きく無いのでは、という指摘はしておきます。

同様に株式会社ガンダムはラウダとペトラの会話から事業継続していることは確定。スレッタは社員だったので、クワイエットゼロ戦で身体障害が発生した一件は労災扱いで保険金が支払われている可能性も指摘しておきます。更には成績優秀とは言えないまでも作中では名門中の名門校に思えるアスティカシア高専に入れた程度の学力はあり、なおかつ両親がエルノラとナディムという、どう見ても遺伝レベルでかなりのアドバンテージがある女性であって、エピローグで描かれた程度の身体障害であれば、そこまで稼ぐことのハードルは高くないのでは? という指摘もしておきましょう。創業時の社員でもあるしストック・オプションもミオリネが設定してたかもですね(笑) グエルのジェターク社、ケレスとセセリアのブリオン社も事業継続していて、特に後者はイケイケみたいですし、リモートで出来る仕事はいくらでも回ってくると思いますよ。名門校の人脈ってすごい強いので。

この辺の、勝手に妄想設定を追加してそれを根拠に怒りを解き放つという楽しみ方、私にはちょっと真似しづらいんですが、そういう楽しみ方も出来るのが「水星の魔女」の良さかなあと思っておきます。

スレッタとミオリネの首の後ろにあるデバイスは何ですかね? エリクトと話すための機械に見えますが。

主人公機

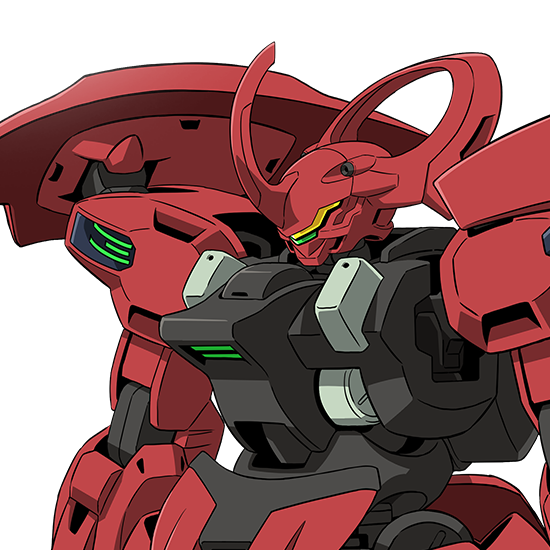

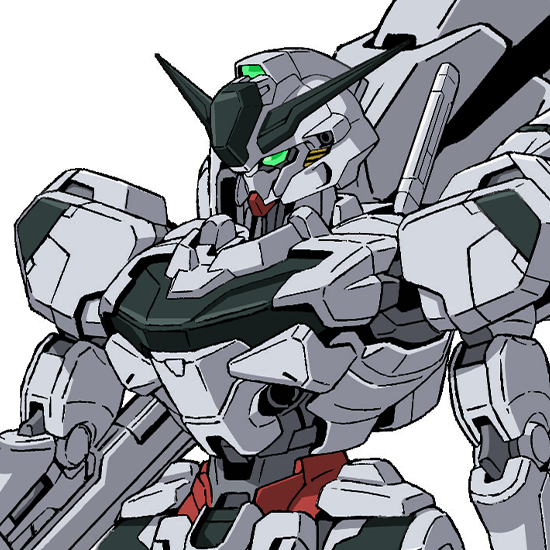

作劇上とても良く設定を活かしていたと思いますエアリアル。終盤で主人公を裏切る主人公機というのは劇的で素晴らしいですね。個人的好みはグレンラガンとかRX-78とかユニコーンとかエクシアみたいに最後まで主人公と一緒に戦い抜く機体に惚れますが、エアリアルも最後の最後にスレッタのとこに戻ったんでほぼOK。

グエルのディランザやダリルバルデも頑張ったので結構好きです。

でも一番ヒーローっぽかったのはキャリバーンかな。

終わり方

最後はユニコーンや逆襲のシャアみたいなファンタジーな終わり方でしたけども、そういうの嫌いじゃないんで、ああ作画きれいだなあと感動してました。ユニコーンよりここは明らかに良かった。ユニコーンは後日談をやらなかった(というか、NT・・・・)じゃないですか。ミオリネとスレッタのウェディングのシーンあれば完璧だったけど。

人類史レベルで問題児な親を持った3人(スレッタ、ミオリネ、グエル)がそれぞれのやり方で親を乗り越えて次の時代の責任を引き受けていくというまとめ方も、放り投げエンドとか全部ぶっ壊しエンドとかメリバより遥かに良い。日曜の午後5時に子供に見せるアニメでザンボット3やZガンダムやイデオンみたいなことやっちゃダメですよ。最後は大団円で希望を語らんとな。

続編・スピンオフなど

グエルくんがヒーローとして大活躍するダイターン3みたいなお話で、途中にサービスシーンとしてミオリネとスレッタのウェディングが入るやつをお願いします。

戦争の描き方

ファーストガンダムがモデルとした戦争って古いやつですし

ウクライナ戦争を東欧メディアや西欧メディア、あるいは現地の人々が英語で発信する情報、世界の研究者たちの発信する情報などを見ながらイメージしていると、ファーストガンダムの描いた「戦争」よりも「水星の魔女」の描いた「戦争」の方がリアルに思えます。

ファーストガンダムが使った戦争のイメージは第二次大戦からベトナム戦争までで、敵味方が明確に線引きされていて、メディアや通信も未発達の戦争。

こういうのは無かったよね。

あれを「戦争アニメの正典」として刷り込まれてアプデされていないと、「水星の魔女」の戦争はリアルに思えないのかもしれない。しかしウクライナ戦争では最前線は第一次大戦と第二次大戦と、ファーストガンダムでも出てこなかったようなAI兵器が入り混じって戦っている一方で、ロシア人のバレエ団が西側に出稼ぎ公演に来たり、西側の金持ちの子たちがロシアにバレエやクラシックを習いに行ったりしている。

ロシアから撤退していない西側企業も掃いて捨てるほどあるし、ウクライナだって最前線から離れれば一見普段と変わらない日常生活がある。企業が軍隊として市民を大量に殺すのもファーストガンダムの頃には考えられなかった。

実際には軍需産業というのは世界経済の中でそこまで大きなものではなくて、大きな会社の中に軍事関係の商材も組み込まれている(エアバスとか三菱重工とか)ので、その辺は少し「水星の魔女」は誇張があるけれど、境界戦機と比べても戦争の描き方の解像度やリアルさは高かったと思います。

いまだにパウル・カレルを卒業できない老害、じゃないですよね?

大木毅センパイ(立教史学科のセンパイなんです)が、古参のミリタリーマニアの中には若い頃(70-80年代)に吸収した知識のままアプデできない人も多く(いまだにパウル・カレルの戦記物を信奉してるとか)、その手の古参マニアが下の世代の情報アプデをおっさん老害ムーブで抑圧していると書いていたけれども。

ファーストガンダム至上主義のおっさんたちが「水星の魔女」に低評価をつけるのも、同じような構造なのかもなと思いました。

ファーストガンダムのジオン軍ってパウル・カレルの(創作・ナチス美化)戦記物の影響入ってますよねかなり?

作品としてどう捉えるか

何かが閾値を越えた作品つまり「化け・物」

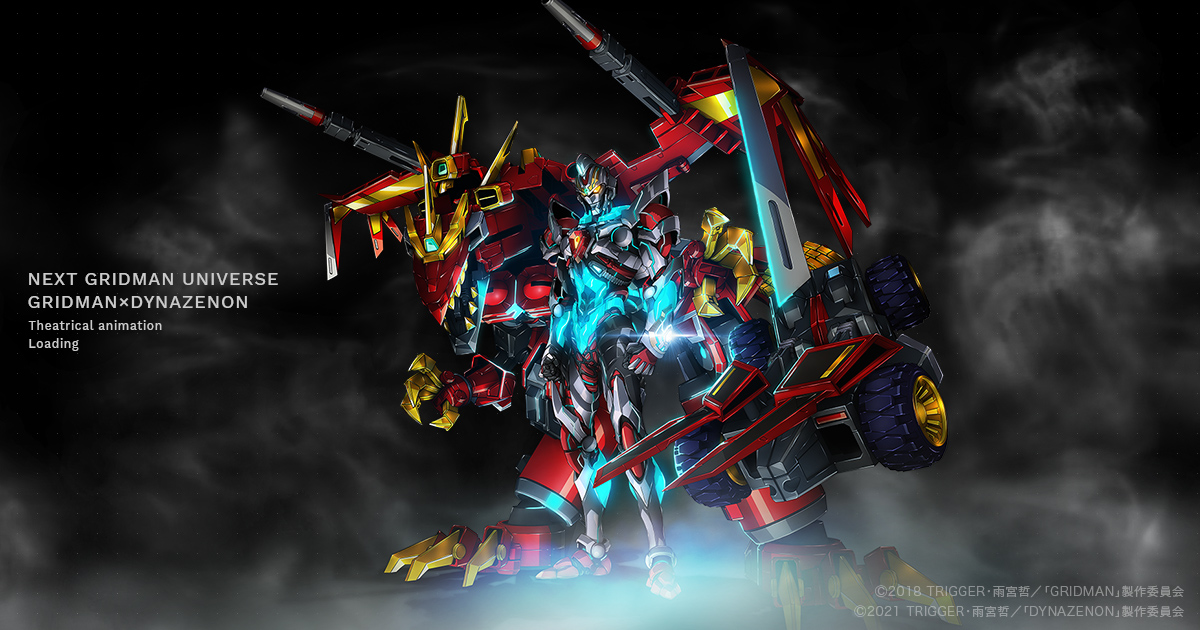

最終回放送後にアマプラでプロローグから見直しつつ最終回を数度見直したんですが、やはりこれは大傑作ですね。大傑作。何かが閾値を越えて単なるアニメではないものに化けた作品。今年はこれまでのところ、グリッドマンユニバースと水星の魔女が「越えた」と思います。

何で越えるのかはわかりません。やり方がわかれば再現できますけど、再現性無いんだよなこういうのは。ヴァイオレット・エヴァーガーデンの映画のときにそんなようなことを書いたかもな。

こればっかりはね。湯水の如く資金を流し込んでも越えないものは越えない。そうではないものでも越えるものは越える。

いちいち名指しはしませんが、一番有名な監督と一番有名なロックバンドと一番有名なプロデューサーをアサインして大金渡したって、滑ったやつは滑ってますよねえ。あれとかさ。

要するにどういうお話だったのかは、簡単にはまとめられない。だが、長売れする良い作品ってそういうものだよな。

説明しづらいですよね。公式サイトのトップのあらすじ最終版はこれ。

A.S.122――

数多の企業が宇宙へ進出し、巨大な経済圏を構築する時代。水星からアスティカシア高等専門学園に編入してきたスレッタ・マーキュリーは、

ミオリネ・レンブランの花婿として、株式会社ガンダムの一員として、出会いと刺激に満ちた学園生活を送ってきた。プラント・クエタでの事件から2週間。

スレッタは学園で、ミオリネとの再会を心待ちに日々を過ごす。

一方ミオリネはベネリットグループ本社に身を置き、父の容態を見守っていた。

二人に襲い来る新たな困難と、迫られる決断。

少女たちはそれぞれの想いを胸に、ガンダムがもたらす強大な呪いへと立ち向かっていく。

学園もので百合もののガンダム?

ラノベのキャッチコピーだったらそれで十分なんでしょうけど、実際には「学園もの」「百合もの」以外にも非常に多くのサブストーリーが絡み合ってましたよね。スレッタの母親の「復讐劇」であるとか、ジェターク一家の「家族もの」とか、グエルやエランを交えた「恋愛もの」。もちろん「戦争もの」でもあり、「政治もの」でもある。最後の方は「ファンタジー」でもあったし、全体としては壮大な「叙事詩」だった。

安直な異世界アニメと日常アニメの粗製乱造時代に忘れがちなことですけど、ファーストガンダムやヤマトがそれ以前のアニメを刷新したのって、様々な要素のストーリーラインが複雑に組み合ったものをアニメで作った(むしろアニメでしか出来ないくらいに複雑なものを作った)からだったと思うんです。個人的に。

それだけ複雑な作りだから、子供から大人まで楽しめる。子供から大人までというのは、私が9歳の少年だった時と51歳の父親である時と、42年の時間を越えてどちらの立場でも楽しめるという意味で。

世代を越えて語り継がれる名作って、そういうものじゃないですかね。えてして。

「水星の魔女」も、一度流して見た程度ではわからない細部の作り込みが、2度、3度と見返すことで理解できるような作りになっていると思います。というか、現代のアニメのうち作り捨て売り捨てではない、コストかけて作って長く売っていこうという作品って、複数回見返すこと前提で作りますよね?

ありとあらゆる部分について一から十まで懇切丁寧に説明する作りだったら24話では収まらないし、そういう作りにしたらしたで「スピード感に欠ける」とか「不必要な描写が多すぎ」とか別の文句が出るものなんでねえ。ファーストインプレッションで全てが理解出来なかったとか説明不足とか文句言う人は「なろう系」の安いアニメ見てたら良いんじゃないかな。そういうのいっぱいあるじゃないですか。何でわざわざガンダムを?

「こうじゃないからダメ」論の謎

水星の魔女の場合はフェミニズムにうるさい筋から、フェミニズムを匂わせといて日和ったのサイテーという怒られがちょっと発生しているようですが、あの思考が全くわからん。

この作品に限らず、ある作品への感想として「ストーリーや表現がこうならなかったからダメだ」という形を取るものが一定数あります。昔から。古い話だと栗本薫の「グイン・サーガ」は作者が当時で言う「やおい」、今でいうBLに全振りし始めた頃から、こういう論法で作品を非難する声はあったかな。

「「◯◯」(という作品)はこういうストーリーになって最後はこうなるべきだった。なのに作者・制作陣はそうしなかった。だから低評価にせざるをえない」

いや、だってあなたの作品じゃないじゃないですか。あなたがお金出して作らせてるわけでもないですよね? ガンダムの制作費24話で10億は越えそうですが、FXや株で一発当てて10億円調達して、あなたの見たいフェミニズムロボットアニメをあなたの財布で作ればいいのでは? と思います。ガンダムというIPを使うとしたらええっといくら出したら版権買えるのかわからないですけど、500億円くらい積んだら売ってもらえるんじゃないですか?

自分のカネで好きなもん作れ。

ですよ。

こういうストーリーになったら良かったのになあという感想は、個人的嗜好の表明なんで良いんです。どんどん言えば。それはクリエイター側からすれば無料で入手出来るマーケティングのデータでもあるし。どんどん言おう。書こう。

でも、他人の作品を「こうするべきだった」というのは、よくわからんです。だって彼や彼女はあなたじゃないし、あなたじゃないんだからあなたとは違うものを作りたい、表現したいと考えているはず。

なんでああいう思考が出てくるんかね? 自分と他人の区別が出来ない人たちなのか?

好き嫌い、あるいは「であるべきだった論」以外の評価をするとなると、例えば「作者が何を作ろうとしたのか」と「達成度」と「方法の適切さ」を検討するとか。作者が何を作ろうとしたのかはアーティスト・ステートメントでもない限りはわからないんで、出来たものが結果的に何をどう達成しているのかを考えるとかね。そういう発想で考えていった方が良いと思います。

雑なレビューのサンプルとして一つ貼っておきますが

アレが足りない、これが足りない、というのはね。レビューのレベルとしては低いです。ええ。まったくもって低い。

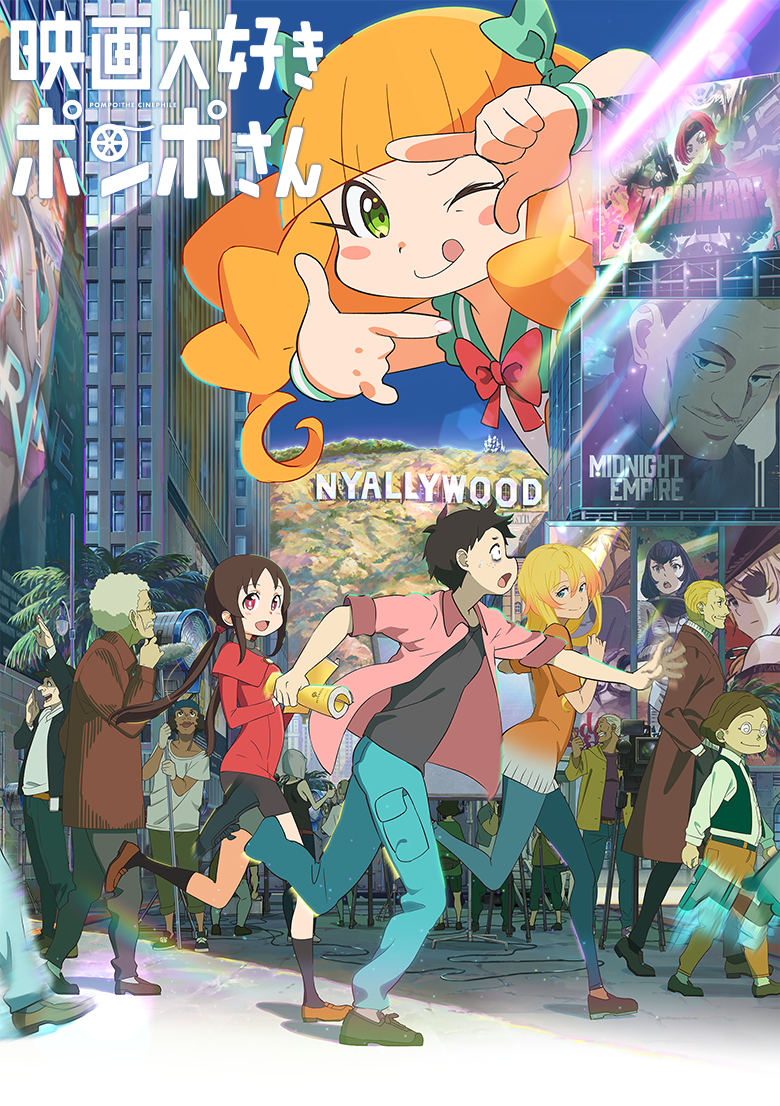

24話のアニメなら使える時間はせいぜいトータルで500-520分くらい。その中で何をどれだけ入れて何を削るかということは、極めて重要な創作プロセスです。「映画大好きポンポさん」はまさにこれがテーマでしたね。初めて映画監督をやったジーンくんが、膨大な撮影データを何も考えずに繋げていったら恐ろしい長さになってしまって、苦しみながらシーンを削りに削っていく。

水星の魔女の小林監督もそこは苦しみながら取捨選択をしていったんだろうし、そこで何をどれだけ入れて何を語らずに残しているのかを推察して、そこから考察を深めていった方が、レビューの書き手も読み手も「かしこさ」がアップすると思います。一つの書き方としてね。おすすめです。

それに、ファーストガンダムの時代ならいざしらず、今は様々なメディアで作品を展開していって一つのタイトルにするのが当たり前なんで、テレビ放送だけ取り上げてあれが足りんこれが足りんというのは、ずいぶんと古い発想だなあとも思うのでした。

そもそも、単純な感想を越えて作品の構成や描写や主題の評価に踏み込むんだったら、3周くらいはじっくりと見直して入念かつ慎重に細部を検討してからの方が良さそうですけどね。同人サイトの速報レビューにそれを期待するのも酷か。