若手キュレーターのYuki Saiki(齋木優城)氏が田中武の当該シリーズを断罪しておられた。

(追記:齋木優城さん、この後、Artstickerの社員キュレーターとして会田誠の「混浴図への道」を取り仕切ってますが、会田誠にはずいぶんとお優しいですね?)

山本れいら氏もご立腹

当該シリーズは2010-2021年にかけて描かれていて、2020年代の作品は16枚中4枚だけなので、Saiki氏は基本的な部分で事実確認を怠っておられるようだ。

また、妙な絵を描いた画家のところに異端審問官が派遣されていたのは500年前である。

我々はヴェロネーゼが異端審問官に言い返した言葉を思い出すべきかもしれない。

“noi pittori avemo la licenza che si pigliano i poeti et i matti”(我々画家には詩人や狂人と同じように表現を行う権利がある)

それはともかく、本当にこのシリーズがSaiki氏や山本氏のおっしゃるようなものなのかどうか。

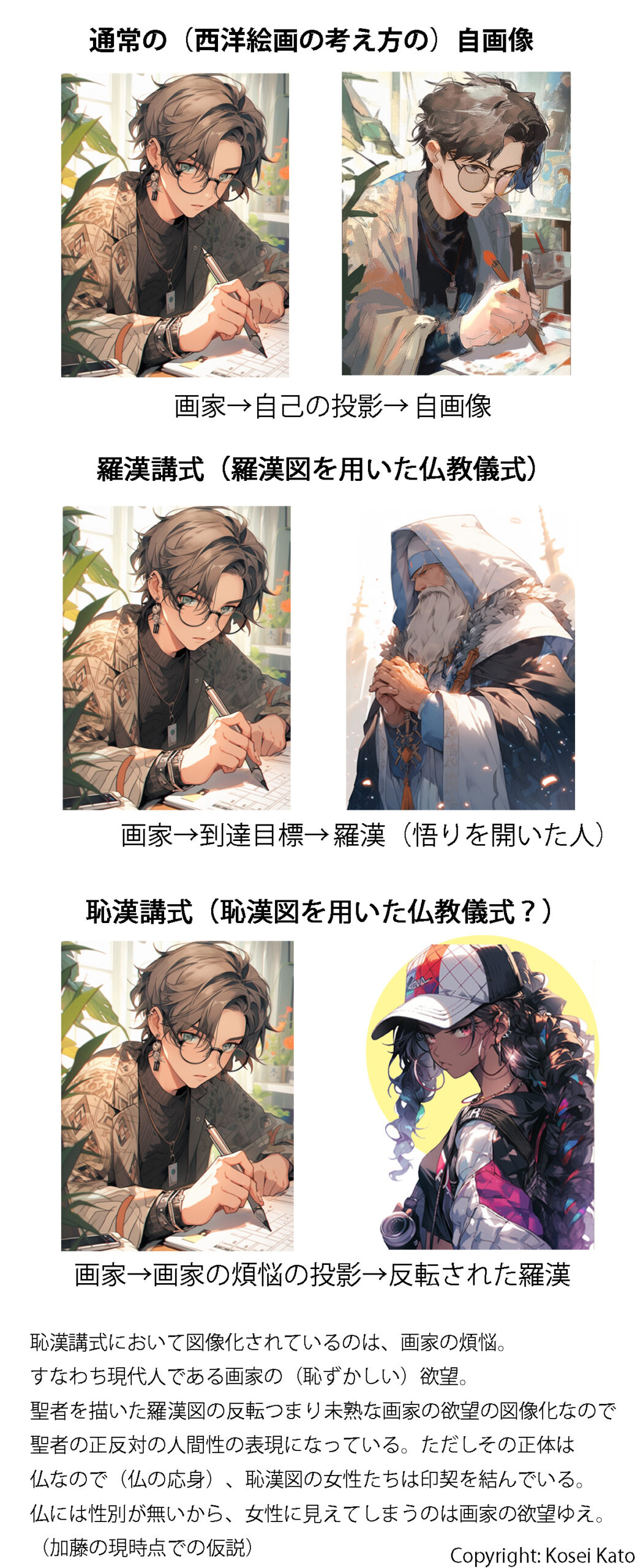

本シリーズを「仏画」という切り口で考えてみたい。

最初に結論

長文を読まない人向けに

転法輪印の意味、そして羅漢講

さて、早速だが問題の「十六恥漢図 裏側」で描かれた女性は明らかに転法輪印を結んでおり、この女性が実は仏の化身であることを示唆しているとも読める。

転法輪印とは以下のようなものだ。これは台湾の中台山博物館の説明。

仏が説法をする時に結ぶ印相です。これは法輪(仏教の教義)を以て煩悩を祓い、身心を清めてくれる印相

当該シリーズの女性たちが仏像のような印を結んでいることは北九州市立美術館学芸員の重松知美が指摘している。

田中作品にモザイクが登場するのは《印相》(2010年)【挿図2】からである。同作は、仏教で煩悩を断った聖者である羅漢の群像図を下地にして、現代の人間の欲望を表した全16図の連作「十六恥漢図シリーズ」の1作目である。画中の人物は皆、仏の印相(悟りの内容や意志を示す手の動き)のポーズを取るものの、羅漢とは真逆の欲望や願望を露わにしている。

北九州市立美術館編『田中武「絶対に枯れない花」パンフレット』2022年、16ページ

なお、田中が引用したとしている宝誌の故事(宇治拾遺物語 巻九「宝誌和尚影の事」)は2015年に村上隆が制作した羅漢像でも同じ印契で引用されている。

手元の資料(京都国立博物館『王朝の仏画と儀礼』図録、1998)によると、十六羅漢の典拠となる教典は玄奘が訳した「大阿羅漢難提蜜多羅所説法住記」がほぼ唯一のもので、釈迦入滅から弥勒の出世の間、正しい教えを守り衆生を守るのが羅漢であるとされる。

羅漢とは「修行を完成し、供養に値する者」を意味する古代インドの言葉「アルハット」を漢字の音を借りて表わした「阿羅漢」の省略形です。十六羅漢は中国・唐代に玄奘(げんじょう、602~664)が漢訳した『大阿羅漢難提蜜多羅所説法住記(だいあらかんなんだいみったらしょせつほうじゅうき)』(『法住記』)に登場する16人の羅漢のことです。『法住記』には、釈迦から、自分が亡くなった後、長寿を保ち、仏法を守り伝え人々を救済することを託されたと記されます。

https://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=6471

日本に十六羅漢図をもたらしたのは986年に宋から戻った奝然で、末法思想の時代には羅漢像を拝む羅漢講のために羅漢図が盛んに描かれたとされる。後には禅宗において修行者の理想像として羅漢を讃嘆する法会が盛んに行われた。

玄奘訳『法住記』には釈迦が入滅する際、現世に留まって仏法を護り伝えるように託した十六人の大阿羅漢の名と住所が記され、彼らを供養すれば大きな果報が得られると説かれています

https://museum.city.fukuoka.jp/sp/exhibition/492/

田中武は何故、十六羅漢図のフォーマットを使ったのか?

問題はなぜ、わざわざ田中武がこのフォーマットを変形して「十六恥漢図」を描いたかということだ。

単に女性をテーマとした連作なら、他に引用できるものがいくらでもある。シンディ・シャーマンのUntitled Film Stillでもいいだろうし

ジョットやピエロ・デ・ラ・フランチェスカやラファエロからムリーリョ、プーサン、ゴーギャンなどの聖母マリア像をモチーフにした連作というのも面白いかもしれない。

あるいはリチャード・アヴェドンやロベール・ドアノー、エド・ファン・デル・エルスケン、アーヴィン・ペン、ハーブ・リッツ、メイプルソープなどのファッション写真家は?

ちなみに田中武の博論は「圓山應舉筆大乗寺障壁画と近代日本画」である。応挙の流れをくむ四条派の女性表現を再解釈するというのもありではないか。

などなど、いくらでも選択肢がある中で、何故、「十六羅漢図」だったのかを考えた方が良い。

私は現代アート作家、特にEmerging Artistと呼ばれるキャリア初期段階の方々のキャリア構築支援を仕事の一つとしている。現代アート作家のキャリア構築とは、ある視点から見れば「履歴書を充実させてゆく」ということだ。この世界ではどれだけ評価の高い会場で展覧会をしたか、どれだけ有名な賞を取ったか、学位はどうか、といったことが問題になる。

アーティストとしての履歴という視点で田中武を見てみるとどうなるか。

田中は1982年福岡生まれ。

2005年(23歳)でBFA(芸術学士)、25歳でMFA(芸術学修士)、28歳でPhDと進んだ。高学歴化が進み、MFAは持っていて当たり前になりつつある現代アートの世界であるが、PhDまで取る者は少ない。MFAがあればアートスクールの教授にもなれるし、公募でもライバルに比べて学位で見劣りするということは無い。田中は研究好きだったのかもしれない。

問題の「十六恥漢図」の1作目は28歳のときに発表。2010年。 一方、田中のコンペ歴を見ると2009年に最初のコンペに入賞、2010年にも入賞、そして2011年に同シリーズの2作めでトリエンナーレ豊橋で大賞受賞。

https://www.artid.jp/tanaka/about/

- 2009第8回佐藤太清賞公募美術展 特選・福知山市長賞

- 2010ART AWARD NEXT 2010 審査員賞 & 青年会賞(W受賞)

- 2011第5回トリエンナーレ豊橋 星野眞吾賞展 グランプリ受賞

この勝ちっぷりは凄い。なかなかこんなにトントン拍子に勝てるものではない。大した実力なのである。

だが、田中がこのシリーズを構想した段階では、こうした成功は約束されていなかったはずだ。

ところで、学業を終えていよいよ日本画家としてキャリアを立ち上げていこうというタイミングで、コンペで勝ち上がるという目的が与えられていたであろうF120号の勝負作に、80-90年代サブカル程度の安易な画題を選ぶものだろうか? そんなものに画家人生を賭けるだろうか?

2015年の個展の田中武のステートメントも見ておこう。

今回の展覧会では、近年取り組んでいる煩悩や菩提を主題に据え、二極の関係性に取り組む。とはいえ、煩悩即菩提という言葉があるように、煩悩と菩提は分け隔てられるものではない。とにかく、それらを頭の中ではなく、実際に作品として表現し、その作品群の中に「自分」を置くことを試みたい。

私が制作に煩悩や菩提をテーマに据える理由のひとつとしては、生まれ育った九州という地がアジア美術の盛んな地であり、昔から仏教美術に触れやすい土地柄であったことが挙げられる。羅漢をまつる寺院も多々あり、そのエッセンスを自作に取り入れていくことは、自分にとって自然なことだった。さらに、大学時代、福岡から電車で5時間半かけて通った応挙寺こと亀居山大乗寺(兵庫県香住)に入り浸っていたことも大きな要因になっている。私の作品は日本美術からの引用という側面がしばしば指摘されるが、美術と宗教の繋がりを育み、学んでいった契機はそういった環境と実体験にほかならない。

釈迦の十六人の高弟をモデルにして中国や日本で図像化されてきた「十六羅漢図」から着想を得て、2010年第1作を発表した「十六恥漢図」は、現代では、手を合わせること自体が希薄になりつつあるものの、そこに現代的な向き合い方もあるかもしれないと考えて開始したシリーズだ。悟りを開いた羅漢とは対照的に、本来、断たれるべき欲望や痴態をモチーフとして、現代人の有様を自己投影的に描きだすことを念頭に表現している。悟りを開いた存在をそのまま描くよりも、自己投影的な向き合い方の方がリアルに響くのではないか。図像に現代を投影し、そこに鑑賞者もまた「自分」を投入することで、何を見出すことができるのか。(ラインマーカーは引用者による)

http://art.takeshi-tanaka.net/?eid=81

こういう出自と思考を持つ若手の日本画家が、画壇デビューのための大作のテーマに、世代的にも直撃していないような渡辺和博やみうらじゅん的な下ネタを選ぶだろうか? 百歩譲っても荒木経惟だろう。引用するならね。荒木は当時はまだKaoriさんのスキャンダル前だったし。

さてさて、田中武のステートメントについては、マーカーを引いた部分に特に注意が必要と考える。

彼は「十六恥漢図」の中に自分を置く、自己投影、「自分」を投入と、4度も同じようなことをこの短いステートメントの中に書いている。つまり、田中武は「十六恥漢図」について、独特の鑑賞態度を最初から想定して描いている。

以前、喜多院には取材で訪れましたが、とにかくその石彫群には圧倒されます。でも、その一つ一つをみていくとどれもが人間味に溢れ、羅漢たちの会話や息遣いが聞こえてくるようです。訪れた人は必ず自分とよく似た羅漢に出会うとされていますが、もし、自分に似た羅漢に出会えなければ、この顔を隠した羅漢が自分自身…ということみたいです。こうした羅漢像であれ、仏画であれ、観者自身をその中に投影していくことが大事なのかもしれません。

http://takeshitanaka.jugem.jp/?eid=73

僕が描いている十六恥漢図シリーズも、16作品揃ったとき、観る側が何かしら投影できるように、また図像的にこの塞ぎ込んだポーズの美しさを取り入れたいということから、川越大師 喜多院の五百羅漢像を参考にしました。

では、その独特の鑑賞態度とはいかなるものなのか。

次節ではこの田中の言葉を、そもそも十六羅漢図とは何だったかという場所から考察していきたい。

十六羅漢図は宗教画だということを思い出そう

再確認するが「十六羅漢図」は宗教画であり、僧や在家がそれを用いて儀式を行うためのフォーマットだ。

西洋の美学の言葉を使えば「見る者」は最初からこのフォーマットの中に含まれていると言える。「十六羅漢図」は仏弟子として低レベルであることを自覚している人々が、最高レベルの仏弟子の姿を見てそこを目指すためのもの。

では「十六恥漢図」を見る者とはどんな存在で、それらを見ることで何を目指すことになるのか。

何故、「十六恥漢図」16枚中15枚の画面の中にはモザイクがかかっているのか。 何故、画中の女性たちは仏像同様の印契を結んでいるのか。

また「十六恥漢図」を仏画として読み解くならば、応身nirmāṇakāya(仏が衆生を導くために様々な姿で現世に現れること)の概念も考慮する必要は無いだろうか?

仏教用語。サンスクリット語ニルマーナカーヤnirmāakāyaの漢訳。応化身(おうげしん)、化身(けしん)、変化身(へんげしん)ともいう。人々に応じてこの世に現れた仏の身体の意味。仏が人々を教化救済するために、教化すべき人々の能力や素質に応じ、かりに肉身をとって現した仏身をいう

https://kotobank.jp/word/%E5%BF%9C%E8%BA%AB-38737

再三再四になるが「十六恥漢図」の女性たちは印契を結んでいる。

羅漢図とは本来、仏間や仏堂において仏弟子が長時間相対するものであり、特に日本で発展した羅漢講式という式次第では、勧請・祭文・総礼・式文・普回向というように単に絵を見るだけではない様々な身体動作が要求される。五体投地もある。

では「十六恥漢図」はどうだろう?

あくまでも私個人の感覚だが、「十六恥漢図」に描かれている女性たちの姿は、仮に現実に我々が出くわしたならば、礼儀正しく目を背けるようなものだ。ああした姿を長時間凝視することは、まともな大人なら困難だ。 本当に恥ずかしいのは、ああした姿を凝視する人間の方だ。それでもああした女性たちの姿を見ようとしてしまう欲望は、しかし残念ながら多くの人間の中にある。そして、そうした人々が欲望に負けて見てしまう先には、

なんてこった。モザイクがかけられている! 一時停止ラインの先の電柱の陰に潜んでいたお巡りさんが出てきた瞬間のような気まずさだ。

ではもう一度シリーズのタイトルを確認してみよう。

「十六恥漢図」

十六+恥+漢(おとこ)の図 とも読める。

これは、羅漢講における羅漢図と同じようにして、鑑賞者が恥漢図を見るということの意味を暗示しているのかもしれない。あなた今、見ましたよね? 見ちゃいけないって知ってるのに見ましたよね? それ、どんな欲望ですか? 恥ずかしくないんですか?

みたいな。

さらに、今度はその「恥」という感覚がどこからどのようにして生まれているのかを、仏教哲学の諸概念、例えばsati(念、気づき)やklesha(煩悩)、pratītya(縁起)などを用いて考えてみる、ということも可能だろう。

最初の問いに戻る。本当にこの絵は 「「好きなだけ馬鹿にして良く、無償のケアを提供してくれる客体」としての歪んだ女性像」(Yuki Saiki氏の解釈) を表現したものなのだろうか?

あるいは煩悩kleśaに囚われた漢たち(「十六恥漢図」を見ている者たちとしてその存在が仮定される、概念としての「恥知らずな漢」たち)に、己の煩悩の存在への気づきsatiをもたらすため、応身nirmāṇa-kāyaとして様々な女性の姿をとった仏たちを描いた日本画なのか。

上記の立場を取るならば「十六恥漢図」はミソジニー作品ではなく、女性たちを軽んじ蔑む漢たちを戒める、ある種のフェミニズム作品ということになる。 さあ、どちらだろうか? あるいは他の読み解きも可能だろう。

別のテクストで田中は「難しくなりすぎて観る側を置いてけぼりにし過ぎてはいけないので、モチーフや色彩や構図によるパッと見のインパクトと、一歩踏み込んでもらった時に発見できるような“読み解き”の要素を如何に織り交ぜるか…に普段から注力」と述べている。

ふだん絵を描く上で、“読み解き”の要素をどれぐらい絵の中に散りばめる事ができるか…を重要視しながら制作していますが、それは同時に鑑賞する上での難しさも同居することになりかねません。難しくなりすぎて観る側を置いてけぼりにし過ぎてはいけないので、モチーフや色彩や構図によるパッと見のインパクトと、一歩踏み込んでもらった時に発見できるような“読み解き”の要素を如何に織り交ぜるか…に普段から注力しているわけです。

だから、「十六恥漢図」はウェブでちょっと見ただけで読み解けるような絵ではないはずだ。多分。

道立近代美術館による解説が楽しみである。

西洋美学やフェミニズムは万能無敵の如意棒ではない。東洋の思想や工芸の伝統を踏まえて描かれた絵を読み解く際に、東洋思想を一切参照しないのは無理がある。

それと、特定の個人が念頭にあるわけではないが、日本生まれ日本育ちの大和民族の知識人なら仏教史や仏教美術史くらいは一通り学んでおいた方が良いと思う。あと、ド素人はともかく玄人(キュレーター)が同じ業界の同じ職種(キュレーター)の仕事に石投げたんなら、カタログは買って読み込むのが仁義でしょう。元キュレーターであって今は素人ですというのも、それはそれでアリかもしれないけど、そういうことをしていてもあんま成長出来ないぞ。