小林美香による、大阪駅御堂筋口の「雀魂 咲コラボ」広告についての論考(のようなもの)をもう一度読んでみたのだが、広告のグラフィックデザインについての分析がやはりあまりにも雑。小林はキャラの尻の部分にネームプレートがあることを指摘しているがこのデザインは視線誘導のためではない。

展覧会などでも人の視線の高さは140〜145センチとされるといい、この広告の場合、目線の位置がちょうど少女の脚元に当たる。この通路を通る人にとっては48面の少女の絵に囲まれ、連続して脚元から見上げるような感覚になるはずだと指摘する。また、ネームプレートがヒップの位置にあることも特徴的だ。

「写真研究者と考える大阪駅の広告炎上問題「切り取られた画像だけで判断しないで」」より

こちらが「咲-Saki- 全国編×雀魂」イラストの本来の状態だと思うが、大阪駅広告では尻を隠すようにネームプレートがある「園城寺 怜」「宮永 咲」「原村 和」というキャラの尻は隠されていない。つまり大阪駅広告では尻を隠すためにあそこにネームプレートを配置したわけだ。

また「竹井久」というキャラは大阪駅バージョンでもネームプレートは上の方に配置されている。研究者を名乗るならこれくらいは調べておくべきではないか。

グラフィックデザイン全体についても同様で、あの広告スペースに元の絵を置けば人体の構造的に目の高さにキャラの腰が来るのは当たり前だ。そもそも小林美香はポスターデザインの理論を一切参照していないし、オーディエンス研究やオーディエンス対象の社会調査もしていない。最初から「大阪駅の雀魂・咲コラボ広告はアウト」という話を聞きたい人相手に、方法論的な妥当性を欠いた尤もらしいネタを寄せ集めて提示しているだけではないか?

それと、広告を作る側からすると広告なんて興味無い人は本当にまったく見てくれないものというのが大前提なのだが、まして周囲の人の動きを見て歩かないとぶつかってしまう巨大ターミナル駅であんな広告をまじまじと見ながら歩くなんて可能なのは早朝か深夜だけではなかろうか。新宿駅の中央西口からホームへの連絡通路(京王新宿駅との連絡通路)はいつも美術館の大型ポスターに挟まれた空間だが、あそこを通過するときは視野の隅でちらりと見る程度で、気になったものはあとからググるくらい。

人間の有効視野は直径20度くらいしかないので、目の端に萌え絵の尻があってもよほど好きな人以外はそちらに有効視野は使わないのではないだろうか? その辺もおそらく心理学系の研究が膨大にあるはずで、大昔(1935年)のヘルベルト・バイヤーの理論だけ持ち出しての議論は正直それってどうなのと思う。

例えばこういうのとかさ

いくらでもありますな

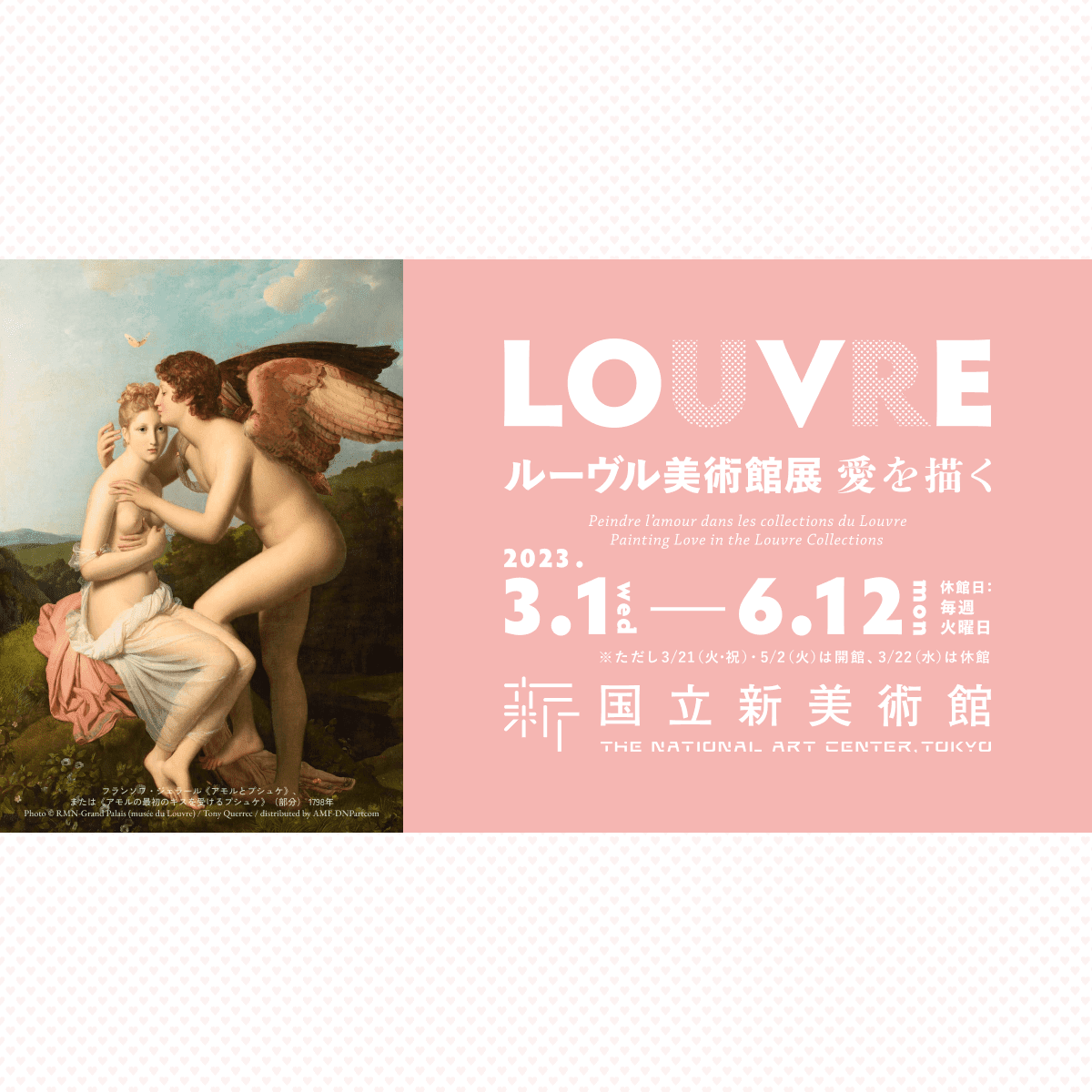

それに、公的空間の女性表象における男性権力の優越を問題視するんだったら泰西名画の女性画なんか99%アウトでポスターに使えません。国立新美術館のこれなんかツイフェミ基準を当てはめれば間違いなく100%NG。若桑みどりの本を読めばわかる。