本郷キャンパスは初体験

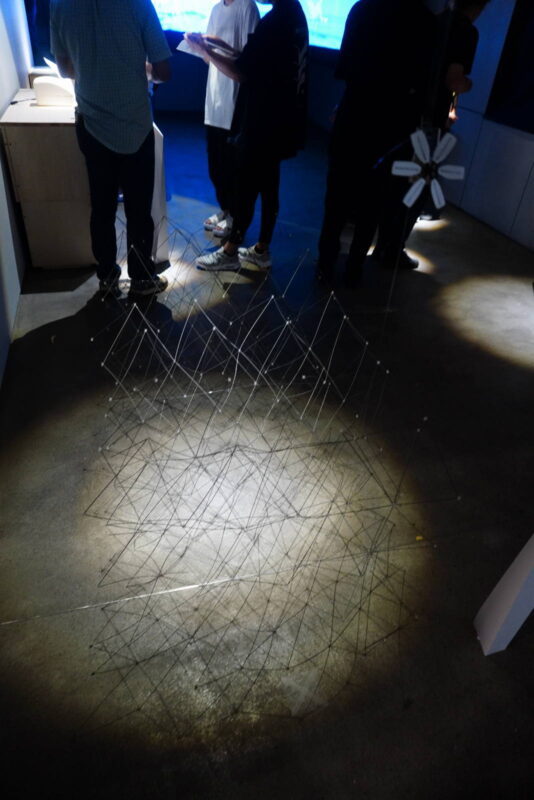

東京大学制作展 Extra 2023 「VOIDAGE」

指導側の教員の方に呼ばれて行ったのですが、言いたいことを言ってくれて良い、炎上したときは消火器もありますとのことなので、まず全体的な感想。media artとして見るとレベルが低いです。かなり。 作った学生さんたちとも時間が許す限りはじっくり話をしてきたので、何となく理由もわかりました。

実装能力はそれなりにある学生たちなのですが、作品のコンセプト作りの段階で十分なリサーチ&ディスカッションをしていないんですね。だから作品説明も日本人にありがちなポエムになっているものばかり。「これは何ですか? 何を表現しようとしたんですか?」という私の質問にスパッと答えられない。

リサーチとコンセプト作りの手数が全く足りない

もちろん天下の東大生ですから、私が「それはつまりこういうことがやりたかったんですか?」「ここはこういうものを足した方が問題提起が伝わりやすくなりませんか?」「これだけだと先行する作品群の問題提起を越える何かが無いのでは?」という話をすれば、すぐに理解してくれます。

だからこそ最初の最初、コンセプト作りとリサーチをもっと丁寧に指導されていれば、もっともっと良い作品が出来たはずだと思いました。ただ、教員ラインナップを見ると、media artとして仕上げるための基本的な部分をきっちり指導できそうな人がいないようにも思えますね。

私はその辺の(ファインアートのコンセプト作りとマーケティングの)コンサルティングが最近では業務として非常に増えているのですが、大学の先生(念のため、2007-2013まで立教大学社会学部でこういうことを教えていました)としてその種の基本を学んでもらう教案も思いついてはいます。

とはいえね。

皆さん、将来media artistになるわけではないようなので、一つの経験として見様見真似、手探りでmedia artのようなものを作ってみたというだけで十分というということかなとも思います。

とはいえ学生の作るものがいきなり凄いなんてことは普通は無い

ダメとは言っとらんよ。こないだ藝大で見たmedia artもvery poorでしたから。学生のうちからすごいもの作れる人なんてほとんどいません。そして学生のときにバズったもので一生売っていくのも結構たいへんです。だってせいぜい二十歳前後の若者が持っているコンテンツなんて、若さかルックスか、あとは極端に珍しい生い立ちか、それくらいですからね。

一方、現代アートは基本的にはアカデミックなものです。リサーチとロジックが非常に大事。学生の書く卒論が学術論文としてはほとんど評価されないのと同じで、本来のmedia artは土台になるアカデミックな部分の厚みが「最低でも修論は書き終えた人でないと作れない」ようなものになります。

日本は別だけどね。日本は文化庁メディア芸術祭という日本ローカルのコンテンツがmedia artとは違う、デジタルガジェットクラフトとしての「メディア芸術」を進化させてきましたので。

ただ、日本の大学教育はその辺は露骨にバカにされているので

Others identified a remaining hurdle for the development of the market at an educational level. “In 1996, the bubble burst and Japanese art schools said ‘no more ideas. Just make something pretty, accessible, sellable…’” collector Jeff Chiedo said. But that approach hasn’t formed a foundation for the market. “There’s real money in real art and there’s no money in decorative stuff,” he said.

And education needs to happen on the collector side of the table, too. A lack of exposure to international artists and museum shows has meant that buyers have tended to follow trends rather than developing their own eye.

For Takeo Obayashi—Japanese construction boss, art collector, and chairman of the Aichi Triennial—an international art fair is an opportunity to develop the tastes of this emerging generation of collectors. “There are many collectors in Japan but unfortunately they haven’t seen many of the great artists whose works are spotlighted in global museums. So sometimes those emerging Japanese collectors buy some things that are strange, by artists who are only recognized in Asia,” he said. “I want to introduce the great artworks by internationally recognized artists to those emerging collectors.”

「日本の美大は可愛いもの、わかりやすいもの、売りやすいものを作れと学生たちに教えてきた。しかし本物のアートにしか値段はつかない。見た目だけのガラクタに払うカネは無い」「日本のコレクターはアジアでしか知られていないようなアーティストの作る変なものを買ってしまう」

はい、そういうことです。皆さんアタマは非常にスマートなので、デジタル技術を使って現代アートっぽいものを作るのは非常に上手いと思います。さすがだと。でも本物感は無いのです。

アジアでしか知られていない変なものってなんだろうな。いや、何のことか私にはすぐわかったけど(笑) あれとか、あれよね。SBIのオークションでアホみたいな値段で売れてるけど日本と台湾限定という。

あとですね、展覧会のタイトルなんですが

【本展示会のコンセプト】

「VOIDAGE」

VOIDAGE = void + voyage

「不定型」を意味するvoidと、「航海」を表すvoyageをかけあわせた、VOIDAGE。

制作展は、何があるかもわからない、手探りの旅。

あなたもクルーの一員として、共に旅に出よう。

VOIDAGE = empty space proportion

空間の余白の割合を表す英単語、VOIDAGE。

制作展に並ぶのは、それぞれの専門性が融合した、未知の作品たち。

残された余白は、あなたの柔らかな想像力を待っている。

この無限大の海図に、何を描こう?

こういうわけのわからない語呂合わせは要らないと思います。単に定訳の「空隙率」だけで出しておいたほうが、来場者があれこれ考える余地を大きく残すことになります。変な語呂合わせで思考の方向性を誘導してしまうと、せっかくのイマジネーション豊かなタイトルが一気に陳腐なものになります。

私と同じような感想の方も

ネコ水の作品の作者さんとは私もじっくり話しましたが、人間についての情報の出し方を工夫することでグッと良くなるということは伝えました。

憎まれ役

なお、東大の担当教官さんからは丁寧なお礼のDMを頂いております。このブログも読んだ上で。

本番頑張ってください。