「インテリア絵画」は1993年には「ギャラリーフェイク」で使われている

原田裕規が篠田節子の小説『青の純度』の参考文献一覧に自分の本が無かったことについて不満を各所で発信している件について

一点、事実関係で指摘しておきたいことがあったので記しておく。

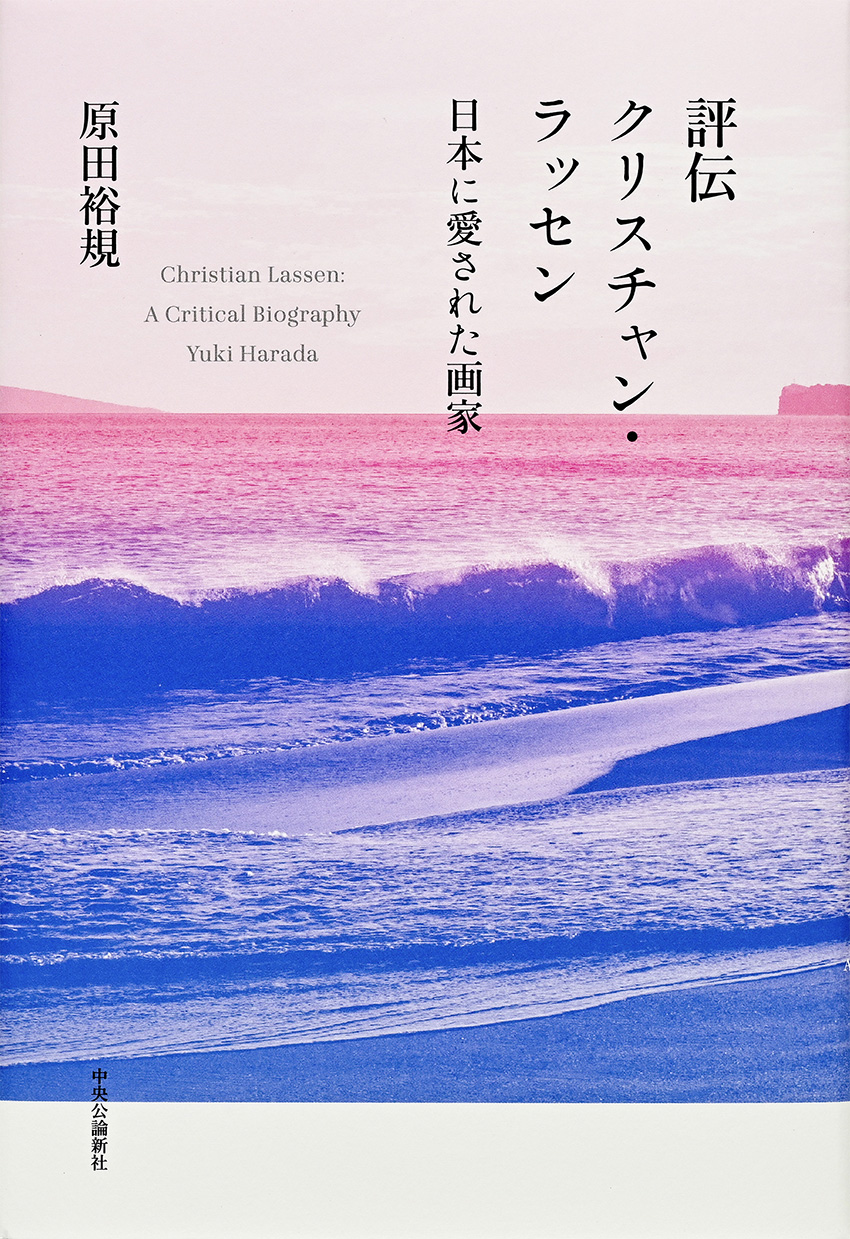

書評で指摘されていた類似点に加え、『青の純度』において画家ヴァレーズの作品が「インテリア絵画」と表現されていることについても、自身が「ラッセン本」で意識的に使い始めた「インテリア・アート」という言葉を参照にしているのではないかと原田は言う。「ラッセンやリン・ネルソンなどの海洋画を指す『マリンアート』という言葉は以前から使われていましたが、ラッセンやヒロ・ヤマガタなど一般層への販売に重きを置いた作品群を指す言葉がなかったため、『ラッセン展』(2012)や『ラッセンとは何だったのか?』(2013)以降、『インテリア・アート』という言葉を意識的に使い始めました。この言葉は美術の世界では一般的ではなく、定着させる必要があったため、『美術手帖』のオンライン辞書に「インテリア・アート」という項目の作成を提案し、執筆しました。こうした経緯を鑑みても、小説で偶然にも『インテリア絵画』という言葉が出てきたとは考えにくいと思っています」(原田)。

出典 https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/yuki-harada-Lassen-202510

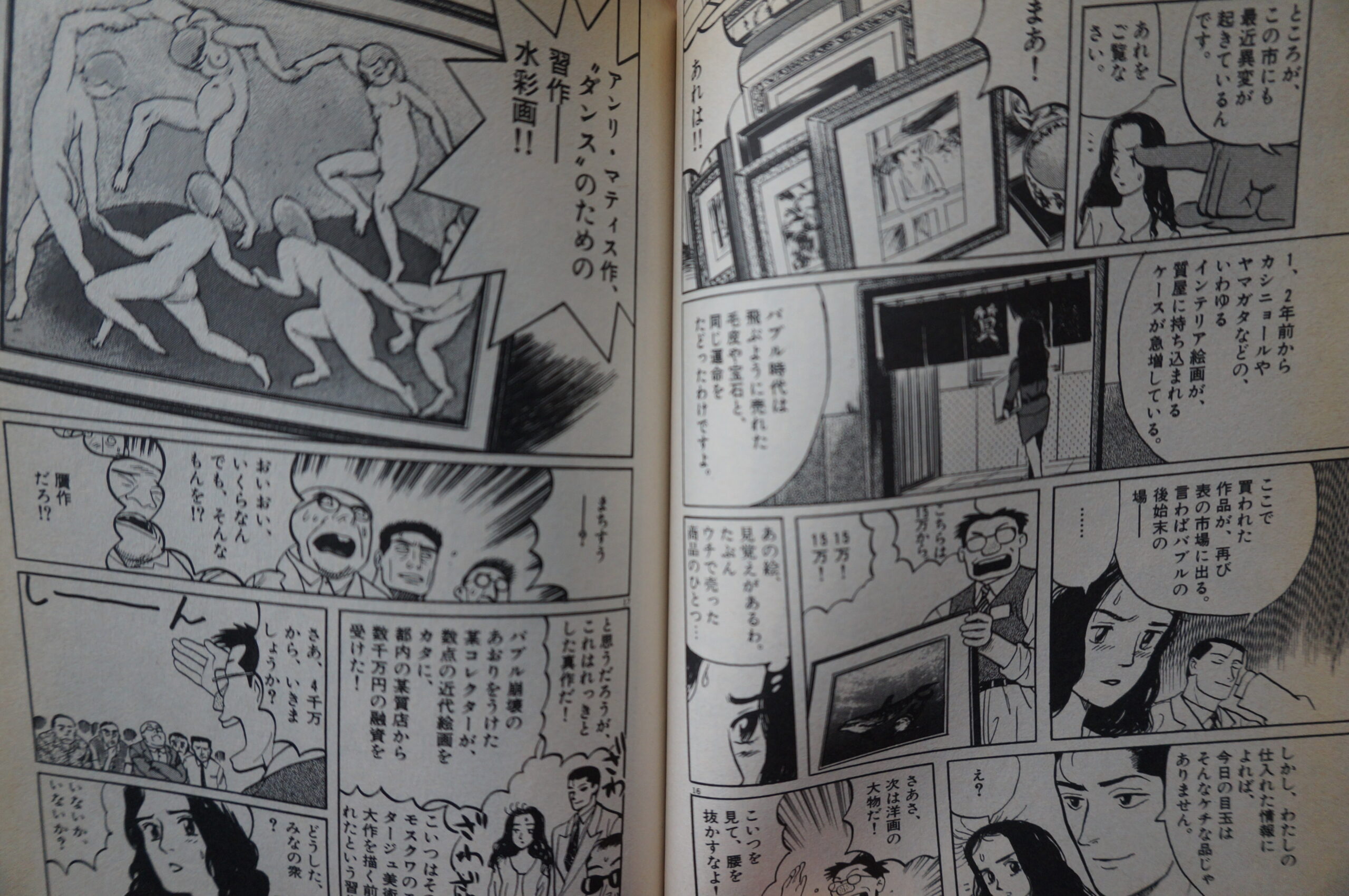

これは原田裕規のリサーチ不足で、細野不二彦『ギャラリーフェイク』の「質屋とマティス」の中で「1、2年前からカシニョールやヤマガタなどの、いわゆるインテリア絵画が、質屋に持ち込まれるケースが急増している」というセリフがある。

その二つ後のコマでは明らかにラッセンを念頭に置いた絵が描かれている。単行本は3巻所収。奥付は1994年4月1日初版1刷発行。添付した画像は50-51ページ。

むしろラッセンをリサーチした本を書いた原田やTokyo Art Beatの編集者がギャラリーフェイクのこのエピソードを知らなかったことが興味深い。なにしろフィクション小説に学術論文と同等以上の研究倫理を要求している側なのだ(学術論文だって先行研究を全て示す義務はないし、そもそも原田裕規のラッセン論はアカデミック・ライティングではなくそれに隣接する批評やエッセイ、あるいはノンフィクションであるように思える。つまり篠田も原田も学術研究の制度やルールの枠の外の著述なのだ。念の為に原田の論文をCINIIで検索してみたが学術論文と思しきものはゼロだった)。

ちなみにガチの学術論文だったらこの見落とし一発でアウト、つまりリジェクトである。採録不可、書き直しだ。後述のようにバブル期にラッセン、ヤマガタ、カシニョールなどは業界では「インテリア絵画」と呼ばれていたのであり、原田裕規がこの語彙の存在を見落としていたということは、この時期の日本の美術業界におけるこれらの画家の受容のありようを十分に調査・分析出来ていないということになるからだ。

一方の篠田はラッセンブームリアタイ勢で美術業界とも繋がりのあった人物なので、当時の業界で「インテリア絵画」という言葉が使われていたことを知っている可能性も捨てきれない。

――小説家と美術館館長、という組み合わせは珍しいのではと思うのですが、二人が親交を交わすようになったきっかけとは?

高橋 学生時代ですから、もう五〇年以上前になるのかな。ケネス・クラークの『ザ・ヌード』という裸体芸術論を、芸大の私の先生(東京藝術大学名誉教授の佐々木英也)が翻訳したんですね。先生が主催で、その本に関するゼミが開催されることになった。八王子の「大学セミナーハウス」で、何泊かしましたよね。

篠田 三泊四日だったと思います。

高橋 そのゼミにはいろいろな大学から学生が集まってきていたんですが、当時まだ一年生だった篠田さんも参加されていました。(中略)

篠田 確かによくリゾートホテルの画廊に行くとありますよね、カシニョールの絵が何枚も。

高橋 当時は百貨店などで画家の展覧会をやって、売っていましたよね。日本人はギャラリーに行くなんて習慣は基本的にないから、一般に見せるんだったら百貨店だったわけですね。百貨店の全盛期も重なり、カシニョールはバブル時代のアイコンの一つだったんですが、そうか、偶然の一致なんだ。ラッセンは、もちろん知っているけれども、恥ずかしながら、まともに見たことはないですね。

篠田 私もそうでした。美術を少しでもかじったことのある人は、あの当時スルーしていたと思うんです。よく覚えているんですが、友達何人かで横浜へ遊びに行ったらホテルでラッセンの展覧会をやっていて、たまたま見たら「えっ、これを絵画として売るの?」と。生意気盛りだったんですよ。

高橋 そういう反応になりますよね。

(追記:おっかけで国会図書館の蔵書検索をしてみたところ、やはりバブル期には「インテリア絵画」という言葉が「美術の窓」などでも使われていたことがわかる。原田裕規は東京藝術大学でMFAを取得しているので、そこで一応はアカデミックライティングの訓練を受けているはずという前提でこれを見ると、「ギャラリーフェイク」は漫画だから知らなかったと言いうるとしても、用例のリサーチの詰めの甘さは指摘されてもしょうがないのではないか。自分自身の論考においてであればまだしも、これはTokyo Art Beatというアート業界では最大手のウェブメディアにおいて、篠田節子の創作について疑義を呈する根拠の一つに用いられたテーゼなのだ)

平川の研究の重要性

ハワイの日系移民の墓が西を向いているという話も、原田が発見した新しい知見とは言い難い。たとえばハワイ研究者(アカデミックな意味での)の平川亨の論文にこのような一節がある。

日本人墓地がメディアなどで紹介されるとき、日本人の墓の向きについて語られることがある。そのとき話題とされるのは、ハワイにある日本人移民の石塔が西向きであるというものだが、その理由として、故郷の日本がハワイから西の方向にあるからであるとか、日系仏教の西方浄土という信仰の影響である、といったことがあげられている。(平川亨「ハワイ日本人移民の死と葬送―ハワイ島コナの墓地調査から―」『移民研究年報』 第29号 2023年6月 7-28ページ)

なお、同じハワイ島のコナ地域について書かれた平川の別の論文は篠田の小説の参考文献の中に示されているから、上記論文も含めて平川の研究群は篠田のリサーチの中にあったのではないか(「青の純度」の『小説すばる』での連載は2023年11月号から始まって1年間続いている)。また、ある地域についての情報を得る際、最も信頼性が高いのはその地域を専門とする研究者の最新のアカデミック・ライティングだ。

つまり、「資料の信頼性重視なら平川亨の論文>>>>原田裕規編著書」なのである。

(ちなみに原田裕規の『評伝クリスチャン・ラッセン 日本に愛された画家』は2023年12月20日発売なのでタイミング的にも間に合っていない)

すなわち、少なくとも「インテリア絵画」とハワイ日系移民の墓石の向きについて、篠田の小説が原田の本にのみ依拠していると断定することは不可能である。学術レベルでは、(よほど自他に甘い身内の査読者で無ければ)論理的に弱いとして「書き直し」のリジェクトにするだろう。

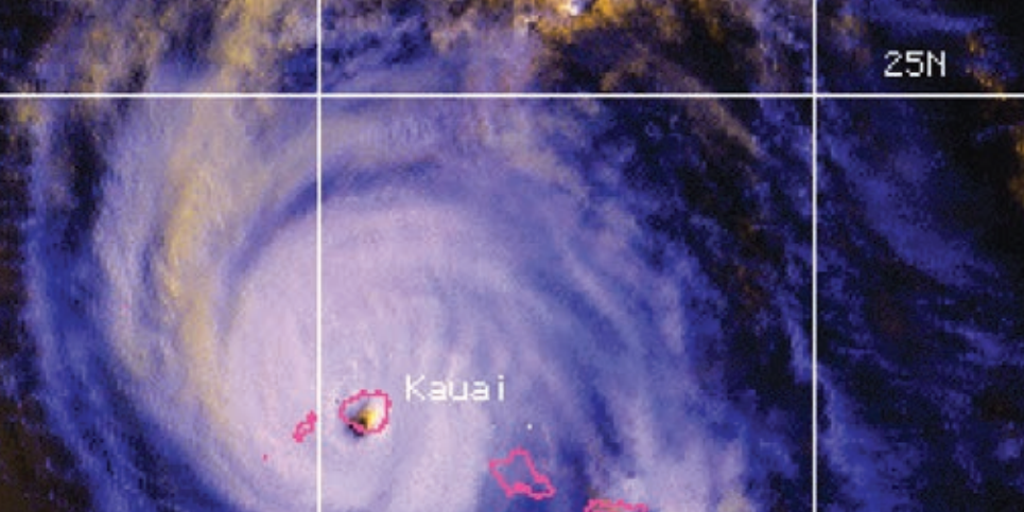

篠田も現地でコーディネーターをつけてリサーチをしたようであるし、1992年のハリケーン・イニキで人命や家屋に甚大な被害が出たことは日本で言えば伊勢湾台風のようなレベルでハワイ史に残っている。画家の家屋がハリケーンで損壊したという設定は原田のX投稿が無くとも思いつくだろう。

クリスチャン・ラッセンという人物そのものが架空の存在でないならば、原田が知り得た知見を別のリサーチャーが絶対に知り得ないということは考えづらいのだ。

アイデアは著作権法で保護されないし、小説にあれこれ参考文献を並べるのも良し悪し

小説は研究論文ではないし直接の引用があるのでなければ参考文献を示す義務は日本の法律にはない。研究論文が注をうち出典を示すのは、「この論文ではこの文献に示された内容を事実として扱う」、つまり論証のアウトソーシングをするからだ。小説は事実を組み合わせて論証を行う文章ではないので、このような論証のアウトソーシングは不要である。

また、自分は論文も小説も書く人間だが、小説にいちいち参考文献をリストアップするのも悪くはないがそれを義務や「マナー」みたいに考え出すと、それはそれでやり過ぎだと思う。小説は論文ではないのだ。

原田が篠田の小説を著作権法違反と考えるなら訴状を送れば良い。たとえば酷似した文章があちこちにあるというのであれば、それは盗用という判決になる可能性も大きいだろう。

だが、フィクション作品のプロット(「日本で大衆相手のキャッチセールスの商材になっていたハワイ出身のマリンアート画家がいたが、最近は消息不明」「その画家は日本の美術界隈ではバカにされていた」「消息を絶った元有名クリエイターについて調査する主人公」)のレベルならば、現行の著作権法とその判例では保護対象にならない。このレベルが保護されてしまうなら「なろう小説」は全部アウトだし、セカイ系も学園ラブコメもきらら系も新作は作れない。

そういった社会を日本(というより人類社会の大半)は望んでいない。仮にクリスチャン・ラッセンという画家そのものが(ブルーピリオドの矢口八虎のような意味で)原田裕規の創作物であったとしても、日本の法律では篠田の小説が原田の知財権を侵害していることにはならないのだ。

篠田のインタビューを見る限り小説では作中のマリンアート画家は日本で再評価が始まっているという設定なので、アート界隈人による批評文集は出たけれどもペインターとしてファインアートの文脈で(あるいは「百貨店系」とCADAN系アーティストやそれを好む現代アートオタクたちが呼ぶ業態において)再評価が始まっているわけではないクリスチャン・ラッセンの話というのは無理がある。

バブル終了と共にブームが去り、「終わった画家」とされていたヴァレーズは、近年、日本での再評価が始まっていた。第一章では、バブル再来を思わせる展示即売会へと真由子が足を運び、今でも彼のプリント絵画が一枚数十万円から一〇〇万円を超えて販売されている現実を目にします。

小説というものは(実際に書いている者でないとわからないかもしれないが)多くの場合、作者の中に別個の人格としての登場人物が構築され、その人物が半ば作者のコントロールを離れて動き始めることで物語が走り出すという性質を持つ。(最近読んだ中では安里アサトが「86-エイティシックス」シリーズのあとがきで、主人公カップルであるシンエイ・ノウゼンとブラディレーナ・ミリーゼが作者の言うことを聞かないので話が長くなると嘆いていたが、本当に力がある登場人物はそういうものだ)

篠田ほどの小説家なら特定の実在の画家の評伝や論集は必要無い、もっと言えばそんなものは読まない方が小説を書きやすいだろう。篠田のインタビュー中にも作中のキャラの造形プロセスの説明がある。篠田はラッセンを入口にはしたが、小説の登場人物として名前だけラッセンからヴァレーズに変えて使うのではなく、ラッセンをリバースエンジニアリングした上で自分がその内面まで観察出来るキャラを別途生み出したということであろう。

それと、マリンアートの画家はたくさんいる中で、なぜラッセンだけが日本で一人勝ちしたのか。こういう時って作り手の意図や売り手の戦略に目が行きがちですが、忘れてはいけないのが見る側、買う側の事情です。こういうものを見たいという人々の欲望が作り手を動かし、そこに作り手の本来の動機との齟齬が生じていく。美術市場のあり方や大衆性と芸術性のせめぎ合い、「売れてしまった画家」を取り巻くさまざまな欲望への興味から、ジャンピエール・ヴァレーズという画家の人物像が固まっていきました。

新聞社勤務のちょっと知的でおしゃれで孤独なキャリア女性が、かつて一世を風靡した画家の謎を追う、という設定止まりキャラ止まりだと大人が読む小説にならないんですよね。彼女はどんな会社でどういうキャリアを積んできて、50歳になった今は組織のどこに位置してどういう仕事をしているのか。彼女の人生を綿密に作り上げて提示しないと、彼女がヴァレーズの絵画と出会った時の衝撃も伝わらないですし、その存在を追いかけていく説得力に欠けてしまうんです。

取り敢えず借り出しだけしておいて、読まずに返す。私はよくやります。

また、篠田が原田編著の本を図書館で借りはしたけど読まずに返したというのは、私もちょくちょくやるので全く違和感は無かった。図書館に行く・そこで資料をチェックするという作業の工数を節約するために「取り敢えず関係ありそうなものは全部借り出して家で精査し、必要なもののみ読む」ことは、さほど珍しくないと思うのだが。

原田編著の批評文集はラッセンを切り口とした文化批評ものであり(ケニーG論とか入ってるんだぞ)、篠田が書こうとした架空の画家はラッセンに似ているけれどもラッセンそのものではないのだから、原田編著書の内容がそこまで重要なものではなかったというパターンは想像出来る。アシスタントや担当編集者が借りて来たというのであればなおさら「ありがとう、でもこれは読まなくても良いかな」になる確率は上がる。

そもそも図書館の貸出記録はかなりセンシティブな個人情報なので第三者が合法的に知ることは不可能である。その情報を篠田側は原田側にわざわざ提供しているのだから、まさかそれをもって「借りたのに読まなかったなどということは無いだろう」と言われるとは予想しなかったのではないか。「借りたけれど読まなかった」という情報は、相手が悪意に取らないという信頼の上で開示されたと私は解釈する。むしろ、それをツイッターに書くに際して原田は集英社や篠田の了解は取ったのだろうかというところが気になる。

繰り返しになるが、ある人物がどんな本を図書館で借りたのかは思想や信条の自由に関わる情報なので、安易に他人が一般公開して良いものではない。集英社との直接のやり取りの中で開示された情報であれば、取扱注意のはずなのだが・・・?

「図書館の自由宣言」では、主文第3で「図書館は利用者の秘密を守る。」と宣言している。図書館は、利用者の内心やセンシティブ(機微)情報といったプライバシーを、個人情報保護に関する法及び条例で規定されるずっと以前から大切に守ってきた。これは憲法第13条の個人として尊重される権利、第19条の思想及び良心の自由の権利として保障されている。

専門職としての図書館員が立脚すべき規範として制定した「図書館員の倫理綱領」においても、主文第3で「図書館員は利用者の秘密を漏らさない。」と規定している。図書館利用者へのサービス提供において、利用者のプライバシーの権利を守ることは、図書館に従事するすべての人びとに課せられた責務である。

悪魔の証明を要求していることに気づくべき

そもそも現在のXの論調は篠田に「原田裕規の本を読んでいないことの明証を要求する」という悪魔の証明の要求になっている。典型的な冤罪形成パターンである。

必要なのは原田が「篠田は間違いなく自分の編著書を読んだ」という動かぬ証拠を提示することなのだ。これについて原田は今のところ成功しているようには見えない。現代アート界隈はそろそろ、本件における確証バイアスについてセルフチェックしてみても良い段階かもしれない。

確証バイアスに陥らないためには、「情報の出所が偏っていないか?」、「視点や視野が限定されていないか?」を常に確認し、客観的で冷静に情報を精査することが必要となる。そもそも自分の主張を否定する情報や証拠がないかを調べることも重要である。

また、なかなか一人では自分が確証バイアスに陥っていることに気づけないことも多く、多様な人と意見交換することも確証バイアスに気づく助けになる。

いずれにせよ、こうしたものは最終的には裁判所が判断することだ。それが法治国家であり罪刑法定主義である。SNSで騒いだところでどうにもならないだろう。

ウェブで騒ぎを大きくすることのリスクもある

法律で認められた権利を超えるものを原田が篠田に求めているのであれば、それは書評やSNSやニュースサイトでいきなり批判を展開するよりも、まずは水面下で集英社の担当編集者経由で篠田にコンタクトを取り、可能であればそこで何らかの条件で手打ちをするのが最善の手順だったと思う。

松本零士が槇原敬之をフレーズの盗用ではないかと主張した結果、逆に槇原敬之に名誉毀損で訴えられて負けた一件もある。原田の周囲も含め、一旦落ち着いて「篠田が原田からアイデアを盗んだ」という前提の投稿は消した方が良いのではないだろうか? 繰り返すがアイデアは現行法では保護対象ではないのだ。

それどころか「篠田節子は原田裕規編著本を読んだにもかかわらず読んでいないと強弁している」と決めつけて篠田や集英社を非難する声が散見される。これは危険な空気だ。発信者情報開示請求を集英社法務や篠田節子の代理人弁護士が出せば確実に通ってXから「発信者情報開示命令が来たのでIPを知らせておきましたよ」というメールが届くであろう人が何人も発生している。

君たち、一旦落ち着こう。一旦落ち着こう。

原田氏が直接弊社に問い合わせをされず、「書評」という形をとって一方的にご意見を表明されたことに対して大変遺憾に思っておりましたところ

SNS上にて、憶測をもとに事実確認もしないまま、作家に対し「剽窃」などと断じる行為に対しては断固抗議いたします

篠田節子が原田裕規編著本を読んだという動かぬ証拠はどこにも無いのだ。

一旦落ち着こう。

民事の損賠ならまだしも、やり過ぎると刑事になる。

名誉毀損罪 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

侮辱罪 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金か、拘留または科料

偽計業務妨害罪 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

どれも前科一犯が付く。特に最後のやつの相手は集英社の法務部だ。

Xの炎上騒ぎに安易に参加するのは止めた方が良い。本当に。

おわりに

原田裕規が終結宣言を出したのでこの論争もまもなくフェードアウトしていくのだろうとは思うが、懸念されるのは今後、「ハワイのマリンアート画家」を登場させるフィクション作品が日本語で発表しづらくなるという状況だ。「ハワイのマリンアート画家」を登場させるにあたっては原田裕規編著のフィルムアート社の本を参考文献として明記しない限り、同書に寄稿した人々がいわゆる「ファンネル」を飛ばしながらツイッターで各種の圧力をかけてくるということになると、これはあまり健康的ではない言説空間と思える。

『青の純度』は、アートに携わる人々の倫理観をテーマとする作品です。そのメッセージには共感できるところもあったからこそ、作者である篠田氏には、書き手として倫理的に対応してくれることを期待していました。

なお、本件は著作権侵害にあたる事案ではないため、私としては「もし先行研究を参照したのであれば、それを参照した事実を明示してほしい」と〝お願い〟するまでしかできません。

私にとってこの出来事は痛みを伴うものでしたが、関心を寄せてくださった方々の言葉を通して、創作物における先行研究の扱いや、フィクションとノンフィクションの関係性などに関する議論が少しでも蓄積されていくことになれば幸いです。

ただ不幸な炎上として終わるのではなく、これからの表現者や研究者にとって学びある事例として、この出来事が未来の創造的な営みに寄与することを願っています。このコメントをもって、私から本件に対する発信の締めくくりとさせていただきたいと思います。

2025年10月26日

原田裕規

ハワイといえば私もポリネシア航海協会の遠洋航海カヌー「ホクレア」については2006-2007年のミクロネシア・日本航海の公式ブログの翻訳をプロボノでさせていただいたり(現在は日本語訳はウェブから消えているが原稿は持っています)、ナイノア・トンプソンによるウェイファインディング技術の創始に関わったウィル・クセルク先生の著書の邦訳などもさせていただいたが、そんなことは過去の話である。当時は「ホクレア? なにそれ?」だったのが、今やカタカナで「ホクレア」を検索すれば山のようにあれこれが出てくる。それらの素材の一部には私の昔の仕事も確実に裨益しているのだろうが、私の名前なんかどうでもいいのだ。ホクレアという偉大なプロジェクトの精神に多くの人が触れてくれればそれで十分である。

フィルムアート社の本に寄稿した方々も印税という対価は受け取っているのだし、それ一本で生活しているわけでもないのだから、「ラッセン? ああ、どんどん使って面白いもん作ってよ! いちいち俺たちの了解なんか取りに来なくて良いから。頑張れよ!」くらいの鷹揚な構えでも良いのではなかろうか。その方が(多少の時間はかかるだろうが)巡り巡ってフィルムアート社の本の売上にも繋がるであろうし、クリスチャン・ラッセン論を立ち上げた原田裕規の評価も、上がることはあれ下がることは決して無いはずである。

余談

小説の参考文献にあれを入れろとか何故入れないとかの論争が話題になる中、何故か経営学の論文の参考文献一覧に僕の書いた小説のタイトルが・・・