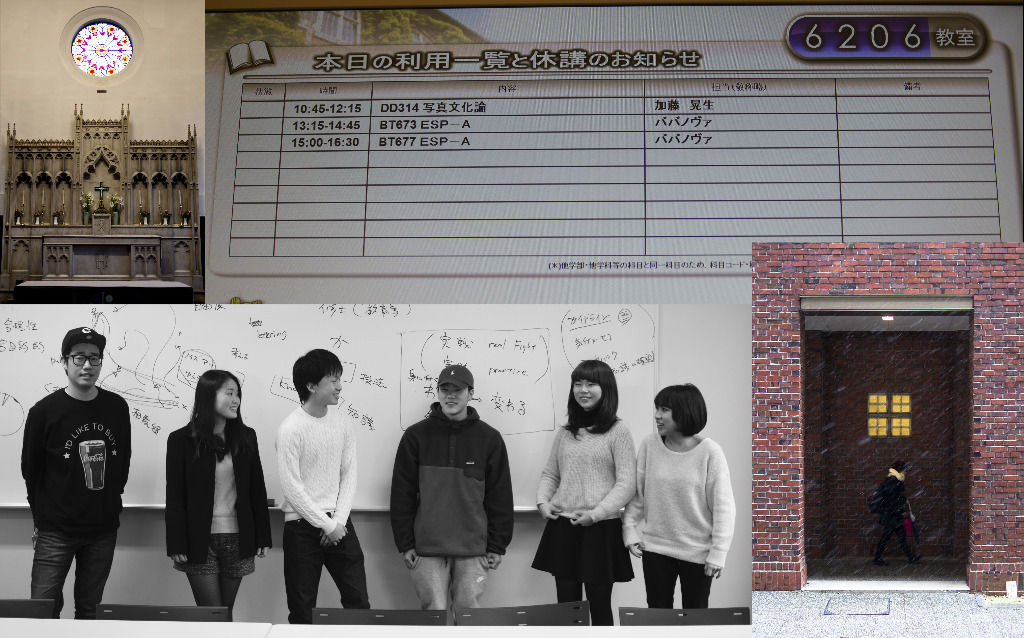

さて今日は写真文化論最後の講義です。

この講義の初回で、「知識はググればいくらでも手に入る時代なのだから、身につけなければいけないのは知識の取捨選択と加工、そしてアウトプットのやり方である」という話をしました。最終回はこの狙いを達成出来たかの確認からです。

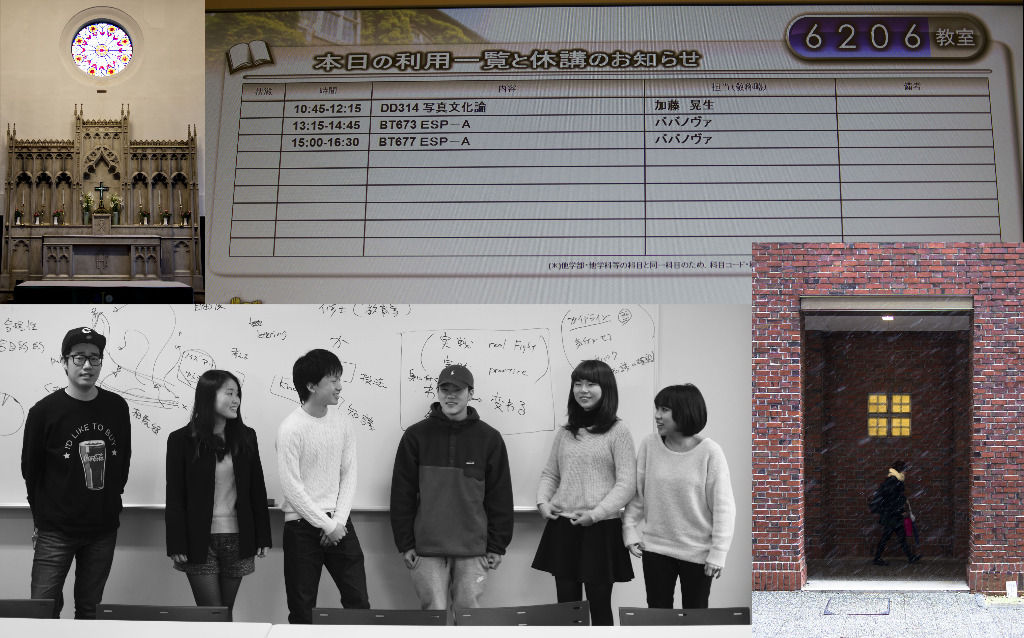

一人ずつ振り返って自分が何を獲得したのかを語ってもらったところ、確かに山のような情報の中から信頼に足るものを選び出して、それをまとめて、何かを考えるという一連のやり方は身についたと思うという声が多く聞かれました。以前にはどこからどう手を付けて良いかもわからなかったけれども、今は少なくともどんな手順で進めれば良いかはわかります。

その他、英語のウェブサイトを読むことへの恐れや抵抗が無くなったという声も幾つか聞かれました。何しろ日本語では情報が得られないか、あったとしても質も量も悲惨というようなテーマでの課題が次々に降って来ますからね。

そこに「でも、英語なんて読める必要あるの? 英語読めなくても困らないでしょ日常生活では。」という意地悪質問を重ねて、議論を脹らませてやります。「たしかにそうなんだけれど、自分は英語も使えるようになりたいです。その方が良いような気がします。」「何で? 何で英語を使えると良いの?」「うーむ・・・」

ひとしきり悩んでもらったところで、こんなオチを話します。

自分は2007年9月に大学の先生として教え始めて、今日これが最後の授業になる。だから最初に教えた子たちはもう大学を卒業して何年も経っている。その子たちを見ていると、有名で華やかで給料が良い会社に入ったから幸せになれるとは必ずしも言い切れない。言い換えると、私には君たちの幸福は定義出来ない。ただ、任意の時点で選べる選択肢が多いか少ないかという観点を導入すると、本人がより幅広い選択肢の中から進むべき道を選んで幸福を追求していくことは出来るといえる。これを人生の自由度と定義して、その自由度をなるべく大きくしてあげるような発想で教えてきた。

英語が使えることも、数学が使えることも、このセメスターでみんなが身につけた「情報を取捨選択し、加工し、考察し、アウトプットするやり方」も、それが使えないよりは明らかに自由でしょう。

つまり、写真文化論を通して教える側がやろうとしていた究極の目的は、受講者の自由度を拡大して幸福追求をしやすくすること。

では次。

この半期でみんなが身につけたものは知識ではなく、知識の使い方。これを英語ではart、日本語では技法と呼びます。ところで私はどうやって君たちに技法を獲得させたのかな? 知識は紙に書いて渡せば教えたことに出来るよね。でも技法は紙に書いて渡しても教えたことにならない。やり方を知っていることと、出来るということは違うからね。君たちもあと5年もすれば後輩に仕事のやり方を教えないといけないし、部下が出来れば部下を教育しなければいけない。後輩や部下が使えない人間だったら自分の仕事が増えるから、死活問題だ。

私が写真文化論の講義で用いた「教え方」を分析して要素分解してみて。

※何と最後は学生に「先生のこの講義での教え方はどんな発想でデザインされていたのか」を分析させるという異常事態(爆笑) 最後だからなんでもやり逃げだ!

ここでも学生たちはアタマをひねりながら、「ある程度のガイドラインは示してくれた」「必ずフィードバックがあった」「自分で考えるべき部分も多かった」「反復があった」といった特徴を指摘してくれました。

そこで、IMRADの例を説明しながら、知的創造もスポーツやダンスや武道と同じで、基本となる型があり、その型を使うことで自分のエネルギーを効率よく創造に集中させられるんだよという話をして、毎回の課題で細かく書式や内容にガイドラインを示していた、あれこそが「型」であり、「型に沿った訓練とフィードバックの反復」が写真文化論で用いた基本的なデザイン要素であるという解説に進みます。

あと30分。

最後の問い。

「ところでさあ。今まで自分は何百人も学生を教えてきたけど、そこで教えた知識をちゃんと憶えたままの学生って、フォトグラフィックメモリーの持ち主でもなければあり得ないと思うんだよ。実際みんなもあと30分経ったら習った知識を忘れちゃってOKなわけでしょ? 断言するけどみんな忘れちゃうよ。じゃあ、写真史なんか大学で教えたり教えられたりする意味ってあるの?」

※センセーが自分のこの講義の意味なんてあるのって言い出しました。

これは酷い難問です。何を言っても「でも忘れちゃうじゃん?」というセリフで潰される。センセー酷すぎるわ。さすがに皆さん困ってしまったのですが、一人が面白いことを言い出しました。

「たしかに写真史の知識は忘れるかもしれないけれど、写真史の構造のようなものは記憶に残っていて、何か別の対象に同じような構造を見つけ出すことがあるかもしれません。」

人が他人の顔の細部までは記憶していなくても、他人の顔を識別出来るように、写真という分野が技術や社会や産業と絡み合って発展していった構造は憶えているでしょうと。

なるほどなあ。君たちは本当に賢い。でも、それでも写真史を学ぶ必然性なんか無いよね? 簿記とか会計とか統計の勉強しといた方が良くない? 写真史なんか大学の外で勝手に勉強会でもやってろよって思わない? この講義だって税金も沢山入ってるんだよ。

「いや、むしろ大学でないと、こういう勉強をする場は作れないんじゃないですか?」

「そんなこと無いよ。今はSNSだって充実してるし」

※ドSの魂が震えまくりのひととき

ひとしきり嫌がらせをしてから、スティーヴ・ジョブスのスタンフォード・スピーチの例(大学で学んだカリグラフィがマッキントッシュのフォント機能に生かされたというエピソード)を挙げて、事前にゴールまでのコースをプロットしてキャリアを構築していくやり方だけではないし、写真文化論で写真史を学んだ経験も、いつかどこかで誰かのキャリア上の点として生かされるのかもしれないよとフォローします。

そして、働きアリの2割は生産活動には従事していないけれども、その「ゆらぎ/ノイズ」のアリの中から新しい、より合理的な生産システムが自己組織化によって生まれてくるという知見を説明して、自分は立教の先生としてはノイズだったけれども、そのノイズを刻みつけられた誰かから、いつか新しいシステムが生まれてきたらオモシれえなあと。だから滅多なことではノイズ痕が消えないように、思いっきり鬼畜にやらせてもらいました。全部、自分が面白いからです。ごめん(笑)

ここで終鈴。おお、最後は時間きっかりに終わらせたぞ凄い。

みんな単位取れてたらピザで打ち上げする予定です。レポートに致命的エラーが無ければ大丈夫。大丈夫だよね? 祈りましょう。