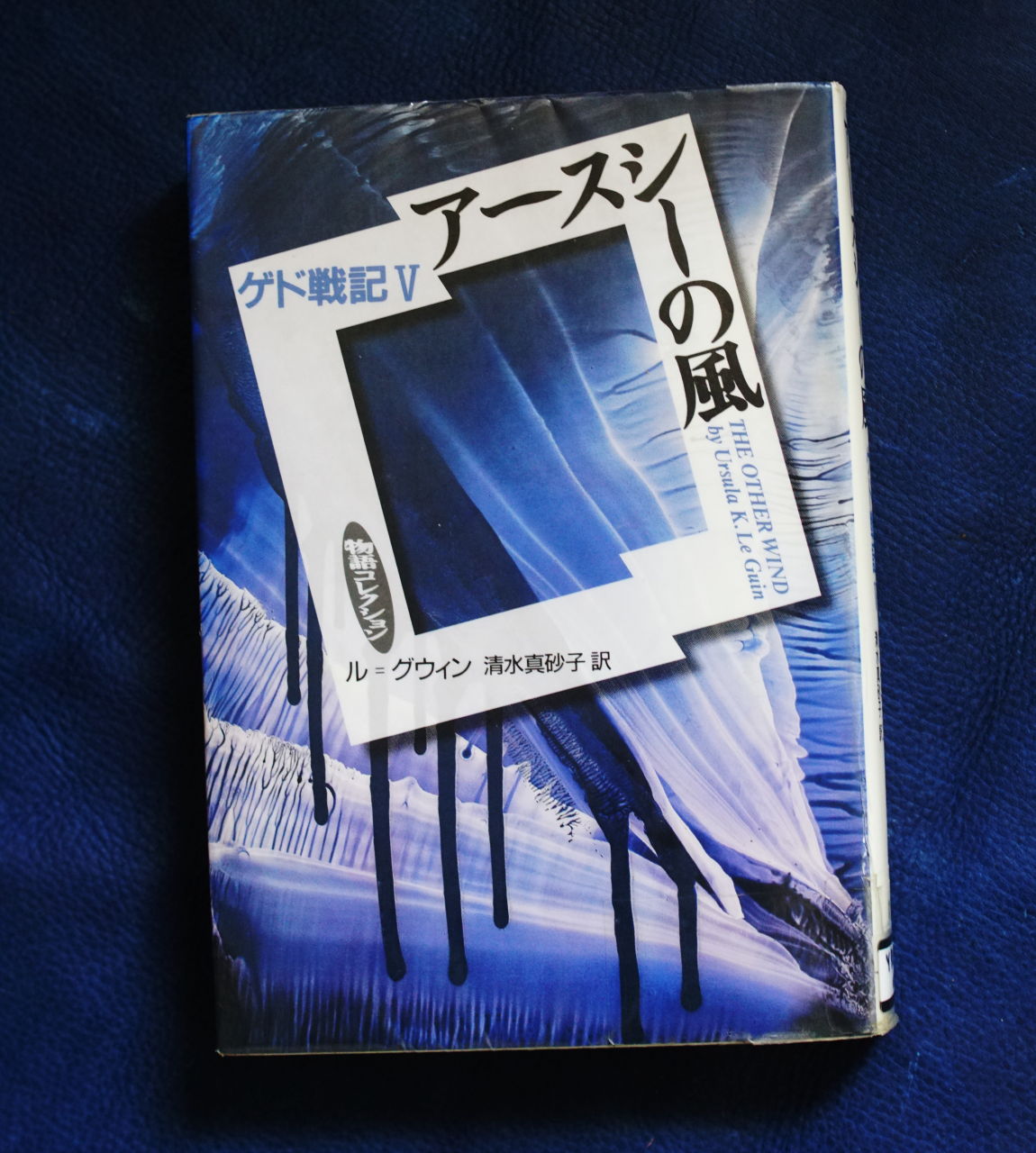

アーシュラ・K・ル=グウィン『アースシーの風』を読了。

これで同シリーズの本編は通読したことになるので、そのまとめとして書評を書いておく。

豊かな才能を持つ少年ハイタカが一流の魔法使いゲドとなり、東方のカルガド帝国の侵入を退け、死者と生者の世界の境界に開けられた穴を塞いでアーキペラゴに新しい王を擁立するまでを描いた前半3部作は、それだけでも「魔法学院」や「権力によってオーソライズされた魔法使い」という新しい、そして21世紀のファンタジーでは基本中の基本となったアイテムを生み出すなど、歴史的名作だった。

それらに対して敢えて「定年退職して生きがいを失った上に地域にも居場所が無くなった元官僚のおっさん」みたいなゲドを出してみせた4巻『帰還』、さらにこの最終巻(著者が亡くなっているのだから、『グイン・サーガ』みたいに別の著者を何人か立てて書かせるのでなければ、これ以上は出ないだろう)では、前半3部作で正統性に疑問の余地が無いものとして描かれていたローク島(魔法学院)系の魔法の正統性が、鮮やかに脱構築される。

おそらく前半3部作を書いていた時点では、ル=グウィンもこの拡張設定は考えていなかったと思うが、4巻、5巻ではフーコーのエピステーメー概念や、もしかしたら言語学におけるFather Tongue hypothesis(父語仮説・言語の発達や伝播における男性の役割を研究する領域で、現在ではDNA解析と統計学を用いた研究が行われている)なども参考として、パターナリズム的に構築される知の正統性の限界を見事というほか無い手腕で提示している。

これはとてつもない偉業だ。

なにしろ彼女単独で「ハリー・ポッター」や「魔法科高校の劣等生」「魔入りました入間くん」などの魔法学園ものの基礎を立ち上げ(前半3部作)、更にこの後半2作で「鋼の錬金術師」の錬金術、「進撃の巨人」の巨人化能力、「天元突破グレンラガン」の螺旋力など、国家に管理された超能力と世界の存立そのものの軋轢という、それはそれでダークファンタジーやSFの巨大なサブジャンルとなった道具立てのアーキタイプまで作ってしまったのだから。

そう、いわゆる「ゲド戦記」(この邦題は岩波書店史上でも屈指のひどい意訳だと思うが)後半の重要さは、正義の力のはずの正統な超能力が、実は世界そのものを崩壊へと向かわせる禁断の技であったというプロットを考案した点にある。

たしかに4巻・5巻では前半3部作と異なり、第2波フェミニズムに属するエコフェミニズムの影響も(1970-80年代に活躍した多くの女性ファンタジー作家同様に)見て取れる。だが、実際に読んでみると、巷に流布するイメージのように、前半3部作を第2波フェミニズムの思想で解体したというような単純なものからは程遠く、(精密に検証したわけではないが)フーコーやサイードなど、フェミニズム以外の領域でも常識として参照されるようなポストモダニズム期の思想を血肉化した上で書かれている。

本作を味わい尽くすとなると、相応の年齢や教養、そしておそらくは「マジョリティではない者たちの経験への一定の想像力」が必要であり、例えば日本社会において五体満足の大和民族の男性として順調なキャリアを積み重ねた人物には、少々ハードルが高いかもしれない。

また、前半3作のような単層構造のハイファンタジーを読みたいという人々にとっても、後半2作は出来れば止めて欲しかったと感じられるのだろう。Amazonのレビューにも、そういう声が見られる(個人的にはフェミニズムとか「ゲド戦記」という概念にアンカリングされた感想に見えるけれども)。

これってアースシーの世界=魔法使いたちの世界=男性が力を持つ世界の否定なのでは? ル・グウィンは、魔法使いよりその地位や力は下と貶めたまじない女たちに、フェミニズムという呪縛をかけられてしまったのではないかしら? それと、永遠に続く孤独な自己という死の世界から、ひとりひとり、石垣を越えていくところ。プルマンの「アンバーグラス」で、天国から子供たちが放たれていくところと、描写がそっくり。キリスト教の世界観では、生きていくこと、そして死んでいくことを、もう物語として構築して、人々を納得させるだけの力がなくなってきているのかな。でも、この第5巻にだって、全然納得させられないんですけれども。んー、絶対、これ、ゲド戦記と別物と思います。

あるいは

第5巻の底にあるテーマ・哲学?といったものに違和感があります.

言語の否定, 西洋社会の否定, 異文化の肯定…ありふれたポストモダン

な思想, という気がしてしかたないんです.

そんな思想を持ちこまれたファンタジィ作品が, ファンタジィ作品とし

て独り立ちできるかというと…はぁ(sigh).

この物語を肯定できるのは, この物語の「外」にある上述したような価

値観を肯定できる人くらいなのかな? 作品自身が肯定されているのでは

ない. 現実社会の思想が肯定されている.

だったらファンタジィ作品にする必要なんて無いんでは? 思想書を書けば

いい. そのほうが話が早いし, 議論もできる.

ファンタジィの「外」にある思想が, ファンタジィ作品をspoilしていく

…そんなことを, この作品は感じさせてくれます.

だが、ファンタジーが文学の領域として成立する以前の神話や怪異譚がいかに人々の日常生活、思想、思考に実際に影響を与えていたかを考えれば、ファンタジーを高級洋菓子店の詰め合わせセットのように、それのみで完結して我々の日常生活を揺るがさない美しく心ときめく商品であって欲しいと求めるこれらの意見の方が筋違いである。私はそう思う。

それどころか、前半3部作の時点で既に歴史的金字塔であった作品を惜しげもなくバットにしてオーディエンスをフルスイングでぶん殴りにいったル=グウィンのこの姿勢こそ、超一流の証とすら思う。上に引用したAmazonの匿名レビューの書き手たちとル=グウィンの差はそこにある。安全策をとらない。自分の最高傑作、マスターピースに手を入れる。それが出来る人間だけが一流を超えていける可能性を手にする。

安全無害なファンタジーがお望みならば、ル=グウィンなど読む必要は無い。「小説家になろう」に行けば一生困らないだけ、そういうものが読める。

超一流はワン・アンド・オンリーで歴史を作るから超一流なのだ。超一流のフルスイングを受け止める気合いと覚悟がある人だけが読むべきものだ。これは。

そういえば、本巻が2001年に発表された時には「何で今更」みたいな反応も多かったと聞くが、田中芳樹の「創竜伝」は2020年時点で本シリーズの開始から終了と同じ年数である33年間を経過して、いまだ完結していない。全100巻のはずが途中から得体のしれないセルフやおいに狂って完結させられないままとなった『グイン・サーガ』(栗本薫の執筆期間は1979-2009年の30年間)など、言い方は悪いが遥かに「だらしない」展開を辿った有名ファンタジー作品も散見される中、ファンタジー創作史上に残る巨大なイノベーションをそれぞれに含む2層構造で見事に筋が通ったシリーズを仕上げたル=グウィンの筆力は、怪物という他無い。