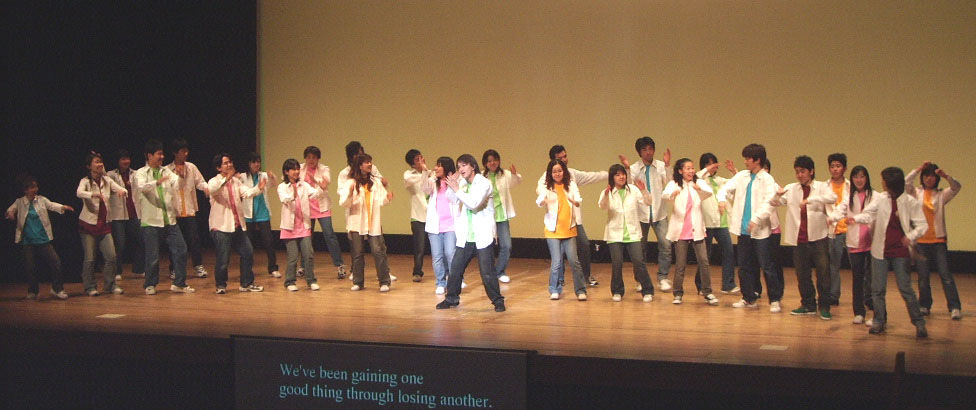

今日は私の友人が参加している手話ソング・グループのコンサートを見てきました。横浜を中心に活動している「ひよこっち」というグループで、難聴やろうの子供達・青年達が数十人集まって運営されています。下は幼稚部から上は大学生、社会人まで。

聞こえないというのは私にはもちろん経験がありませんが、これがなかなか現代社会では不便なものらしく、書き言葉を覚えるのにも聞こえる人の何十倍も苦労しなければいけないのだそうです。一方、聞こえない人でもハンデなく憶えられるのが手話。しかし日本ではそもそも手話が話せる人が非常に少なく、聞こえない子供が生まれてきても、聞こえる両親は子供に手話を教えられないなどの構造的な障壁により、手話で話せる仲間と出会うだけでも一苦労というのが実情です。

「ひよこっち」は、そんな現状において、聞こえない子供たちが手話で話して活動できる場を作る為に生まれたグループです。ここでは難聴児(補聴器の助けを借りるとなんとか耳で言葉を聞き取れる)もろう児(補聴器を使っても耳から言葉を覚えるのが非常に困難)も、それぞれが自分に合った手話*を使って、和気藹々と活動しています。

さて、この「ひよこっち」は手話ソングで有名なのですが、活動はそれだけではなくて、世界中の色々な所に社会見学に行って見聞を広めるという活動にも熱心に取り組んでいます。例えばアメリカに留学するメンバーもいますし、台湾でろう者学生のサマーキャンプに参加するメンバーもいます。ピースボートで世界一周して来るメンバーもいる。今年度は有志でタイ、中国、モンゴルに行って、現地のろう学校と交流して来たそうですし、またパレスチナのガザ地区にあるろう学校を援助する活動や、アフリカのザンビアにいる聞こえない子と文通する活動もしてきたそうです。

つまり、聞こえないという事を積極的に活用して、世界の様々な人々と交流している。聞こえないという事は現代社会ではどうしてもハンデになります。こう書くと怒る人もいるかもしれませんが、欠落した部分があると見なされる。ところが、その「聞こえないということ」が集まって、そこに手話がもたらされると、今度は「聞こえないということ」と手話が結びついて、「聞こえない自分たち」という、新しい、とても豊かな可能性を秘めたものが生まれます。手話は一人だけ出来ても意味がありませんが、複数の人間が集まると、人間と人間を結びつける働きをしますからね。

彼らが凄いのは、そうやって呼び起こした「聞こえない自分たち」をどんどん育てていって、その力をまた周囲に分け与えて行っている所です。だってねえ、彼らはこの1年間でも自力で何十万円というお金を作って、それを中越震災で被災した長岡聾学校やパレスチナのろう学校や聴覚障害者老人ホーム建設運動、タイのろう学校にカンボジアの地雷廃絶運動まで寄付してるんです。

欠落だったはずの「聞こえないこと」なのに、それが何十人か集まって手話で結びつくと、こんな凄い事をやってのける。もはや「聞こえないこと」は欠落ではなくなり、弱い人々に手をさしのべる力強さに変貌している。先住ハワイアンが、欠落していた伝統航海術を蘇らせてポリネシアの各地にそれを広め、ポリネシアの人々に力と勇気を与えたのと同じですね。日本にだって、陸の上にだって、こんな凄い奴らが居る。

参りました。私なんか五体満足で生きているくせに、明らかに彼らに負けている。せめてもの罪滅ぼしで、一番安いやつですけども、お札を一枚、募金箱に入れて許して貰う事にしました。何の取り柄もない奴はせめて黙ってゼニを出すと。

ニヒルに笑って世を拗ねている場合じゃないっすよ。

* 日本には日本語と全く違う独自の文法を持つ「日本手話Japanese Sign Language」と、日本語の文法の影響も受けた「中間手話Pidgin Signed Japanese」、日本語文法に準拠した「日本語対応手話Signed Japanese」など数種類の手話がありますが、一部には「日本手話だけが手話である」と主張して、他の手話を使う人々を見下したり悪口を言ったりするような風潮もあります。