今日はこの本を読みました

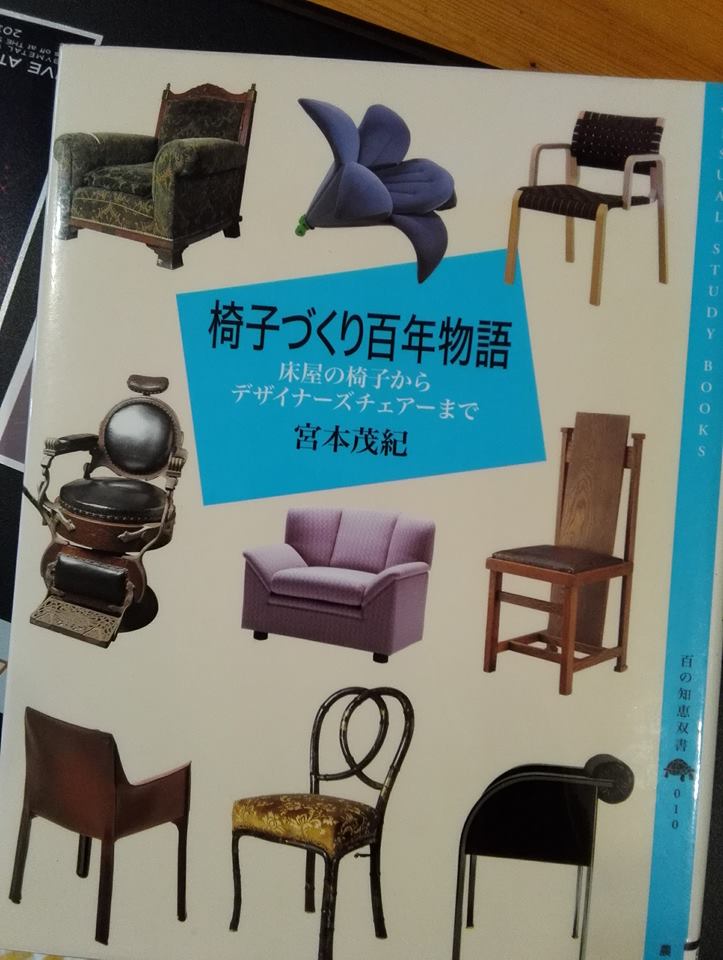

宮本茂紀『椅子づくり百年物語』(OM出版、2005)

著者は椅子職人で、「現代の名工」にも選ばれ黄綬褒章も受賞している方。

若い頃から外国製の高級な椅子のチューニングやメンテも手がけ、やがてイタリアの著名メーカーやJR、日産などの仕事もするようになった、まさに日本の椅子作りの現場の第一人者です。

仕事のポジションとしては、デザイナーが描いた絵を、製造法を考えながら量産設計する立ち位置ですが、内外の貴重なアンティークの修復もするし、1点ものの展示会用サンプルも作る。

こうしたポジションから見た椅子というのはどんなものかというと、中身なんですね。座面の下には一体何がどのようにして入っているのか、フレームはどうなっているのか。

例えば昔の高級椅子はフレームに力布と呼ばれる布を張り、その上にコイルスプリング、麻布(ヘッシャンクロス)、ココヤシ繊維、馬毛、金巾(コットンの平織物)というようにしてクッションを構築していました。この上に座面の革や布を張る。

昔のベンツのシートもこれに近いです。S字スプリングの上にコイルスプリング、その上にココヤシ繊維、そしてウレタンフォーム、表皮となる。初代セルシオはコイルスプリングの上にウレタンフォーム。キャディラックはウレタンフォームだけ。

宮本さんは明治から現代に至る内外の椅子の、この構造を片っ端から図面で解説しています。明治や大正の日本の椅子は、ヨーロッパの椅子の作り方とは微妙に違う構造も多いのですが、これは見よう見まねで作っていたから。あるいは関東大震災で資材が足りなかったから。

20世紀後半にはウレタンが出てきて、世界の椅子はウレタンを使った量産品になっていきますが、そこでもイタリアと日本では考え方が違っているなどなど。

全部、図面で解説されるから、説得力があります。

椅子の本というとウェグナーとかヤコブセンとかの有名デザイナーの名前とカッコよく写った商品写真を並べて終わりで、椅子マニアでーすなんて人のトークもだいたい見た目とブランド談義に終始するのですが、この本は作り手の視点からそれぞれの材料の特徴、その椅子が作られた時代と地域の社会背景、量産設計に落とし込まれた段階でのその椅子の特徴と、何故その特徴が生まれているのかの説明まで掘り下げている。

そこまで掘り下げられている本だから勉強になります。

何でそんな本読んでるのかって? もしかしたら仕事で必要になるかもしれないから。その気配がちょっとだけ出てきたので、先回りで予習です。

「想像したことを、いっぺんでもいいからまず自分の手で形にすることですね。」(151ページ)

というわけで、これよりホムセンにウレタンフォーム買いに行きます。こないだ息子の椅子の張替えはやったんで、今度は別の椅子でアンコの入れ替えから張替えまでやってみる。実験実験。