日本デザインセンターの若手カメラマンたちによる、本業とは別の自主制作作品グループ展「Format⇔Non Format」展を見て来ました。

立教大学社会学部の講義「写真文化論」を履修していた岡庭璃子さんが参加していたのです。

彼女は学生の頃にはコンタックスの35mmフォーマットの銀塩カメラに拘ってスナップ写真を追求していたのですが、それがプロとして2年間修行した結果どのように進化したか。それが今回の個人的な見どころでした(ちなみに最近はプラウベルマキナの6*7がお気に入りだとか)。

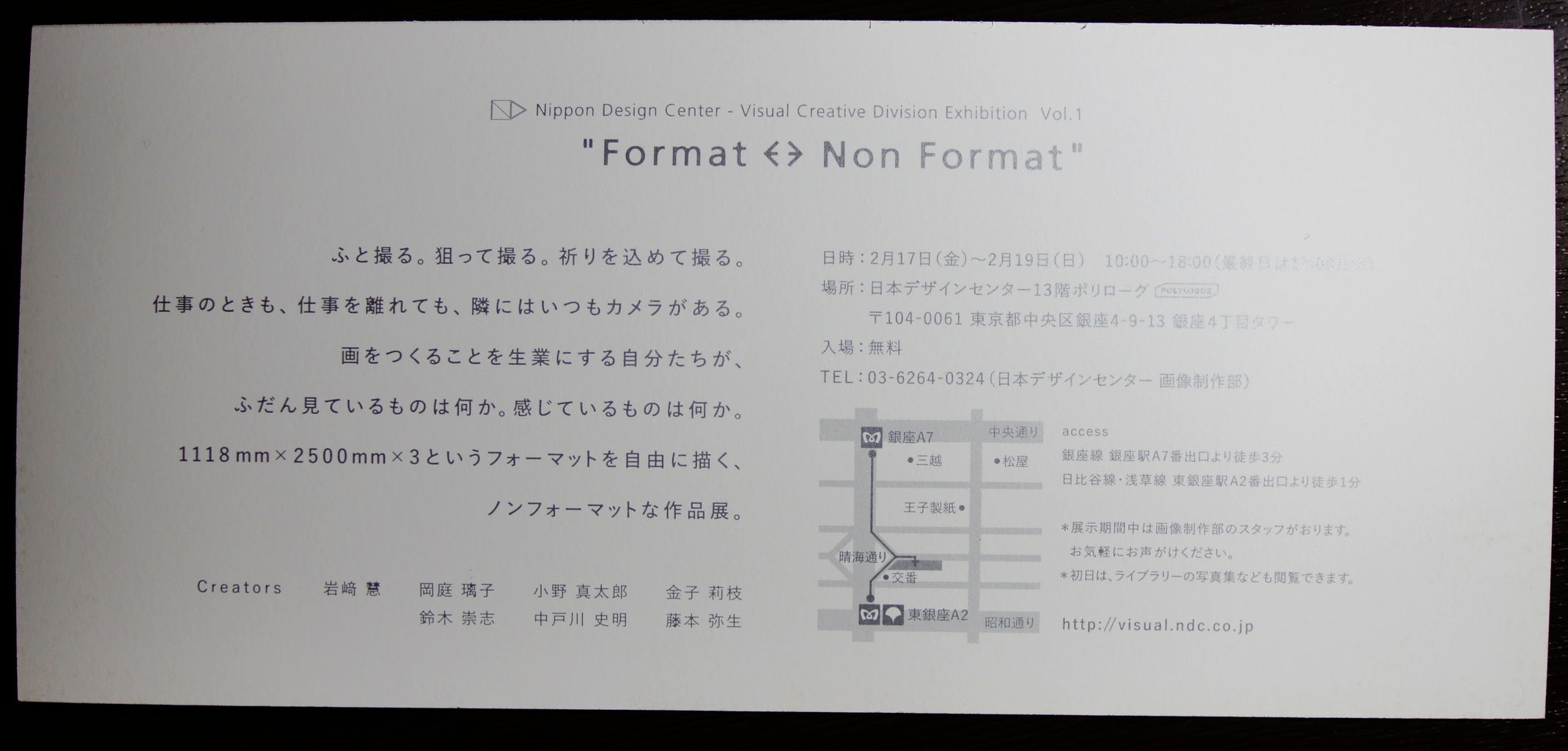

会場は銀座の日本デザインセンター13階、「ポリローグ」と名付けられた小さなホールです。エレベーターを下りて左手の机に、参加しているフォトグラファーたちのブック(自主制作の写真集)が並べられていて、その奥にそれぞれ幅3メートルほどのスペースで作品がディスプレイされています。

岡庭作品はブックが4冊。4冊も出しているのは彼女だけです(他の人は1冊ずつ)。やる気凄い。

内訳は、「and chair」と名付けられたシリーズが2冊。お母様を撮ったスナップ写真集が1冊。江ノ島あたりの海岸を撮った写真集が1冊。このうちお母様を撮るシリーズは非常に長いスパン(何十年という)で制作していくものだそうで、まだ作品として評価するのは時期尚早と判断し、ここでは扱いません。

海を撮ったシリーズは会社から借りたハッセルブラッドを使ったそうで、スクエアフォーマットの銀塩写真です。同じ構図で時間帯が違うカットが連続しているので、畠山直哉の「BLAST」をモチーフに、杉本博司の「海景」シリーズへ接続するのかなと思って見ていったのですが、後半で全く違う構図が数枚出てきて、コンセプトが不明化してしまいました。せっかくハッセルを使ったのだから、良いカットを3枚くらいピックアップして思い切り大きく焼いて展示したら良いよねという話をしました。

「And chair」は椅子と何かを対にするというコンセプトで着手されたシリーズで、現在の彼女のメインのプロジェクトのようです。最初は椅子のあるスナップ写真を見開きの片側に配置し、もう片側に色々な写真を置いてその対比を見せるという形で始まったのですが、見た感じではばっちり決まった対はさほど多くなく、時には対比のはずなのに両方とも椅子が写っていたりして、打率そんなに良くないなあと感じました。しかし2冊めに入るとコンセプトが修正されて、椅子のスナップ写真をコアにして、そのスナップ写真が撮影された場の空気感や光線を補うもう1枚(あるいは2枚)という形に進化しており、見る側としてはある意味、安心して見られるブックになっていました。

ただ、この「安心して見られる」というところが曲者で、実は作品の「ザワザワ感」はコンセプトが整理されていなかった1冊目の方が強かったんです。何がやりたいのか整理されていないぶん、アバレた感じがあって、それが作品のパワー感を出していたのも事実といえば事実ですね(もちろん、そういうプリミティブな力に頼った表現はすぐに行き詰まるので、作家としては自分で野蛮さをコントロールして出す出さないを決められるようになる必要があります)。

では、このブックがどのように展示作品になっていたのか。

展示では長沼泰樹という木工職人と組んで、彼の作った椅子を写真の前に4脚置くという体裁です。写真は天井から床まで垂らされた波光紙に9カットが余白無しで連続的にプリントされています。全て「and chair」シリーズからのものです。よく見ると(言われないとわからない)波光紙の上下に木の枠が取り付けられています。これが実は長沼さんの作った部材なんだそうです。

私の素直な感想。

「高級なセレクトショップの木工家具コーナーのディスプレイとして見たら100点。でもこれはアートとは呼べないね。」

何故これがアートではないのか。

アートの歴史を考えてみましょう。最初はアートとクラフトは未分化だったんです。ものすごく乱暴に言うと、何かを美しくデコるという目的から始まったものの一部が、ルネサンスの時代から、知性を媒介とした表現を目指すようになった。つまり手先の技術だけでなく、学問が下地となって出来ている表現ですよと主張するようになった。これが近代的なアートの成立です。更に20世紀になり、「デコる」というそもそもの出発点が本来的に孕んでいた「キレイなものを作るぞ」という方向性が、絶対的なものではなくなります。キレイじゃなくてもアートとして認められるようになった。それがデュシャンの「泉」であったり、無調音楽であったりするわけです。

では、キレイじゃなくてもアートとして認められるならば、一体何がアートをしてアートたらしめているのか?

これも乱暴に言いますと「それ(アートピース)を享受する前と後とでは、世界が違って経験されるようになるもの」です。我々が見落としていたものや、我々が当たり前と思い込んでいたものを、「これよく見たらスゴくないですか?」とか「こんなもの今までありましたっけ?」とか「これって本当に当たり前ですか?」と問い直す。あるいは、問いかける。その打撃力の大小がアートの価値の重要な一側面になりました。

その前提に立ってみると、今回の作品はアートというよりは、クラフトなんですよね。丁寧ですよ。真面目ですよ。そこは疑いようがない。でもそれだけでは、もはやアートにはならない。見る者の価値観や世界観や常識を揺さぶらないからです。

例えばね、岡庭璃子+長沼泰樹の作品の前にプライスタグが置いてあって

「木枠:50万円」

と書かれていたらどうでしょう?

まさかまさかの、「木枠」を売るためのディスプレイだった! 椅子も写真もそのための小道具だったのかよ!

この時、我々の常識は揺さぶられてしまいますよね。一番地味で言われなければ存在に気づかないものにだけ値札が付いていて、写真展のはずなのにその写真も、その前にいかにも意味ありげに置かれた椅子も脇役だとしたら、我々が当たり前と思っている「店頭で一番目立つものが商品」という、意味の秩序のピラミッドの読解コードが潰乱されています。

もちろんこれは思考実験であって、「and chair」というシリーズをアートにするための一つの(そしてあまり上等とは言えない)コンセプト案に過ぎません。

ただ、彼女がこれから商業フォトグラファーとしての仕事から一歩出たところでアーティストとして写真を発表していくのであれば、一番強化しなければいけないのは、ここだとは思います。

コンセプト作り。

自分の写真で、見る者の何を揺さぶるのか。

「これよく見たらスゴくないですか?」(新しい視点の提案)

「こんな写真表現、今までありましたっけ?」(新しい表現技法の開発)

「これって当たり前っぽいですけど、本当に当たり前ですか?」(メタレベルの視点の導入)

写真そのものは仕事としてもそれ以外の活動においても狂ったように撮っているのだから、技術に関しては黙っていてもどんどんレベルアップしていくに違い無いんです。

見て、感じて、撮る。だけではなく、問いかける。そのために、考える。考えるためには、先人の思考を学ぶ。本を読み、展覧会に足を運び、そして自らの思考を言葉にしていく。

単なる職人道よりもそりゃあ大変です。これ、何のためにやるのか。そのレベルから日々自分と対話する人生になります。でも、やりたいならやった方が良い。

人生一度きりだ。進め。

(2942文字)