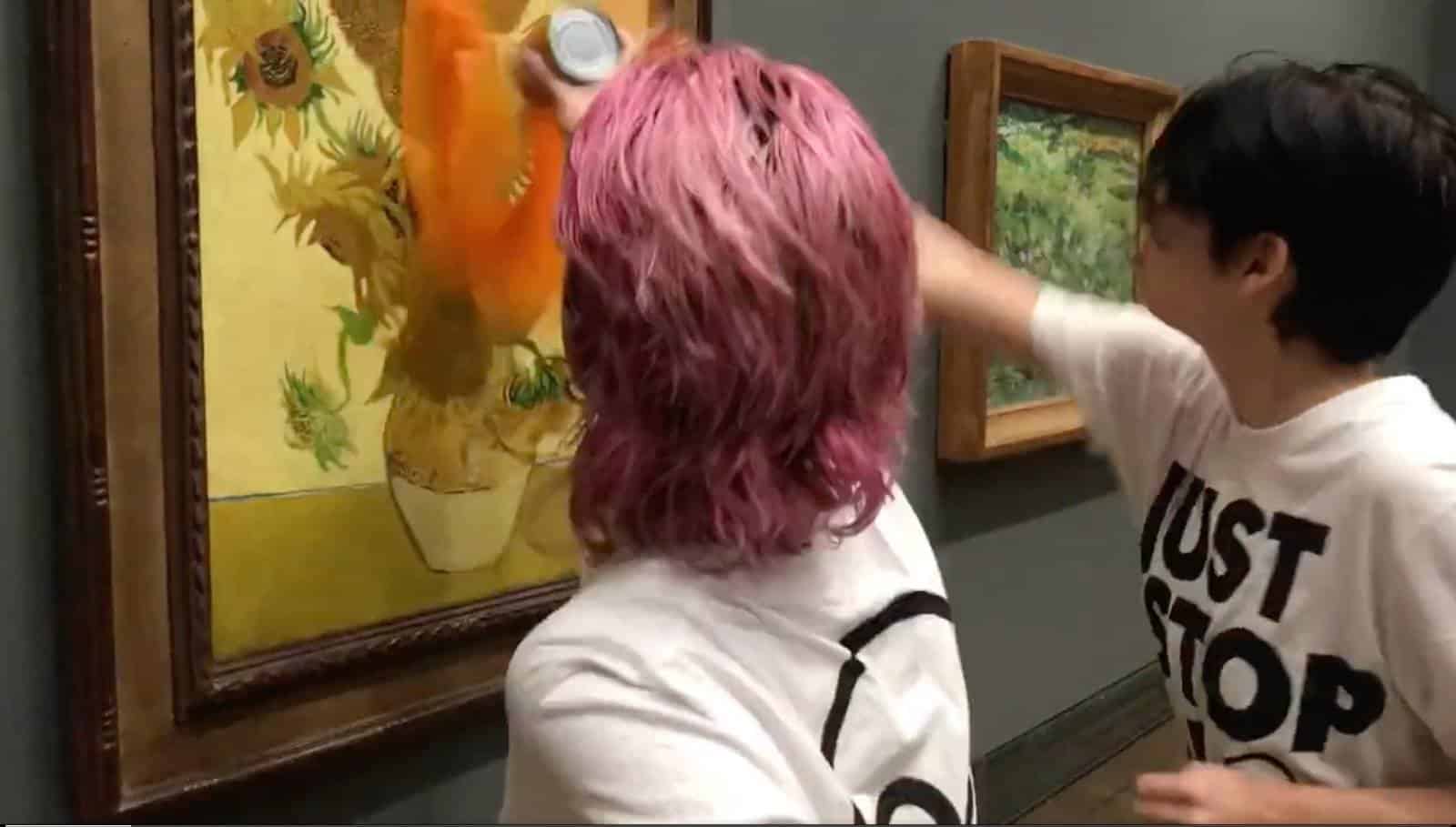

ゴッホの絵にトマト缶の中身をかけることの意味

何が起きたのかについてはもうみなさんご存知かと思います。

一応リンクだけつけときますか?

これが主催団体というかまあ、やってるひとたちの言い分です

特にアートを専門に狙っているわけではなく、抗議活動の内容は多彩。ただ、ここ数ヶ月ほどは美術館でアートの額縁に物理攻撃をしかけるというのが目立つ感じ?

こっちにその理由が説明されてました。

英語のまま引用です(アーティストとして海外展開するなら英語は必須です。読んでください)。

The painting is unharmed – the action was planned knowing it was properly protected. But there’s still been a huge outcry with people asking: why attack art? Why go after something as precious as human creativity, culture and beauty?

A: Yes – art is precious. We share that love deeply. What we want to do is salvage a future where human creativity is still possible. We’re terrifyingly close to losing that, so we have to break the rules. And that means pushing cultural buttons to provoke, challenge and shock. There’s no other way.

This action makes people confront what is a justified response to the threats we now face, what is sacred and what should we do to protect it.

It enables a conversation – you are outraged about this, where is your outrage of 33 million people in Pakistan losing their livlihoods, 1000 million crabs gone from our oceans, the fire service pushed to breaking point due to 40C heat. What should we protect, the conditions that allow humanity to make art, to be creative – or the masterpieces that will have no one to gaze on them.

作品そのものは傷つけないように一応は気を使いつつ、このままだと人類が滅ぶんでせっかくのアートを作ることも楽しむことも出来なくなるやろがい、とまあそんなとこですね。

後段ではこんなことも言ってます

But we were still only hitting page eight or nine of the national press. We needed to switch things up and take the media by surprise. The art action was exactly the change of pace we needed. It shocked people as it was so unexpected.

Most of all, it shocked people as attacking art is a huge act of cultural transgression. It breaks a taboo. Art is sacred in our culture – to attack it feels almost blasphemous.

道路封鎖はニュースになりにくいのでアートを狙った。

Q: But why attack what is sacred for people? Isn’t that really hurtful and alienating?

A: Actually, attacking what people really care about pushes them to ask hard questions. For example: do I really care more about a work of art than about the basic planetary support systems that make art possible in the first place? Does that make any sense? There’s an apocalyptic, climate-driven famine in Somalia, which hasn’t pushed me to say anything. But I’m venting my anger now over a work of art in a gallery. Does any of this add up? What do I really value here?

These are hard questions but we’re all asking them together of each other, and of ourselves. In fact, one of the biggest intended audiences for this action was allies – as well as adversaries! Our allies and supporters were fine with the idea of disrupting oil terminals and traffic, but many were still outraged by this action.

アートそのものか、アートが存在できる前提である惑星環境か、どっちについてより心配すべきかという、困難な問いについて考えてもらいたい。そういう主張ですね。

面白いのはこのちょっと後ね。

Art galleries aren’t just places to admire pretty pictures: they should challenge our comfortable view of things. Especially at a time like this where staying in our comfort zone will lead to the destruction of everything we value.

アートギャラリーというのは我々のものの見方を揺さぶる場所でもあるんじゃないですか、とはっきり書いている。

案外きちんとした論理構成でやってるなという印象。

似たようなことは以前に渋谷駅でチンポムがやりましたけども(岡本太郎の「明日の神話」にイタズラした)、あれとこれの違いは何ですかというときに、とりあえずチンポムは現代アーティストとしての経歴があるので、作品として成立する(もともと原子力関連の作品は多かったということもある)。こいつらは現代アーティストじゃないじゃないか、ダメだよ。

そういう見方ももちろん出来ます。というか、それが普通の解釈ですね。

では私はどう見るか。

私は視点がちょっと変わっていて、ベースが社会学ですので、美学系や批評系の人のように怒ったりはしてません。分野というよりキャラの問題かもしれないですけどね。それよりは、何故こんなことが始まったのかを考えたい。

いくつかのポイントがあります。

まず、活動団体側は文章を読む限りではかなり計画的に、つまり作品本体にはダメージが入らないような方法で仕掛けているということ。

そして、アートというものが既存の、主流派の価値観を揺さぶるものとしても存在しているということも一応、この団体は理解しています。

そうなると、まあ例えばダミアン・ハーストがNFT化した絵の実物を公開焼却したとか、マウリツィオ・カテランのダクトテープバナナをデヴィッド・ダトゥナが食ったとかの、正直あんたら悪ふざけ成分皆無じゃないよな? という現代アートの諸実践との違いが微妙になってくる。

あまり指摘されていないようですが、この連中は額縁とか台座に対する攻撃が基本で、それはたぶんこのフレーズ

do I really care more about a work of art than about the basic planetary support systems that make art possible in the first place?

をパフォーマンス化しているんだと思います。

まあ、かなりスレスレとは思うんですが、私はこの活動はアリかもしれないなと感じています。

少なくとも「現代アーティストが仕掛けたならば許容される」程度にはロジックの組み立てが出来ているし、プランも意外に慎重に考えられているので。

あ、もちろん日本語界隈で素人が自慢げに振り回す「アート無罪」とかいうフレーズは関係無いというかどうでもいいです。法律に反していれば有罪。それはアートは関係無く裁判所が決めることなんで。

そういう話とは別に、アートというものが社会の主流の価値観や仕組みに対する明確な異議申し立ての領域としても機能しはじめた20世紀半ば以降のシステムが、何故か19世紀の(そういうこととはあまり関係が無かった)ゴッホ、あるいはもっと前のラファエロやボッティチェリやギリシア彫刻なんかに遡って使われているのが、「そう来たか!」と思うのでした。

現代アートのシステムが近代、近世あるいは古代の美術作品の受容に影響を(部分的にであれ)及ぼしているということでしょうか。

2:ピックアップアーティスト

File7 サルマン・トール Salman Toor

続きはこちら