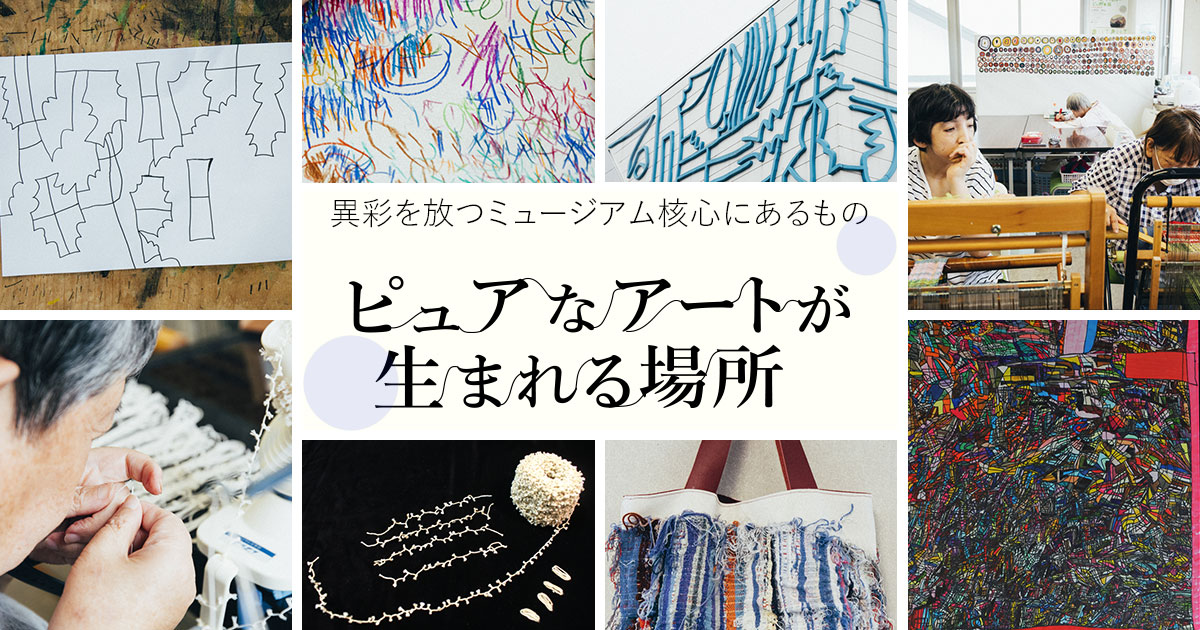

国内にいくつかある、「障害者アート」ブランド。

ヘラルボニー、やまなみ工房、しょうぶ学園あたりがメディアにも出まくっていて有名ですが。福岡のアトリエブラヴォとか。岩手のるんびにい美術館とか。

基本的には利用者さんの工賃や収入を上げる方法論として素晴らしいと思っている一方で、ビジネスモデルは固定されているよなあという印象も強い。

1) ストリートアートかポップアートかアブストラクトの2D作品を利用者さんに描いてもらう

2) 障害者施設的ではないウェブデザインで公式サイトを作って作品をアップする

3) アール・ブリュット系の公募展に応募して露出を増やしていく

4) 地元メディアに取材してもらう

5) 全国メディア、特にEテレで取り上げられる

6) アパレルや食品などの金型が要らない業種とコラボして百貨店系の販路を作る

良いことをしているのは間違いないんだけど、真似をしようとするとそんなに難しくない。障害者施設の既存の人材ではなかなかやれないんだけど、大手(リタリコとかの)がその気になれば広告代理店と組んであっという間にコピー出来るビジネスモデル。

なので、いずれ市場に満腹感が出てくるかもしれない。

他にも問題点はある。

たとえば、このビジネスモデルでは一番スポットライトが当たるのが作家ではなくてエージェント(ヘラルボニー、やまなみ工房、しょうぶ学園などの)ということがあって、作家がエージェントにロックインされている状態になっている。

言い換えると、ブランド資産が蓄積されている場所が作家ではなくて障害者施設になっている。

何が問題か。

例えばどこかの障害者アートエージェントに所属している作家が、より条件の良いエージェントに移籍するということが出来ない。作家名がブランドになっていないから。

もしかすると欧米のメガギャラリーで1枚2000万円で売れるポテンシャルがあったかもしれない人が、今の国内障害者アートのビジネスモデルではそちらのキャリアアップコースに行きようがない。

だが、ベースが障害者就労支援の考え方なので、クリエイターを作家としてプロモーションするやり方も、どうしても障害者福祉のストーリーテリングになってしまう。これは厳しいことを言うと、現代アートのこと(特にビジネス領域)を勉強していないから、今のやり方の限界や歪みに気づけていないわけだ。

とはいえこちらからわざわざでかけていって「その方法論は限界がある」と教えても嫌がられるだけだろうから、こうやって書くだけ書いて終わりです。