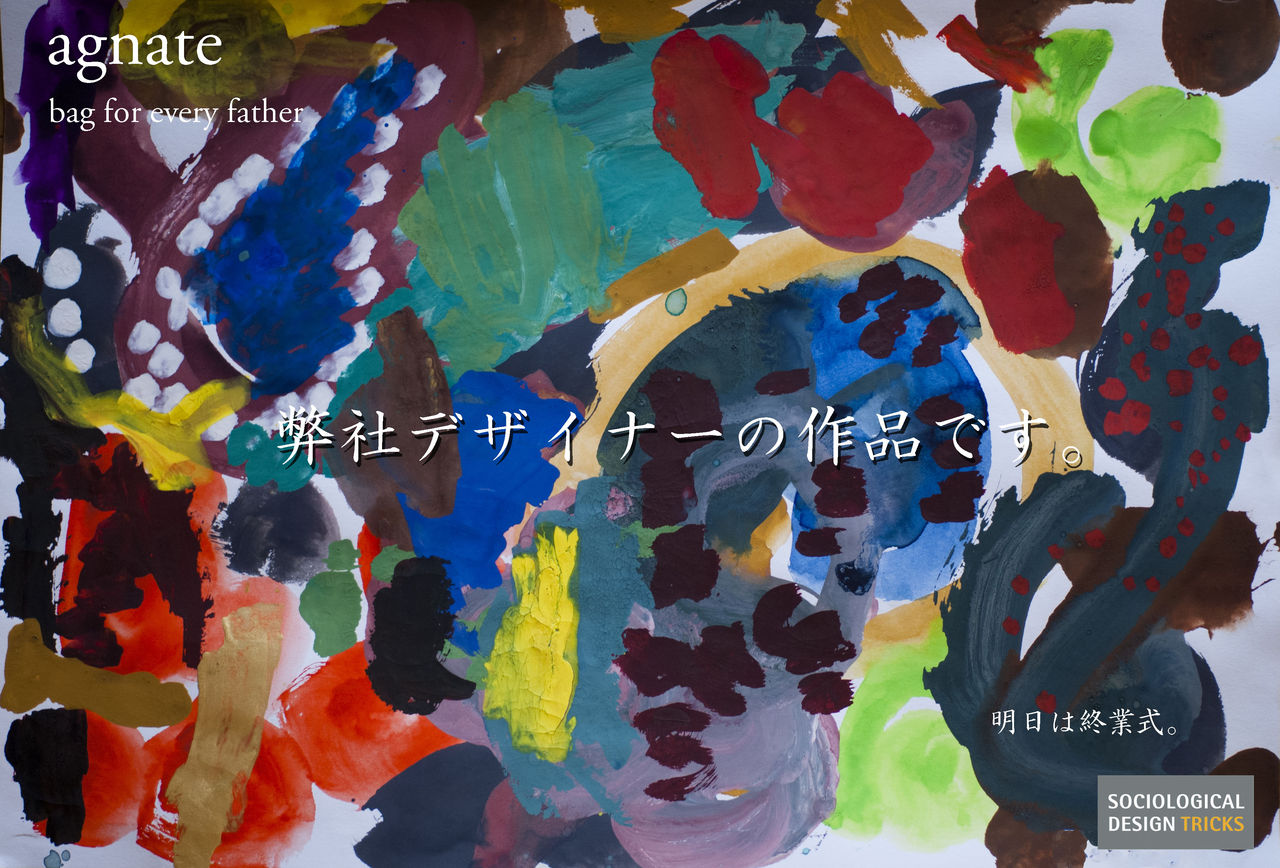

カラフルな色彩とブラント(blunt: sharpの対義語、鈍いとか緩いという意味)な線を基調にした雑貨をデザインして、障害者が作りましたというストーリーに乗せると高い利益率でモノが売れる、という事例をちょくちょく見かけます。

上記のストーリーの作り手の項に「障害者」ではなく「発展途上国の貧困層」を入れても、当てはまるかもしれません。

現代日本で好まれる雑貨のうち、比較的高い値段のもの(当然、高い利益率のものでもある)は、モノトーンかツートーン程度の色彩をシャープな線で切り取ったものです。

カラフルでブラントなものは、日本では通常は安いのです。

ところがそこに「障害者」や「発展途上国の貧困層」といったイメージが付加されると、途端にいい値段で売れるようになる。

メキシコのマヤ族の女性の手織り布↑

社会学の基礎的な知識でこれを読み解くならば、現代の日本人にとって「障害者」と「発展途上国の貧困層」は同じジャンルということになります。庇護されエンパワーされるべき、か弱い他者です。

モノづくりの視点から見ると、シャープな線にはコストがかかります。金型で抜かれたエッジであろうとミシンで縫われた線であろうと、緊張感のある鋭い線は、高い技術が無ければ出せないのです。

そして、現代日本ではそうした高品質な鋭い線は、あって当たり前のものです。

でも、商品に「か弱い他者のエンパワーメント」というストーリーを加えてしまえば、シャープエッジを作らなくても許してもらえます。

ここまで見通した上で、障害者の収入を増やすためにデザイナーとしてカラフルでブラントな商品を設計するのか、政治的正当性を失わないために社会学者として敢えてその手を封じるのか。

どうしたら良いでしょうか?