友人が社会人学生として金大で勉強しているのだが(彼は錚々たる外資大手のマネージャー職を渡り歩いてきた一流のビジネスパーソンである。そういう人が学び直しで母校を選んでくれたのは何気にうれしいのでさり気なく自慢している)、学内で三井徹ゼミについて聞いてみたら誰も知らなかったです、と教えてくれた。

さもありなん。

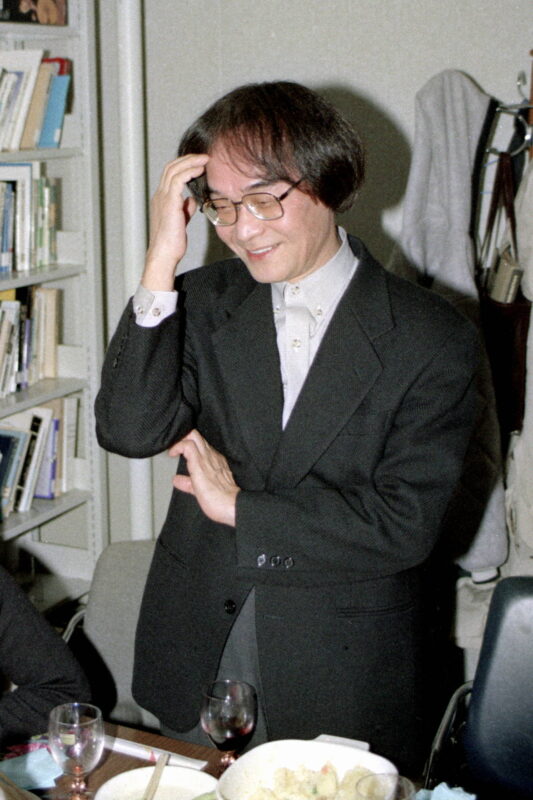

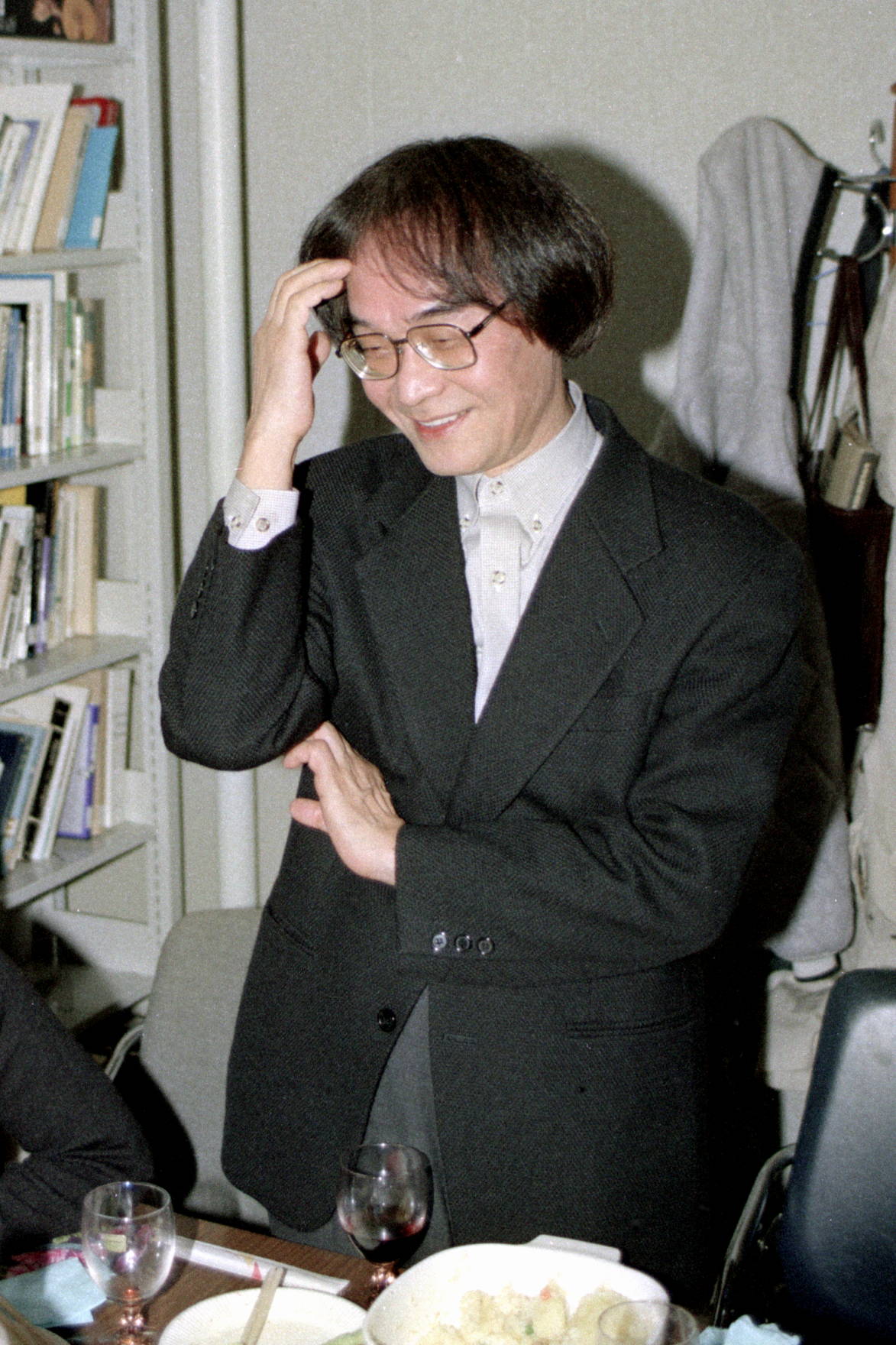

三井徹ゼミは1993-2000年までのわずか7年間しか存在しなかった幻のゼミである。

所属したのは12人。

1期生(1993入学) 4人 五十嵐正さん(音楽ライター)、エドガー・ポープさん(愛知県立大学教授)など

2期生(1994入学) 3人 大山昌彦さん(東京工科大学教授) 葉口英子さん(ノートルダム清心女子大学准教授)など

3期生(1996入学) 1人

4期生(1997入学) 2人 私はここ

5期生(1998入学) 2人

※95入学については情報がありません。どなたかご存知でしたらお知らせください。

その中から大学の専任教員3人、非常勤教員1人を出しているのだから、研究者育成の場としても相当なものであったと思う。

(もちろん、それ以外の仕事で大活躍している卒業生も何人もいる。そして、比べるものでもないが100人以上いる私の教え子で研究者になったのは前田一歩と佐川宏迪の二人だけだ。実務系の修士を取った者はもう二人いるが)。

その一方で、そこがどんな場所であったのかは、実はほとんど語られていない。

だが、このまま忘れ去られるのもどうかと思うので、私の目から見た三井ゼミについて書き記しておく。

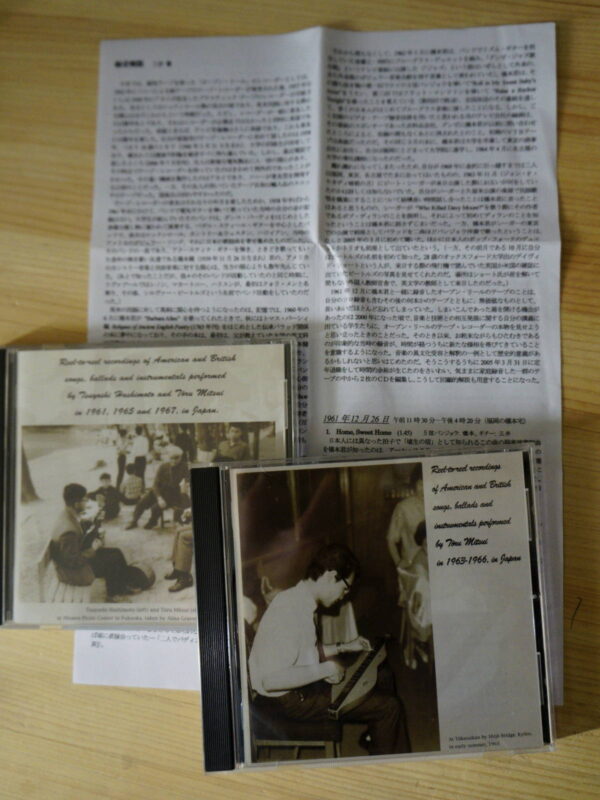

三井徹先生が大学院ゼミを持つに至った経緯は以下のようなものである。

もともと三井先生は金沢大学の教養部で英語を教える先生だった。教養部というと馴染みが無い言葉かもしれないが、1990年代まで日本の大学の多くは1-2年生は一般教養課程と呼ばれる科目を履修し、3年生以降で専門科目を履修するカリキュラムだったのである。

これはヨーロッパにおける大学の成立プロセスにまで遡る構造で、更に遡るとプラトンの『国家』が出どころである。非常に雑にまとめれば、リベラルアーツ(自由七科目)を勉強してから神学や法学や医学の専門を学ぶという二段階方式が大学というものの基本だったとなる。

ところが1991年に大学審議会が出した答申で、こういうカリキュラムの組み方は絶対的なものじゃないことにするよとなり、じゃあというので日本中の大学から教養課程が消えていった。この裏には、教養部所属の教員が専門学部の教員より格下扱いされていたという事情もあったかもしれない。

少し脇道に逸れるが私が学部と博士課程で通った立教大学にも一般教養部はあった。それがやはり90年代後半に解体されて所属教員は専門に応じて各学部に移ったのだが、その際に一般教養部から移ってきた先生方が格下扱いされてずいぶんと不愉快な目に遭われたと伝え聞く。野谷文昭先生、間々田孝夫先生などのビッグネームでさえ侮られていたというのだから、大学教員の人間性の平均が特に他業種より洗練されているとは言いづらいのである。

(野谷文昭先生や間々田孝夫先生は人としてもとても立派な方々です念のため)

さて話を戻すと金沢大学は1996年に教養部が廃止され、三井徹先生は教育学部に移られた。三井先生のご専門であれば文学部や外国語研究センターに移るのが自然のような気もするが、これは矢澤千宣先生(幼児教育・器楽)が当時既に世界的ビッグネームであった三井徹先生を音楽教育専攻に移籍させることで教育学部のステータスアップを狙い、三井先生はポピュラー音楽研究を掲げた研究室を作るならば文学部や外国語研究よりも音楽教育科の中の音楽学というポストであろうと考えられたから、と聞く。

ついでに言えば三井徹先生の定年退官後、金沢大学の教育学部に音楽学の専任ポストの後任は置かれず、人員規模縮小となった。だから、まさに5期6年間限定のフラッシュセールのような研究室だったのである。

正直な話をすると音楽教育専攻という枠組みの中の音楽学研究室という建付けによる弊害も無いわけではなく、修士号をもらうには教育学関係の単位も取る必要があったし、博士課程は無かったから研究者を目指すなら修士を取ったら他大の博士課程に行く必要があった。

ポープさんはワシントン大学の文化人類学、大山さんは当時は東工大の社会理工学におられた細川周平先生の博士課程、葉口さんは京都大学の人間・環境学に進んで博士号を取った。私は立教大学文学部の比較文明学専攻。

この他、学位取得までは行かなかったが東工大の細川研に進んだ人、大阪芸大の博士課程に進んだ人もいる。新しくできた金沢大学の学際系の博士課程に進んだ者もいた。

なお、京都大学の人間・環境学や立教の比較文明学も旧教養部所属の研究者たちが立ち上げた大学院である。この時代はまだ学際的ポピュラー音楽研究で学位を取ろうとすると、こうした隙間研究室を伝っていくしかなかったのである(もちろん東大や阪大の美学、東京藝大の楽理など既存エリートコースを駆け上がる人たちもいたし、各地の社会学部からもポピュラー音楽研究者は多数現れている。彼/女らは音楽美学や楽理、社会学など伝統的な方法論をベースに研究を進めていったタイプである)。

とはいえ、当時既に三井先生は定年退官の年が迫っており、博士課程を作ったとしても学位取得には間に合わないことも明らかだったから、あれはあれで良かったのではないかと思う。音楽教育学関係の講義も面白いものは色々あったし、先生方も学生たちも愉快で気持ちの良い人が多かった。

ではその三井研究室ではどのような教育が行われていたのか。

手加減ゼロで同時代のトップレベルの英語文献の精読。ひたすらこれであった。めちゃくちゃきつかった。それ以外の研究手法は各自が模索しろという自由放任システムでもあった。三井先生が加藤の修論は上手く指導してやれなかったと後にコメントされたのは、その辺のこともあったかもしれない。

(私がいまやっているビジネスコンサルタント業は、個別の案件について何をどうやってゴールまで行くべきかは、ゼロに近いところから考えて道具から作ることも多々あるので、三井ゼミでの暗中模索経験は大いに役立っている)

三井先生自身の方法論は(私の理解では)文献資料調査ベースの社会史と、英米文学研究から引き継いだテクスト分析が主だったが、三井研究室ではそれ以外にも、ありとあらゆる方法論がショーケース的に紹介されていた。

思いつくままに挙げると、文芸批評や社会批評の流れから生まれた英国系カルチュラル・スタディーズ、文化人類学のいち領域であるエスノミュジコロジー(民族音楽学と日本では訳すのだが、あまり良い訳には思えない)、音組織の分析をする狭義の音楽理論(当時は記号論を援用した音楽理論がまだかなり力を持っていた)。そして音楽美学、社会学。フェミニズム理論。

とりあえず現在のポピュラー音楽研究はこれだけの幅がある世界だということを教えようとしておられたのだと、8年ばかり大学で教えてみた今ならば私にも推察出来るが、当時はひたすら膨大な情報の奔流に圧倒されるしかなかった。

1997年に三井先生がホスト役になって金沢で開催された国際ポピュラー音楽学会の世界大会も、つまりは当時の日本のポピュラー音楽研究の界隈にワールドクラスのプレーヤーたちを直接見せることで、次の段階、次の扉を開こうということだったのだろう。

Their names are: Yasushi Ogasawara, Shigeki Umeda, Ma‐

Closing remarks, 9th IASPM international

sahiro Yasuda, Atsushi Koda, Edgar Pope, Mosahiko Oyama, Aki

Yamazaki, Sachio Kushida, Mamoru Toya, Emika Yamaguchi,

Hideko Haguchi, Keiji Okada, Kei Kawano, Ryotaro Nishimoto,

Ryoko Kato, Nozomi Takahira, Yukiko Yoshida, Kanae Kaeriyama,

Tomoyo Kyotani, Satoshi Masuda, Saku Mochizuki, Naoyuki

Ishikaza, Mari Shinohara and Toru Seyama. Please forgive me if

some important names are missing, but we really do appreciate

you all and everything you have done for us.

conference, Kanazawa, Japan

Thursday 31 July, 1997 (pages relaid, July 2015)

by Philip Tagg https://tagg.org/articles/xpdfs/kanazawa.pdf

(フィリップ・タグ先生ったら、アイワに連絡してPAL再生出来るビデオデッキ借りてきたり、ストラトやFGをフリーセッション用に貸し出した僕の名前を書き忘れてるぜ。銀行にも連れてったげたじゃないの。って、これ当時も「ちょっと不思議なリストだね」と言われてたんだよな院生室で。何であの人の名前が入ってるのとか。でも懐かしい金沢大の仲間たちの名前がいっぱいある。みんな元気か?)

三井先生は教えることも嫌いではなかったと思うが、何よりも自分の研究を進めたいという強い気持ちもあり、60歳の定年退官を指折り数えて待っておられた。そして定年後も何と20年以上も第一線のポピュラー音楽研究者として活躍されたのだから、ああ先生は本当に研究が大好きだったのだなあと、しみじみ思う。

(私はどちらかと言えば教えることと、プロジェクトをゼロイチで立ち上げることが好きな人間だ。仕事のための勉強は常に続けているが、それは論文ではなくビジネスとしてアウトプットしていくことになる)

三井先生の研究に対するスタンスは、おそらくは「知りたい、理解したい、伝えたい」の三語で説明出来る。

子供のような純粋さでポピュラー音楽のあれこれを調べて、知って、理解して、論文にして伝えることに夢中だった人のように思える。だから学問を取り巻く俗っぽいこと、例えば学会政治や権力争いやつぶしあい、マウンティング、足の引っ張り合いといったあれこれはとことん嫌いな先生だった。

(その辺のボヤキも私は色々と耳にしたが、まだそれを書くべき時期ではないだろう)

ここでまた脇道として、ポピュラー音楽研究そのものに関しての現時点での私の考えも書いておくと、JASPMの直近の論文の題目を見た感じでは、テーマ選びも研究の方法論も手堅くて、さすがに三井研究室が存在していた時代に比べると23年分の進歩があるなと思う(私自身も立教大学の社会学部ではこのようなテーマの卒論を30本か40本か指導したわけだ)。

そこは大いに褒めるべきところなのだが、一方でこうした手堅くコンパクトな研究は、特にポピュラー音楽のような、本来的に権威と無縁(あるいは反権威的ですらある)な文化生産・受容・消費の分野では、きつい言い方をすれば「誰の役にも立たない」ように見える。実際、ほとんどの個別のポピュラー音楽研究はほぼ誰の役にも立たないだろう。

ビジネスコンサルタントとしての私にJASPMの雑誌や大会に並んでいるものがポピュラー文化の商品開発にすぐに役立つのかと聞かれても、「正直に申し上げて、残念ながら」と答えざるをえない。そういう目的であれば経営学の手法の方が遥かにダイレクトかつ強力にビジネスの武器になる。

あるいは、もっと根本的な領域の研究。それこそ哲学や社会学や心理学の大きな理論だ。そのレベルまで深めた研究は、ビジネスにも実は大いに応用が効く。

だが、ならば(どこかの炎上芸タイプの評論家が言うように)こうした研究は不要なのか、自分の金で趣味でやってもらったらいいのかと聞かれれば、それも違う。

人が生きていく上で出会う問いには二種類がある。

あれかこれか、右か左かを決めて進んでいかなくてはいけない問い、つまりコンサルタント用語で言うイシューと、答えが手に入らなくとも考えざるをえない問い(ここでは便宜的にクエスチョンと呼んでおこう)だ。

ポピュラー音楽研究が扱うのはイシューではない。クエスチョンである。

クエスチョンの存在はそれ自体が人の生を豊かにしうる。三井徹先生の生涯はポピュラー音楽についてもっともっともっともっと知りたいというクエスチョンの終わりなき探究だったと思っている。

そのクエスチョンが無かったとしたら、三井先生は三井先生になっただろうか?

答えは私が書くまでもないだろう。

同じようなクエスチョンを抱えた人たちが大学に来て、自分の生涯の問題としてそれに取り組み、考え、仮の答えを苦心惨憺の末に出して卒論や修論にまとめ、人生を先へ進める。このプロセスの中で人は大きく変わる。個人の生産性という問題ではなく、個人の生の質や意味においてだが。私は教え子たちを見ていて、そこは確信している。

だが、右も左もわからない素人がいきなり自分の好きなミュージシャンや音楽ジャンルについて何かを研究したいと言い出しても、30年前には、そんな人をシステマチックに研究指導出来る人は日本にいなかったのである。三井先生も含めて。

今はどうだろう。どこの人文学部や社会学部でもポピュラー音楽研究の卒論なら指導してもらえるはずだ。何故ならば、研究のための枠組み、道具の準備が出来ているからだ。そういうものをみんなで作って共有してきたからだ。卒論指導を任されるレベルの研究者なら、そういうツールキットを学生に紹介して伴走することが出来るのだ。

かくして若者たちは何かのクエスチョンに取り組み、それを乗り越え、先へとすすむ。待っているのは仕事や子育てに追いかけ回される日々だ。そんな日々を生きるうちに30歳になり40歳になり、50歳になる。私のように。

その月日の中に、大学という場で自分がこだわりを持った音楽と格闘した2年間の記憶がある。これは間違いなく宝物なのだ。三井先生が生涯かけて探究した知の宝玉と同じものの破片を今、何百人、何千人、もしかしたら何万人もの日本のアラサー、アラフォーは持っているのである。

それが彼女たち、彼らの人生に影響を与えないわけがない。それも良い影響を。

だから、いま日本でポピュラー音楽研究をしている人たちの中には聖人から俗物まで色々いることを私は知っているけれども、少なくとも研究という領域においてはどこまでも誠実に学生たちに向き合って、三井先生が宝玉の中に見ていたものと同じ魔法の輝きを見せてやって欲しい。人間は、人間たちの世界はこんなにも不思議で魅力的で面白いのだと。

さて、そろそろまとめに入る。

三井研究室が残したものは何だったのか。

巨視的に言えば1997年のIASPM世界大会が三井研究室最大の遺産である。

大衆文化の研究は90年代でも各分野で始まっていたが、アカデミックな領域では映画(は片足をハイカルチャーに突っ込んでいるわけだが)はともかく漫画やアニメ、大衆小説、ライトノベル、ゲームといった領域の研究がゼロ年代評論あるいはそれ以前にあったディレッタント本のようなサブカルコンテンツを脱して、純粋にアカデミックなものとして自走を始めるのは2000年代半ばだったのではないか。日本マンガ学会は2001年、日本アニメーション学会は1998年、日本デジタルゲーム学会は2006年の設立である。

それらに比べるとポピュラー音楽研究は2000年代アタマには日本でもかなりきちんとした体裁が出来ていて、ゼロ年代評論系のものは入り込んでくるとしても主流にはならなかった。山下邦彦や菊地成孔の本はネタとして読まれはしても学問として扱われることは無かった(はず)。

そういう意味では、金沢大学三井研究室は日本のポピュラー音楽研究が余計な寄り道をせずにワールドレベルにキャッチアップするために存在したと言えるかもしれないし、特に他大の人たちにとってはそれ以外になにかあるんですかというくらいのものだろう。

しかしながらゼミというのは、建前としては学問のための組織でしかないのだが、実際には様々な人が入れ替わり立ち代わりやってきて集い、交流し、繋がり、そして旅立っていくコミュニティでもある。

実際、12人の三井研究室卒業生の中で研究者になったのは私を含めて4人、全体の3分の1にすぎないのだから、学的貢献と研究者養成実績だけで三井研究室を語り、評価するというのは、当事者視点の重視という現代の研究倫理に照らしても「そりゃないべ」となろう。

12人の中にはもう連絡が取れない人もいるが、彼/女らも三井ゼミの現役生であった時には間違いなくあの角間の丘の上で人生を大いに楽しんでいた。これは100%間違いないことである。また卒業後20年以上を経ても恩師の訃報に衝撃を受けて連絡を取り合うのだから、コミュニティとしての絆は強い。更に言えば三井ゼミ所属ではない人々も三井研究室に遊びに来てはレコードを聞き、ギターを弾き、酒を飲み、ケーキを食べ、人生のあらゆることについて語り合った日々があった。

他の研究室の学生や院生も三井研究室に頻繁に顔を出していたし、外国からわざわざ三井先生に会いに来る研究者も多かったし、単なる町の音楽好きのおじさんたちもいっぱい来た。

実はこれは非常に珍しいことである。というのは、研究者は付き合って自分にメリットがある(共同研究や共同執筆などの機会が期待出来る)相手としか付き合わないか、そもそも人付き合いは最低限にしたいか、どちらかのタイプが多いからだ(ビジネスパーソンや公務員も似たようなものであるが、研究者はもっと極端だと思う)。

ところが三井先生は来る者は拒まずで誰とでもフラットでフェアに付き合ったし、一度そうやって縁があった人についてはずっと憶えていて、機会を見てまた声をかけるのである。会いましょう、飲みに行きましょう、などなど。

つまりは人としての器がナチュラルにとても大きな人だったということなのだが。

そして、そんな形で三井研究室に出入りしていた人たちは今に至るまでゆるく横のつながりがあり、つまり三井研究室はまだ、ある意味では続いているのである。

今もここにあるのだ。三井研究室は。あそこにも。そこにも。あの辺とかあの辺とか。

そうした開放的で、それこそ世界の果てまでも真っ平らにつながっているような気分にしてくれる場所が、世界の果てから吹いてくる風を感じられるような場所が、20世紀の終わりの7年間だけ、金沢という地方都市に現れたこと。

これは間違いなく奇跡である。最上級の奇跡だ。

そこに立ち会った12人の一人になれたことは感謝してもしきれない。

三井徹先生、ありがとうございました。