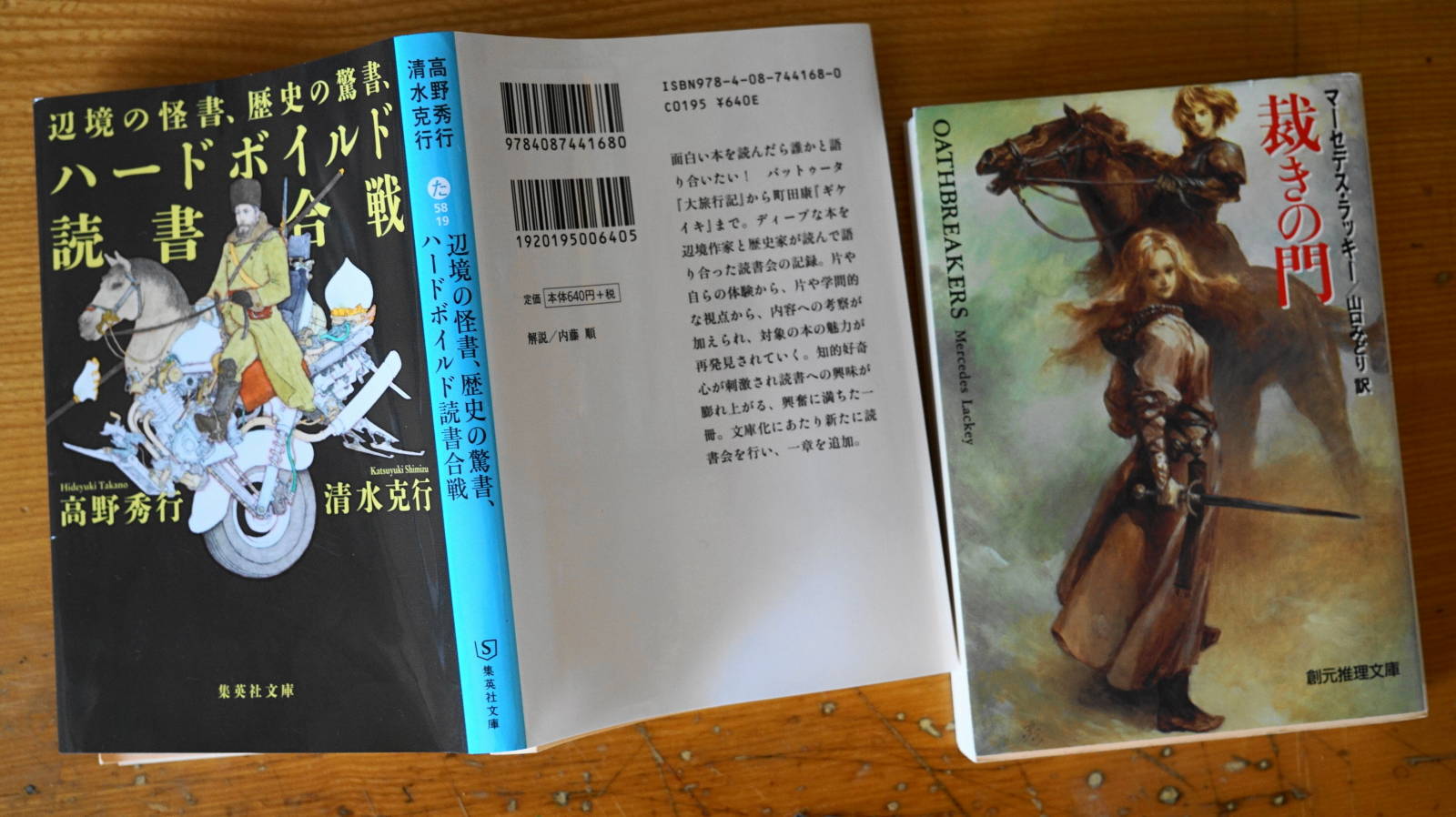

高野秀行・清水克行『辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦』を読んでいる。

もう読んでいるだけで、ああ清水、お前変わらないな語り口(笑) と嬉しくなる。彼は大学1年の時からこんな感じだった。

(英語の授業中に自分で「三の線」「C調」と言っていた。三枚目という意味らしい)

内容は、大まかな認識の枠組みについては自分もマージナルなものをずっと専門にしてきたので、世界観がひっくり返るみたいなことは無くて、ああ、そうだよね、そうだろうね、あるある、という感じで読んでいる。ただ、各所に挿入されるちょっとしたエピソードが非常に面白くて小説のネタになりそうだ。

語り口はポップという言葉がまさに当てはまる。あのクラスにいた男子(10人もいなかった)で研究者になったのは知る限り3人。一番語り口が固いのはローマ古代史の江添誠くん。私が中間。清水くんはポップ。これ、大学1年のときの第一印象そのまんま。人の本質は変わらないということか。

気になるところも無いではなかった。松木武彦『列島創世記』について清水くんと高野秀行が二人して首を傾げているところが、ああ、二人とも人文一筋っぽいなあという気はした。世代的に(自分も)文化相対主義全盛期を経験しているので、自然科学系の研究が現生人類を一括で語るところに行くと、当惑しちゃうんだよね。清水くんが認知科学を記号論的なものとコメントして(P223)、そこから意味論的な方向に話が展開していくんだけれど、この辺は少しミスリーディングなんじゃないだろうか。記号論は現生人類が明示的な意味をどのように扱うかを考えるバリバリの人文系の学問だが、認知科学は意味未満の心の仕組みを考える、かなり自然科学寄りの学問だ。ただ、日本中世史一筋の清水くんには不案内な領域なので、仕方がないか。

あと、次のページで高野秀行が関東は照葉樹林じゃないと連呼しているんだけれど、これは歴史上のどの時期を指して言っているんだろうか? たしか関東も極相は照葉樹林だったはずだけれども。

そういった部分が詰められることなく流れていくところがいかにもポップで、テレビのバラエティ番組のトークを本にしたような印象がある。こういうスタイルは清水くんが本当に昔から得意とするところで、彼の才能が上手く発見されたなあと嬉しくなる。彼も若い頃は苦労したらしいが、こうやって報われるのは正しいことだ。

また、後書きで高野秀行が清水くんとの対談によって教養とは何かがわかった気がすると書いていたのも我が意を得たりであった。

高野秀行のようなノンフィクション作家と、例えば同じようなことをしていても松村圭一郎さん(エチオピアが専門の文化人類学者)の違いは、雑貨屋と専門店の違いだ。

ノンフィクション作家は面白さ優先で断片的な知識をかき集めて店に並べる。そこに系統性や体系化は(ほとんど)無い。面白さ優先で乱雑なのが魅力の源泉だから、それは正しい。

研究者は知識に系統性を与え、体系化し、それを他人に説明することが出来る。本当に困った時に頼りになるのはこちらだが、このような体系化の面白さはなかなか理解されないから、客は少ない。

清水くんは雑貨屋の楽しさを備えつつ体系をきちんと語れる稀有な人材である(江添くんや自分には欠けた才能だ)。

だからこれからもその調子でガンガン行け、清水!

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1dc240f0.0feef246.1dc240f1.25bade19/?me_id=1276609&item_id=12716101&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01040%2Fbk4087441687.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)