赤城乳業の絶対的エース、ガリガリ君

村上隆がスーパーフラットで世界的ヒットを飛ばしたのは事実として、25年経っても自分のカイカイキキギャラリー含めてスーパーフラット頼りの一本足打法ラインナップなのは、「赤城乳業といえばガリガリ君」という、絶対的主力ブランドと会社名が完全に一致してしまって、その傘下で何を出そうが絶対的主力ブランドを越えられない現象の現代アート版だろうと思っています。

客が村上隆=カイカイキキに求めるのもそれなわけで。これは創業社長の村上隆にとってはさほど問題とならないでしょうが、彼が引退した後にカイカイキキとその傘下のアーティストたちがどうなるのか。村上隆スーパーフラットのブランドエンドースメントが無くなった状態でも同じだけの価値があると市場が認めるのか。

これを別の言い方をすると、カイカイキキに所属している限り「村上隆の廉価版」か「村上隆の変化球」ポジションでしかないということです。ギブソンブランドの最上位がレスポールのカスタムショップモデルで絶対的に不動なのと同じ。ギブソンブランドで何を出そうが絶対にレスポールを越えられない。そういう構造的限界があるのが村上隆とカイカイキキだと思います。

これは所属アーティストにとっては明らかなリスク。

何の話かというと、村上隆が「俺は現代アートの認知領域の拡張をやっている」と言いつつ会社の経営戦略として自分のスリップストリームみたいなアーティストたちをカイカイキキに揃えているというのは、たしかにガリガリ君の期間限定品をシーズンごとに展開するような意味での「ガリガリ君ってこんな味でも作れるんだ」という認知領域の微拡張にはなったとしても、NWOBHMからスラッシュ・メタルやプログレ・メタル、スラッシュ・メタルからデス・メタル、デス・メタルからBABYMETALみたいな「前の世代のスタイルと並び立つような新しい領域の開拓」は、限りなく不可能に近いんじゃないのということです。

NWOBHM

スラッシュ・メタル

プログレメタル

BABYMETAL

もしも村上隆がプロデューサーとしてスーパーフラットやキャラ絵画とは全く違うコンセプトのアーティストを大ヒットさせていたならば、彼の現代アートマーケティング理論は高い再現性があったということになるのだけれど、そこまでの凄い実績はギャラリストやプロデューサーとしては無いように思えますね。

村上隆はアニメやマンガのオタクの視界にそもそも入っていないのでは

村上隆がいまだに「俺は日本では嫌われている」「俺は世界の現代アート市場がわかっているが、他の日本人はわかっていない」というナラティブを日本国内向けに発信し続けるのも、彼のパーソナルブランディングにおいてこの二つを越える効果のあるナラティブをこの25年間の間に新規開発出来なかったからだろうというのが、私の理解。

新規に現代アートに興味を持つ人たちに対しては一定の効果があるだろうし。とはいえ私は「それたしか15年前にも言ってましたよね」という感想を持ってしまう。

それと、村上隆の鉄板のマクラが「自分はマンガやアニメをパクったと言われてるけど」というやつなんですが、現代のアニメやマンガの生産・流通・消費の世界にいるひとたちのほぼ100%が「村上隆? よくわからない(興味が無い)」という感覚ではないかと思います。

25年前はそれなりに「何だこいつ」ってなったけど、もう今ではオタクの側からは相手にされていない(否定や批判の対象にもなっていない、視界に入っていない)。これは村上隆に限らず、現代アートなんてポピュラー文化から見ればある意味「その程度のもん」なんですよ。市場規模が全く違うし、そこに参加している人の数も桁が全く違うから。

2023年の数字で言うと全世界の現代アートの売上が23億ドル、この年の平均のドル円レートで3231億円同じ年の「日本のアニメだけ」の年間売上が3兆3465億円。日本国の基幹産業であるアニメ・マンガ・ゲーム産業から見たらスーパーフラットとキャラ絵画がいくら現代アートの世界でそれなりにニッチを奪取してなんとかかんとか頑張っているとはいっても・・・・ですね。本流であるポピュラー文化産業側への有益なフィードバックやビジネス上のメリットも特に無いわけですし。

カイカイキキのラインナップも「古き良きアニメ・マンガ風現代アート」で落ち着いている感じで、ボカロとかVチューバーとかウェブトゥーンとか最新のビデオゲームとかセルルック3DCGアニメみたいな同時代の最先端表現から見ると画面比4:3時代的にノスタルジックな感じ。そういうのじゃないと現代アートコレクターには売れないのかもしれないですけどね。この辺は私を含めて老害爺のセンスの限界です。老害爺の権力が一切及ばないところから出てくる何かこそが次の時代を作る。

ちなみに村上隆がアメリカでブレイクした2005年の代表的アニメはこれ

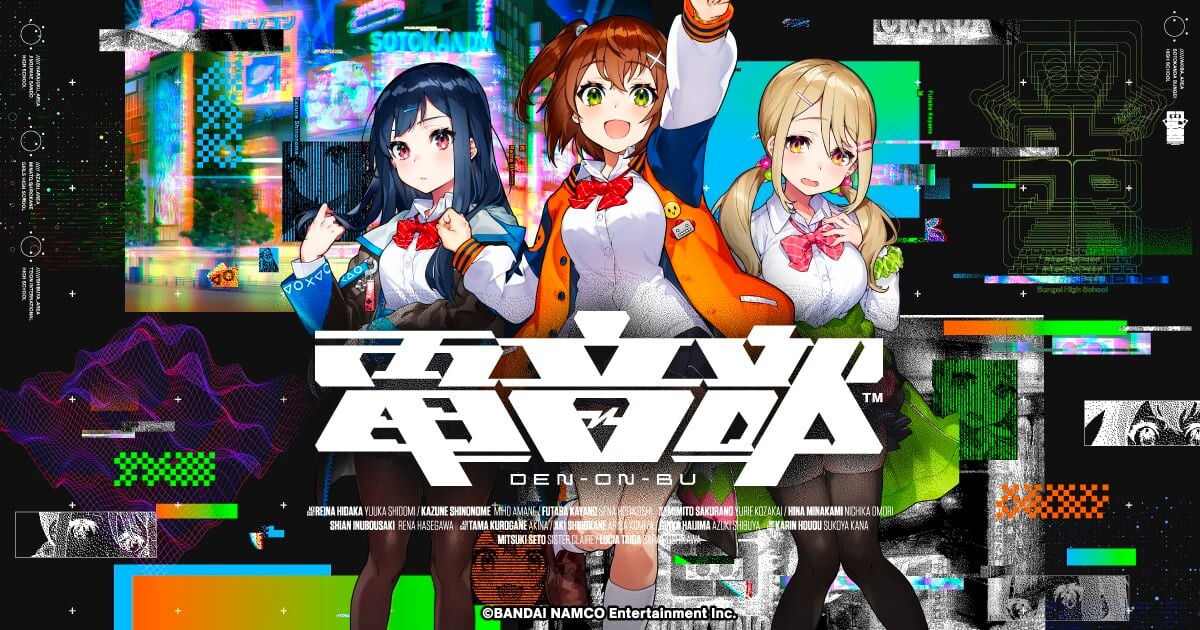

エウレカセブンと同じジャンルで今年を代表する作品はこれ

そういえば、こないだデジタル系の現代アートの実装方法の相談があって、やりたいことはわかるけどこれどうやって実装すりゃ良いんだろうと思いつつ弊社デジタルソリューション部長(息子)に「これ出来るかな?」って声かけたら、5分くらいで「こうしたら良いんじゃないの」ってアイデアが出てきて、たしかにそれならいけそうじゃんとなりました。

私みたいな老害には絶対思いつかないんだけど、アニソンリミックスしてsoundcloudにアップしてるような連中にとっては基本中の基本の手法で、ツールもいくらでもあると。

小学校に入るか入らないかくらいからscratchやマイクラやblenderを当たり前に使い倒してるような世代はもう見えている世界が我々とは違うと思い知った次第です。

電音部とか私には全く理解出来ないけど、凄いことはわかるんですよ。老害には絶対理解出来ない凄い創作が桁外れの熱量で行われている空間であることはわかる。

「え、これが現代アートなの? さっぱりわからん」と老害が全員諦めるような次の時代のオタク系現代アートってきっとあの辺から出てくるんじゃないかな。