何かのイベントが万全の出来ではなく、それについて関係者ではない人が問題点を指摘したとしよう。

関係者以外には知る由もない舞台裏の諸事情を忖度して批判は慎めというロジックには無理がある。舞台裏の事情がわかればそれに応じて表現を調整することは可能だが、そのためには舞台裏の諸事情が予め全て公開されている必要がある。公開されていない情報を考慮して議論を行えというのは無理ゲーだ。

つまり、もはや舞台裏が存在しないということが前提となる。

だが、無いことの証明は不可能だ。悪魔の証明というやつだ。

どこまで行っても、「実はこんな裏もあったんで」という事例を一つ出されたら終わりだ。だから議論はその時点で公開されている情報を前提に行うのが当然なのだ。

さて、一歩引いて考えてみよう。入場無料とはいえ、皆さん是非この日ここに来て下さいという宣伝広報を行っているものであれば、時間と交通費を使って来るだけの価値を提供できますよと言っていると考えて良いのではないか。舞台裏の事情など客には関係の無いことだ。

自分がこれまでに主催した無料イベントは少なくともその覚悟を持っていた。ライブも展覧会も。

わざわざ来て頂く以上は言い訳無しで全力を尽くす。失敗や力不足があれば素直に認めて出直す。厳しい批評こそ糧になる。展覧会のコンセプトが完遂出来てなかったのでは、とか、こんなバッグは使えませんよという声こそありがたかった。他に課題は無いですかとこちらから聞くのも普通のこと。ここは大丈夫でしたか? こんなもんで良かったんですか? 本当ですか?

こんな演奏じゃライブにならねーよ、全然ダメじゃんなんて怖い顔で睨み合ってたバンド時代が懐かしい。

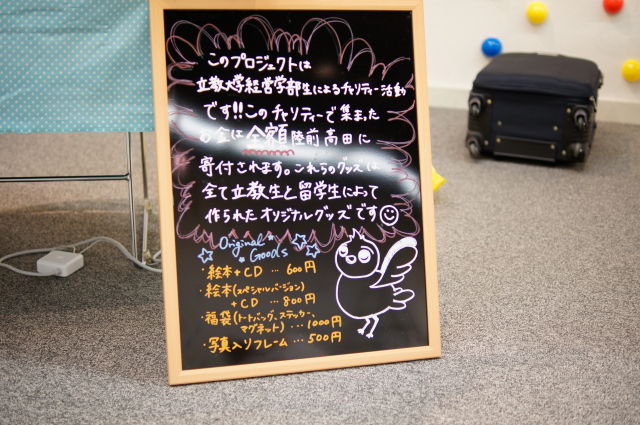

ゼミの展覧会に厳しい批評のブログを公開してくれた江添先生は学生だからとかの手加減ゼロだったが、ありがたかった。ゼミの最終振り返りレポートでは江添先生のブログを必ず読んで言及するよう指示した。当初目標の3倍近い集客を達成し、私は約束通り全員にSを付けたが、展覧会が成功だったとレポートに書いた学生は一人も居なかった。

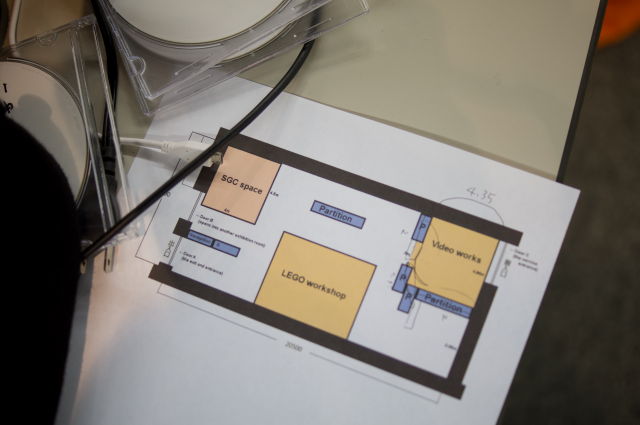

会場には小さなレゴのパーツ群と幼児たち。

絶対に目を離す瞬間を作らないという鉄則が共有されていた。

大道具の設営ではヘルメット必須。

清水先生もつきっきりでアドバイスをくださった。

事前にオペレーションも(子供を対象にする以上当然ながら)安全対策もプロたちの意見を聞きつつ徹底的に話し合い、しかも毎朝、前日のスタッフからの申し送りを元に自主的にミーティングをして改善点を積み重ねていった彼・彼女らであったが、それでもだ。

担当学芸員だったパルテノン多摩の清水先生からも、撤収後の挨拶ではきちんと、ここは素晴らしかった、でもここは足りなかったと思うとご指導いただいた。

そんなに言うならお前やってみろなんて逆ギレする学生は居ようはずも無かった。お二人とも、展覧会の運営は筋金入りのプロだ。慶應義塾大学や中央大学でそれを教えるくらいのプロだ。その方々がタダで指導してくださったのだ。本来ならばお金をお支払いするべきところなのだ。

それが全員に響いたかどうかはわからない。だが、指導教員であった私以外にも多くの先生方やプロフェッショナルたちが協力してくださったその意味をきちんと受け止めたであろう学生たちは、あれから5年経った今、それぞれの職場で良い仕事をしている(副ゼミ長だったこいつとか)。あのプロジェクトに関わってくださった方々の願いは一つ、彼・彼女らを将来一流の仕事をする人間に育てることだった。まだ道半ばだが、

「加藤さん、いつか必ず今やっていることの焦点は合うんだよ。」

と言ってくれたのは、当時はMCLOGIで物流センター長をやっていた小野くんだった。彼はわざわざ池袋までプロジェクトマネジメントの特別講義に来てきれた(無償で)。

清水先生の最後のレビューを伺って、やっとみんなリラックス。

頑張ったんだから拍手喝采してやれよ。失礼じゃないか。傷ついちゃうじゃないか。

っていやいやいや君たちのほうが失礼なんじゃないのかむしろ? 結果出す力が無いんだから頑張りを認めてやれよって話でしょ? 良いのかそれで本当に。

頑張ることは必要に応じて選択を検討すべき手段であって、それ自体は目的とすべきではない。私はそういう価値観で生きている。

これは、何のためにやっているのか。

それを自分にも、そしてこれに関わることになるであろう他人にも明確にしておくこと。その目的がどれだけ達成されたかをもって成功の度合いを把握すること。より高度な成功の達成を満足感の源泉とすること。

私はそういう価値観で生きている。

他人には強要しないが。