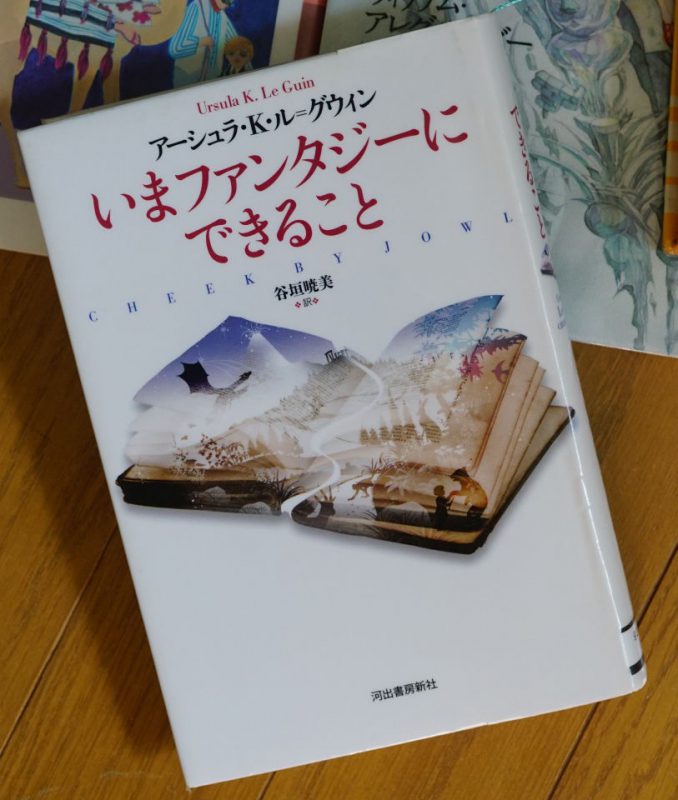

アーシュラ・K・ル=グウィンが、ちょうどハリー・ポッターが大ヒットしている時期に書いたファンタジー文学批評『いまファンタジーにできること』(河出書房新社2011)を何日か前に読了した。

彼女がファンタジー文学について主張していることは、特に重要と思われる点に絞れば以下のようにまとめられる。

1) ファンタジーは人類の最も古い形式の文学であり、子供向きのものとは言えない。

2) だがファンタジー文学が産業化された結果、極めて粗雑なやり方で、低品質なファンタジーが量産されることとなった。

3) 低品質なファンタジーの特徴は「主人公が白人」「物語の舞台となる世界の経済や産業がきちんと描かれていない」「善と悪の戦いという体裁で、両陣営ともひたすら暴力を行使し続ける」

4) このような低品質なファンタジーの読書から得られるものはさほど多くは無いが、良質なファンタジーは(以下引用)

「妖精の国への真の導き手を探し求めるなら、本物の魔法使いについていくなら、あなたが金持ちになったり、若いままでいられたり、善と悪の戦いで勝利を収めたりすることはないだろうが、善と悪の間にある違いがわかる方法について何かを学ぶことができるだろう。その知識こそ、アーケンの石、宝石の中の宝石だ」(PP181-182)

無思慮な暴力描写に対するル=グウィンの嫌悪感は極めて強い。

「問いただされていない善と検証されていない悪との間の架空の戦闘は、暴力の言い訳に過ぎませんー現実世界の侵略戦争と同じくらい愚かで無益で不経済で下劣なものです。」(PP163-164)

この評論を読んだのは『ナナカマドの娘』を書き終えてから2ヶ月以上も後だが、ル=グウィンの主張には強く同意できる。あるいは、少なくとも、ル=グウィンがファンタジー文芸の目指すべきものとして示しているようなものがなかなか書かれない、書かれても商品化されないことは問題だと思っている。

「あとがき」には女性のキャリア形成の問題についてしか書かなかったが、実は『ナナカマドの娘』は18万字を越える長編でありながら、合法非合法に関わらず殺人シーンは一つも出て来ない。唯一死人が出たのは、シリーズ第1作で脱法的に人身売買ビジネスに投資していた人物の自殺のところだけだ。

(その代わり、主人公の夫はやたらとスリーパーホールドを使った制圧をやらされた)

長編小説、特に色恋沙汰や青春を主題にしないものを書いていて、バイオレンスとエロを使わないのは非常に難しい。今日納品予定の中編ミステリーも、死体を出したくなかったので「フリーダムガンダムのプラモデルの頭部を切り落とした犯人を探す」というプロットにしたくらいだ。

逆に、モンスターだの悪人だのをどんどんスポーンさせて主人公チームに撃破させていけば、話を作るのは簡単だ。毎回、敵キャラに特徴をもたせておいて、それをどうやって攻略するかという話にすれば良いのだから。

そういうものを禁じ手にして毎日2000字書き続けるのは、なかなかの修行である。

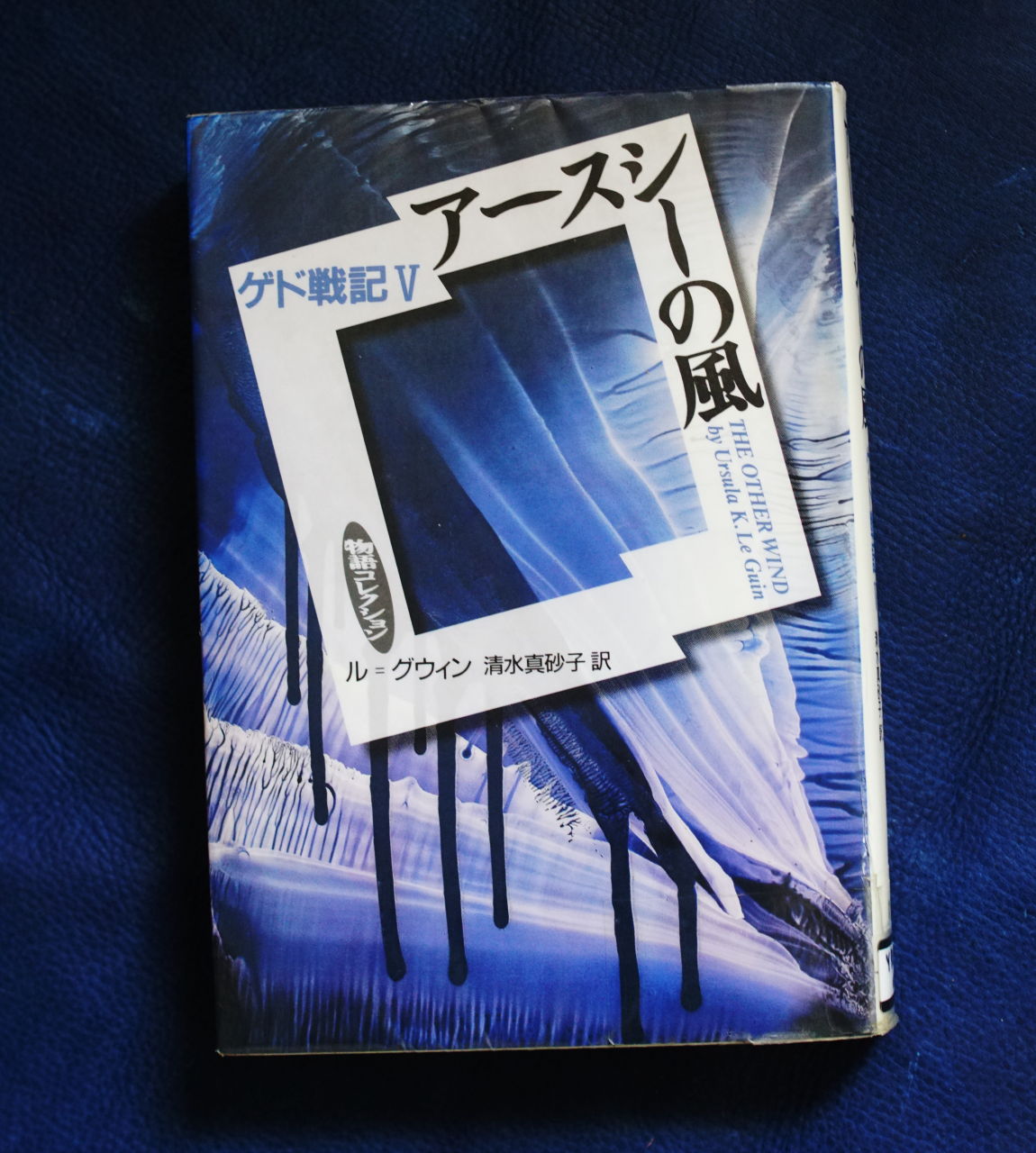

だが、ル=グウィンの小説の隣に置いて「俺の小説はル=グウィンの小説と同等の品質だ」と胸を張れるようなものを書こうとするならば、避けては通れない道だし、自分にはそれを書く能力があることもわかっている。

善と悪の違いについてはどうだろう。

「アルソウムの双剣」シリーズには巨悪は出て来ない。出てくるのはたまたま道を間違ってケチな悪党になったヤツばかりだし、そういう連中と戦うのは、めぐり合わせ次第では自分がそちらの側に居ただろうなと薄々感じながら、その場しのぎでそちらに行かないように工夫している人々である。

たぶん、善と悪の違いとはそういうことだと思うのだが。ル=グウィンが生きていたら合格点をくれただろうか?