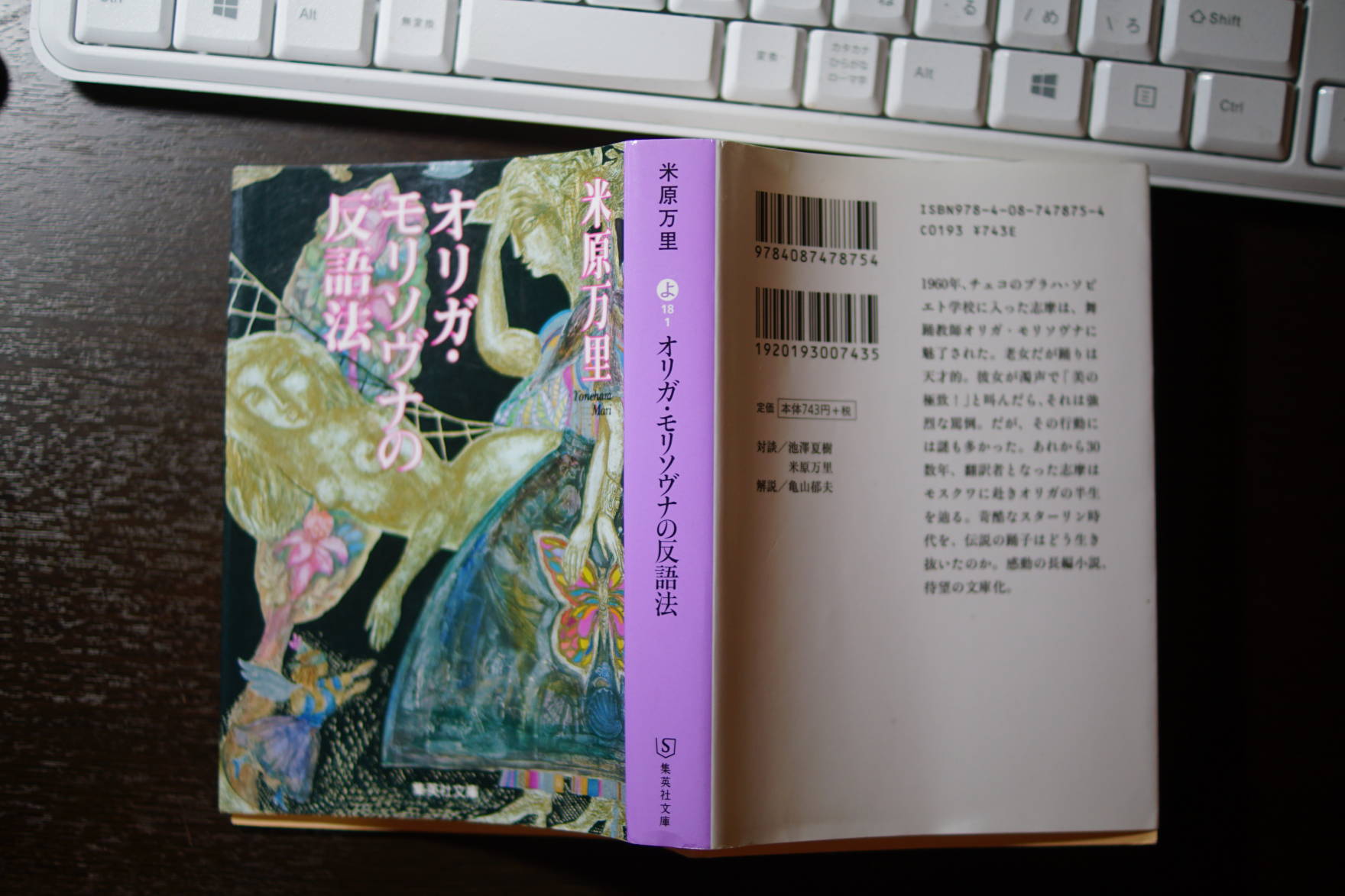

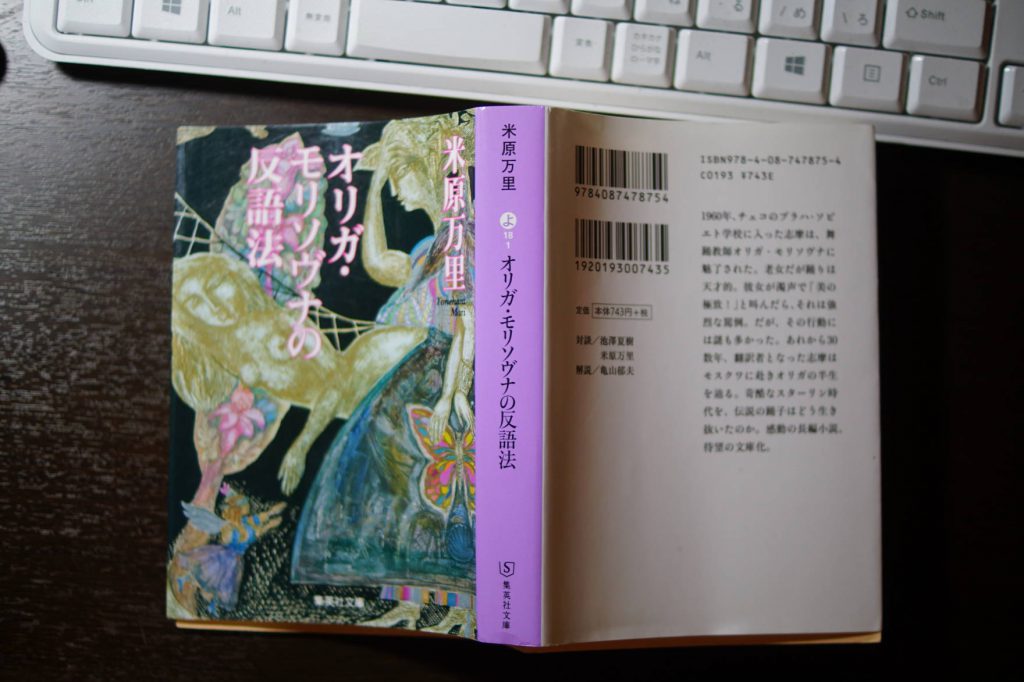

米原万里『オリガ・モリソヴナの反語法』

米原万里『オリガ・モリソヴナの反語法』

視点人物はバシバシ切り替わるわ、誰が喋ってるんだかわからない台詞はいっぱいあるわ、情報収集担当キャラがドラえもんのポケットから次々にビンゴ資料を出してくれるわ、説明的長台詞多いわ、繕いだらけのご都合主義展開だわで、なかなかのもんだ。

(つまらないわけではない)

新人賞げっとハウツーでは「やるな」と言われていることを山ほどやっている小説なのだが、友人や教え子たちが「あれは名作」と口を揃えているし、決してつまらなくはない。破れかぶれだけど、これが書きたかったんでしょ、良いんじゃないの、ブラボー。良くやった。そういう本。

では新人賞げっとハウツーとは一体何なのか?

編集者や周囲の言うことをきちんと聞く良い子ちゃん作家候補を育てる「隠れたカリキュラム」なのではないかという気がしてならない。

ではその「隠れたカリキュラム」を通って日々デビューする新人たちの小説が傑作ばかりなのか? 彼・彼女らはその後も順調にキャリアを続けているのか?

いずれもNOだ。これは人材育成の仕組みとしては0点と言って良い。スカウティングのコストがタダだから成り立っているだけだ。

だが、その、まさに搾取と言えるシステムに自分を合わせたところで当たりくじの数は年々減っている。

そもそも小説家なんて無頼が当たり前だったはずだ。いつから小説家は出版社と編集者の下請けテキスト屋になったのか? 市場のご意向を伺い、PDCAを回し、ツイッターでエゴサしては一喜一憂し。

みんな米原万里のように、書きたいものを書きたいように書いた方が幸せになれるのではないだろうか。