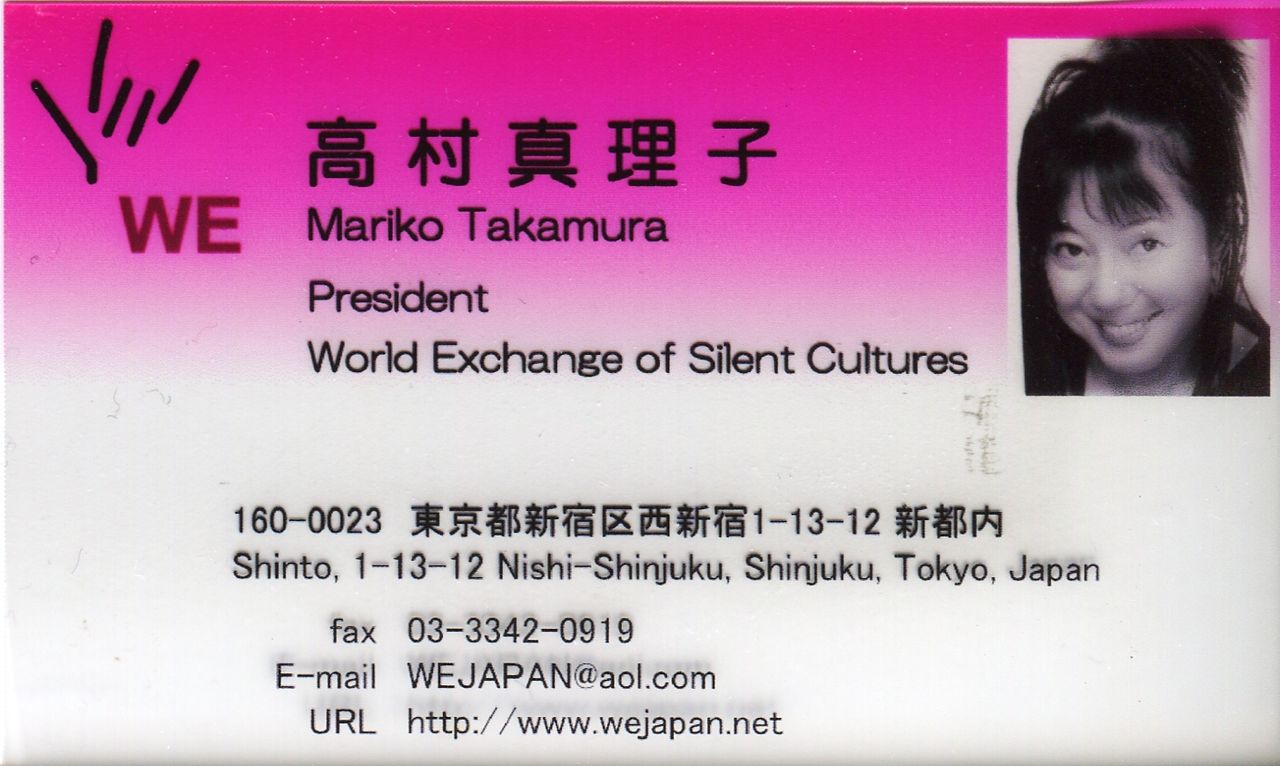

10年以上前だと思いますが、科研費をもらった研究で故高村真理子さんにインタビューした際に、自分の活動を通して同障者(彼女は重度聴覚障害者でした)にself esteemを与えられることにやりがいを感じるということをおっしゃっておられたのを、今でもよく憶えています。

その際、高村さんは、self esteemの一般的な訳語である「自尊心」がどうもしっくりこないので、自分は英語のまま使っているとも言っておられました。

私も高村さんも翻訳の仕事もしていたので、たしかにselfesteemの訳語は難しいですねえとそこで首を捻って終わったんですが、その後に航海カヌーの航海日誌の翻訳をしていて、ETAというのがしょっちゅう出てきたんですよ。ETAというと一番有名なのがバスク解放戦線、その次がスウォッチグループのムーブメントメーカーですが、どちらも違います。Estimated time of arrival。到着予想時刻。estimateというのは、ここでは「見積もる」という意味の動詞です。

estimateとesteem。見るからに似た言葉ですが、オクスフォード英語辞典のoriginの項をそれぞれチェックすると、どちらも大元はラテン語の動詞aestimareから発していて、15-16世紀にフランス語経由で中世英語に取り入れられた言葉のようです。そのラテン語aestimareの意味は「見積もる」なので、self esteemという言葉の核となる考え方は「自分を見積もること」なのではないかと、最近の私は考えています。

そして、明後日、卒業証書を貰って次のステップに進んで行く教え子たちに今何か伝えるとしたら、精密なself esteemを心がけて生きていきなさい、ということなのではないか、とも考えています。何故かといいますと、今年卒業する世代の子たちはとりわけ、自分の能力や価値に懐疑的だったからです。私の記憶によれば。

その結果として、自虐に走ってしまう。あるいは、社会や他人を怖れてしまう。安い手で上がってしまう。なにやっとんねんお前ら。もっと自信を持て。自分の成し遂げたものをちゃんと見てみろ。そういうことを散々言いました。でも駄目なんだな。通じない。

何故通じなかったのかを2年間くらい考えてきました。

もしかしたら「自信」という単語が駄目だったのではないか。というのが、最新の仮説です。

自信家。自信満々。自信過剰。どうも現代の日本語だと、自信という言葉はハッタリという意味にすり替わっているような気がします。ハッタリかませと言われたら、そりゃあ真面目な子は躊躇しちゃうか。思い返せば私だって22歳の時にはハッタリだけの人間が「自信満々」に見えていたし、ハッタリをかまさない人は地味に見えていた。今は逆っすよもちろん。ITクソ株のIPOで一財産作ってばっくれた炎上ブログ芸人の皆様などは、必死でハッタリを貼り続けているMr. and Ms. Peanutsにしか見えない。

そこで表現を変えてみることにしました。

自分の能力や実績を過不足なく見積もりなさい。そして、常に「現時点の見積もりよりちょっと上」の目標に挑戦して、その目標のestimated time of arrivalまでに自分の能力を必要なレベルまで上積みしておきなさい。そうしたらあなたの実力は着実に積み上がっていくでしょう。

このサイクル・・・・何か名前付けましょうか。SelfEsteem, Do, Enhance、略してSEDEとでも呼んでおきましょう。SEDEサイクルのキモは、常に精密に自分を見積もることです。アスリートが心拍計や出力計で自分の身体能力を計測しながらトレーニングプログラムを組むのと同じですね。一流アスリートなら計測機器の性能や精度には当然こだわります。同様に、職業人もまたきちんと自己計測をしていくと良いですよ。自虐もハッタリも不要です。自分も周囲も疲れるだけなんで。

どうでしょうか。SEDEサイクルを回すための精密なself esteemの必要性と、自虐やハッタリの有害性。

今度こそわかってもらえるだろうか?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

卒業式当日は水上先生に捕まって現代文化学科の卒業生の前でのスピーチを振られたので

・案外世の中チョロいもんなので、気楽にいけ。

・本当にしんどい時は、ちょっと休憩しとけ。

・これは自分だけでは手に負えないなあと思ったら、気軽に相談を。

・自分に教わったことが無い人でも、なんか相談があれば何とかします。今までも何とかしてきたから。

というような話をしてきました。

シリアやイエメンやイラクのように国家が崩壊しているとこだと、全力でやらないと即死にますが、日本ならまだ当分は適当なら適当なりに居場所や仕事があるんだから、あまり深刻に考えないで良いよと。

そういうスピーチをして戻ろうとしたらさらに水上先生が追撃で「このバッグは何ですか?」と振るので、結果的に女子用ビジネスリュック試作品を、学科の皆さんの前でお渡しするというハプニング展開になりましたが、あれは全部、水上先生のせいだ。

就職浪人で1年間行方をくらましていた教え子には、謝恩会で「この1年でようやく、ゼミで先生が何を私に教えようとしていたかわかりました」と力説されました。

6年前の1年ゼミに居た子、5年前の1年ゼミに居た子、メッセージでだけ卒論のアドバイスをしてあげた子、退学したけど謝恩会に現れた劇団員(お前も無理するな)。色々な教え子たちと話が出来て、最後は2012年度2年ゼミのスリー・アミーゴスの一人が痛みと吐き気を訴えて救急車で搬送(酒ではなく、まあ石関係のアリガチなやつでした)というオチまで付きました。

来年はこっそり謝恩会にだけ顔だすかな。

・案外世の中チョロいもんなので、気楽にいけ。

・本当にしんどい時は、ちょっと休憩しとけ。

・これは自分だけでは手に負えないなあと思ったら、気軽に相談を。

・自分に教わったことが無い人でも、なんか相談があれば何とかします。今までも何とかしてきたから。

というような話をしてきました。

シリアやイエメンやイラクのように国家が崩壊しているとこだと、全力でやらないと即死にますが、日本ならまだ当分は適当なら適当なりに居場所や仕事があるんだから、あまり深刻に考えないで良いよと。

そういうスピーチをして戻ろうとしたらさらに水上先生が追撃で「このバッグは何ですか?」と振るので、結果的に女子用ビジネスリュック試作品を、学科の皆さんの前でお渡しするというハプニング展開になりましたが、あれは全部、水上先生のせいだ。

就職浪人で1年間行方をくらましていた教え子には、謝恩会で「この1年でようやく、ゼミで先生が何を私に教えようとしていたかわかりました」と力説されました。

6年前の1年ゼミに居た子、5年前の1年ゼミに居た子、メッセージでだけ卒論のアドバイスをしてあげた子、退学したけど謝恩会に現れた劇団員(お前も無理するな)。色々な教え子たちと話が出来て、最後は2012年度2年ゼミのスリー・アミーゴスの一人が痛みと吐き気を訴えて救急車で搬送(酒ではなく、まあ石関係のアリガチなやつでした)というオチまで付きました。

来年はこっそり謝恩会にだけ顔だすかな。