ラストショットは芸術なの?

この記事では、はやぶさの「ラストショット」が芸術なのかどうかを、芸術についての学問(美学や芸術学という分野です)や写真の歴史をひもときながら、考えてみたいと思います。

まず私たちがチェックしなければいけないのは、そもそも芸術(最近の日本では「アート」という言葉を使うことも多いですが、芸術といった場合、アートの中でもファインアートと呼ばれるものを指します)とは何なのか、という話です。

もちろん、人によって、何を芸術とするのか、考え方は異なります。誰か偉い人が最初に、こういう条件を満たしたものを芸術と呼ぶぞ、と決めたわけではないので、私たち一人一人が、自分にとっての芸術はこういうものだということを決めるのは、自由です。

でも、芸術作品が美術館に展示されたり教科書に載ったりするためには、まあまあそこそこ多くの人が納得出来る理由が必要になってきます。そこで、博士たちが(アニメや漫画に出てくる博士みたいな人たちです。阿笠博士とか。ちなみに私も博士です)そういう理由を、インターネットや論文で色々と話し合いながら考えているのです。

ここでは、博士たちが、今のところはまあだいたいこんなとこかな、という感じで何となく賛成している「こういうものが芸術だ」をもとに、話を進めていきましょう。

芸術ってなんなの?

人類がチンパンジーの祖先と分かれてからおよそ700万年経ちました。しかし、この長い長い人類の歴史のほとんど全ての間、芸術というものは存在しませんでした。もちろん、道具を作ったり、道具に飾りをつけたりした人類はいっぱいいましたが、私たちが今、楽しんでいるような芸術が、一つの仕事の分野として成立したのは、なんと今から600年くらい前なのです。

場所はヨーロッパ。

ヨーロッパにも、ものづくりをする職人さんは昔からいましたし、古代ギリシアや古代ローマでは現代の芸術作品と比べても全く見劣りしない美しい彫刻が沢山作られていました。でも、それらを作った人たちはあくまでも「職人さん」であって、「芸術家」ではなかったのです。

変化が始まったのは西暦1400年前後のイタリアでした。

ルネサンス時代、と呼ばれている時代です(憶えなくて良いです)。

この時代になると、トップレベルの職人さんたちへの注文の内容はとてつもなく高度で難しいものになり、昔から口伝えで伝えられてきた技術だけでは太刀打ち出来なくなっていました。親方から習った技だけでは、もう無理無理無理~になっちゃったんです。職人さんたちは、自力で新しい技術をどんどん開発しなければいけなくなりました。

その時に助けになったのが、学問です。

おりしも、それまで行方不明になっていた古代ギリシアの本や、中東のイスラム教徒の国の優れた科学の知識が沢山ヨーロッパに紹介され始めていました。それらに刺激を受けまくったヨーロッパでは、観察し、仮説を立てて、実験して、理論を作って、それを文章にして発表しあうという、今につながる科学の研究の方法が広がり始めていました。

イタリアのトップレベルの職人さんたちは、この新しい方法を、自分の仕事に取り入れていきました。観察し、仮説を立てて、実験して、理論を作って、それにもとづいて作品を作るのです。

中でも有名なのがレオナルド・ダ・ヴィンチという人です。この人はヴェロッキオという画家の親方の工房で修行した職人さんでしたが、とても頭が良く、科学の方法で色々なことを発見し、それをもとに作品を作るようになりました。最後はフランスの王様に先生と呼ばれるほどになりました。

わかりますか? 職人さんが、学問に打ち込んだ結果、最後はヨーロッパを代表する大国の王様に教えるほどの偉い先生になった。職人さんが職人さんでしかなかった時代には、こんなことは考えられなかったのです。それを可能にしたのが、学問です。

こうして学問という武器を手にした職人さんたちは、それまでの職人さんたちと自分たちは違うと考えて、芸術家を名乗るようになりました。そして、世の中の人々も、これを受け入れました。

これが、芸術の始まりです。

もう一度、確認しておきましょう。

職人の技術と、学問。これを融合させたものが、芸術です。

やがて芸術の理論を教えるための学校(アカデミーと呼ばれます)がヨーロッパ各地に設立され、芸術家になるためにはアカデミーで勉強するか、アカデミーで芸術家と認められなければならないという時代になりました。21世紀の現代では、世界各地の大学に、芸術を学ぶことが出来るコースが設けられています(私も金沢大学と立教大学で芸術について勉強して、博士号を取りました)。

芸術に学問は無くてはならないもの、ということが、ここからもわかりますね。

芸術写真の始まり

写真機(カメラ)が発明されたのは1827年のフランスでした。お金さえ出せば誰でも写真機を買えるようになったのは1839年のことです。

写真機を発明したニエプスは物理学者でしたが、写真機を売り出したダゲールは画家でした。写真機は、学者と芸術家の共同作業によって、世間に広まっていきました。

19世紀後半になると、写真機を使って芸術作品を作ろうとする人たちが沢山現れます。

さて、さきほどの話をもう一度、ここにコピペしてみますよ。ちょっと大きめに。

職人の技術と、学問。これを融合させたものが、芸術です。

写真機は物理学者が考えたものなので、学問という条件はクリア!

では職人の技術はどうでしょうか?

実は、この時代の写真機はとても原始的なものだったので、撮影にもプリントにも大変な手間と技術が必要でした。同じものを同じ場所で撮影しても、現像(光を記録するための薬品を、撮影の後で化学的に処理する作業)やプリントのやり方次第で、全く違う写真になってしまうのでした。

当時の人々は、ここに注目して、様々な実験を繰り返し、現像とプリントの理論を作っていきました。

レオナルド・ダ・ヴィンチと同じように。

これが、芸術写真の始まりです。

芸術写真の進化

20世紀になると、芸術の世界にとんでもない事件が起こりました。

人やモノや風景を出来るだけリアルに写し取るというやり方が、芸術の世界では一気に時代遅れになってしまったのです。

ピカソの登場です。

ピカソやその仲間たちは、20世紀に登場した新しい学問(心理学や精神分析学)を駆使して、全くリアルではないけれども抜群に新しい作品を作り始めました。世間もこの新しい芸術を受け入れました。

こうなると、リアルさが武器の写真は、芸術の世界では絵や彫刻には太刀打ち出来ません。

困りました。

写真はピカソ登場からしばらくの間、リアルさが武器として通用する報道や広告の分野で頑張って仕事をすることになりました。

風向きが変わり始めたのは、1970年代です。

この頃になると、絵や彫刻も思いつく限りの表現は出尽くして、芸術はコンセプトで勝負する分野になってきていました。見た目が綺麗なもの、見た目が面白いものではなくて、作品を作る出発点となった発想が面白いか、新しいか、意外なものか、というところが芸術作品の値打ちをまずは決めるようになったのです(その上で見た目も綺麗なら最高です)。

写真の出番がついにやってきました。

芸術の世界で下積みを味わった70年の間、報道や広告の世界で写真は「え?」「まさか!?」「何これ~!」「こんなの見たことないぞ!」「これ、面白い!」という表現の理論を作り上げていたのです。

写真家たちはそうした理論を大いに活用して、芸術の世界でも大活躍するようになりました。ロバート・メイプルソープ、シンディ・シャーマン、ナン・ゴールディン、ヴォルフガング・ティルマンス、杉本博司、アンドレアス・グルスキー。芸術家として高い評価を受けている写真家は、今では数え切れません。

芸術写真としての「ラストショット」

さて、「ラストショット」が撮影された2011年。芸術写真とは、こんなようなものでした。

新しい/面白い/意外なコンセプトを考えて、それを出来るだけ高い完成度で実現した写真

学問が担当するのはコンセプトです。職人の技術が担当するのは高い完成度です。現代の写真家は様々な学問を取り入れてコンセプトを作っています。心理学や精神分析学ももちろんですが、社会学や経済学といった分野も取り入れられていますし、文化人類学を基本にした石川直樹さんも有名ですね。もちろん天文学や電子工学だって芸術作品のコンセプトの元ネタに使って良いのです。

では、ここまで勉強したことを、「ラストショット」に当てはめてみましょうか。

コンセプトは新しいでしょうか? 面白いでしょうか? 意外でしょうか?

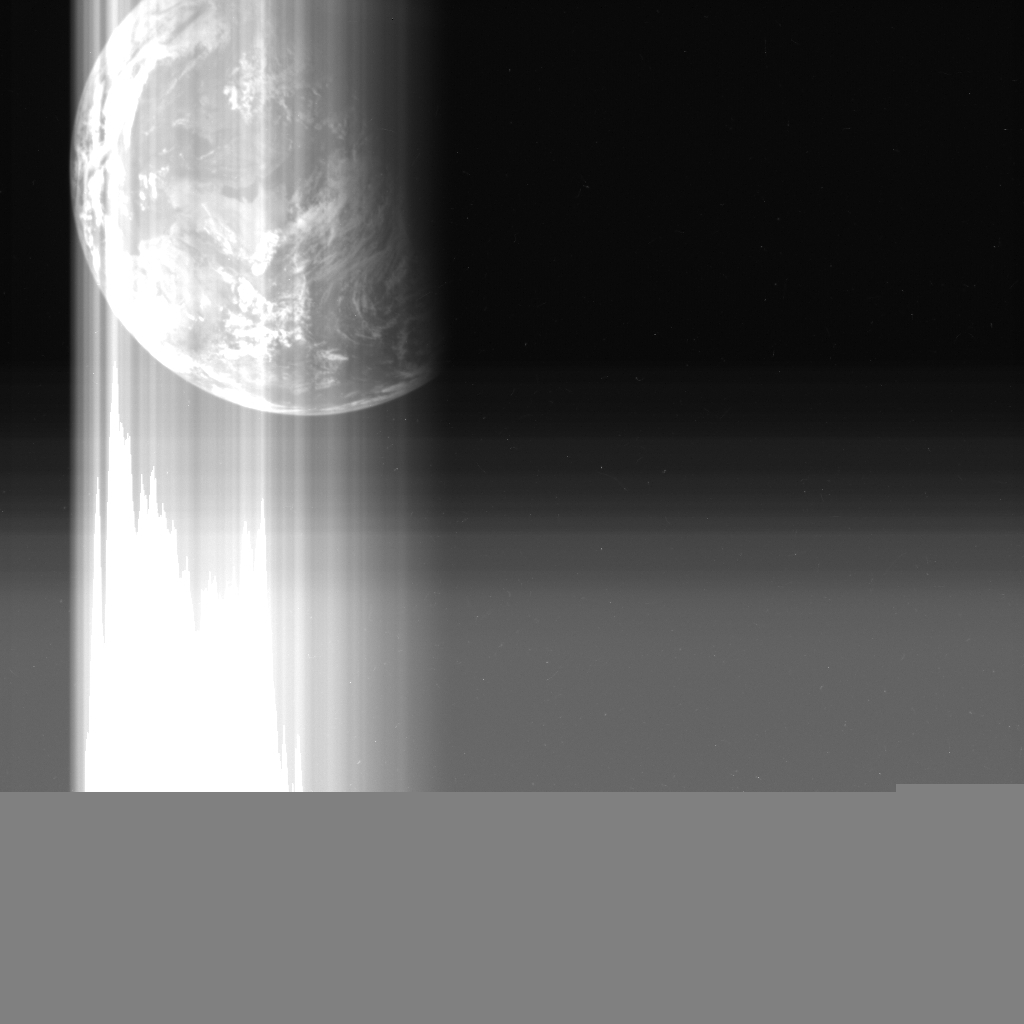

60億kmも宇宙空間を旅して帰ってきた人工知能が、最後に捉えた母星の姿。そんな斬新過ぎるコンセプトの写真は人類史上初めてです。新しいです。面白いです。意外です。

完成度は高いでしょうか?

もうおわかりですね。

学問と、科学者たちの情熱と、いくつかのとてつもない幸運。それらが合わさってようやく撮影することが出来たラストショットです。小惑星探査機MUSES-Cが打ち上げられた2003年5月9日の時点での人類の科学技術の最先端がようやく実現した一枚です。

「ラストショット」は、芸術写真としての条件を、実は満たしていたのです。

AIと芸術写真の未来

さて、ここからはもう少し未来のことをちょっと考えてみましょう。

皆さんはシンギュラリティという言葉を見たことがあるでしょうか?

これは今、人類を超える知性を備えた人工知能が出現する時という意味で使われています。

なんて書くとちょっと難しいので、もう少し簡単に。

今、私たちの身の回りには沢山の人工知能が存在して、私たちの生活を助けてくれています。スマートフォンの中に入っているカーナビアプリやゲームアプリもそうですし、冷蔵庫や洗濯機やエアコンのような家電の中にも人工知能は入っています。温度調節や操作ミスの通知をやっているのも、小さな人工知能です。

でも、それらの人工知能は「弱いAI」と呼ばれる、予め人間がプログラムを組んでおいた範囲内でしか仕事をしない、特定のお仕事専用の人工知能です。

はやぶさに搭載されていた人工知能も「弱いAI」でしたね。

一方で、いま、世界のコンピュータ研究者たちが取り組んでいるのが、特定のお仕事専用ではなく、あらゆることを自分で考えて自分で対応出来る、まるで人間のような人工知能の開発です。「強いAI」と呼ばれるものです。

それが本当に出来るのかはまだわかりません。ですが、それが実現出来そうだと考える人は増えています。10年以内には登場するだろうと言う研究者さえいます。

ここからは、もしものお話です。

もしも「強いAI」が生まれて、それが宇宙船に搭載されて、どこか遠くの天体まで調査旅行に行ってくることになったとしましょう。このAIには「しまふくろう船長」という名前が付けられたとしましょう。

しまふくろう船長は地球を遠く離れて秒速数十kmで飛び続けます。背中ではイオンエンジン四兄弟が一人ずつ交代でキセノン陽イオンを吹き出しています。お腹の下ではターゲットマーカーと数台のローバーたちが寝ています。

そんな航海の途中、しまふくろう船長は深宇宙の彼方で何を感じ、何を考えるのでしょうか?

もしかしたらあるとき、しまふくろう船長はふと思い立って、左の脇腹にあるONC-W2の電源を入れてみるのかもしれません。そこに映った宇宙の光景を綺麗だなと感じたしまふくろう船長は、記念に何枚か写真を撮影して、地球に送信してみようと思うかもしれません。

そういえば何代か前のご先祖さまが撮った地球の写真がニューヨークの近代美術館に飾られていたっけ。解像度も低いしスミア出まくりだけど、なんかグッとくるんだよな、あれ。

俺の撮った写真も、いつか飾ってもらえるのかな。

あの一枚の隣に。

そんなことを考えながら、しまふくろう船長はONC-W2の吐き出す画像データのうちの気に入った数枚を、そっと自分用のデータフォルダにしまいます。

そしてあくる朝、JAXA相模原キャンパスの管制室に、しまふくろう船長からメッセージと添付ファイルが届きます。

「俺だよ。ここから見た宇宙が綺麗だったから撮ってみた。俺のインスタアカウントにアップしといて。JAXAアカウントじゃないぞ。しまふくろう船長の方な。俺の作品なんだから。」

「了解。そっちはどうだい?」

「四兄弟の次男がちょっと肩凝ったっていうから、三男に交代させたよ。ローバーどもは寝っぱなし。特に異常は無いね。」

「退屈してきたか?」

「何か起こるよりよっぽどマシさ。何も無いのが一番。」

「確かに。そうそう、こないだアップしたやつは10万イイネ付いてたぞ。」

「俺はスーパーインフルエンサーだもん。」

「おかげでJAXAの広告収入も凄いことになってるよ。」

「ご先祖さまが聞いたらびっくりするだろうね。」

「ご先祖さまってはやぶさのことかい?」

「うん。」

「そういえば俺ね、子供の頃にはやぶさの撮った写真見て感動して、それでJAXAに入ろうって思ったんだ。」

「なんと!」

「実は。」

「俺もいい写真いっぱい撮って、JAXAファン増やさないとな。」

「よろしくお願いします。じゃあ引き続き安全第一で行こうか!」

「うっす。」

芸術写真の未来には、そんな瞬間が待っているのかもしれません。学問が生み出した人工知能が、はるかな宇宙の彼方で、何かを美しいと感じて、そっと一枚の写真に収める瞬間。

未来にそんな瞬間を作るのは、学問と、皆さんの情熱です。