目次

- 文化庁メディア芸術祭関連の事実誤認訂正

- ピックアップアーティスト File 12 黄心健 Hsin-Chien HUANG

- おすすめ海外公募2022Dec – 2023 Feb

文化庁メディア芸術祭の終了を惜しむ声が今も鳴り止まないのですが。

こちらは草原真知子さんの書いた文章

草原さんのリサーチマップはこちら。早稲田の先生ですね。メディアアートが専門とのこと。アルスエレクトロニカなどに関わってきた国内的大御所ですね。

さて草原さんの文章。幾つか興味深い箇所があります。たとえばここ。

「これについて、公募展であること、国際展であることの意義を述べて1時間半にわたって激論し、中止ではなくアップデートというかたちで対応すべきだと論じたが、文化庁はすでに大筋で方針を固めているという印象を受けた。」

どういうアプデをご提案されたのかは、この記事からはよくわからないですね。

国際基準のmedia artのopen competitionにするなら悪くない気もしますが、この文章そのものが雄弁に語ってしまっているように、日本の政府の省庁である文化庁の役人の意向が強く裏で働くということ自体、fine artのcompetitionやawardとしては良くないと私は考えています。

先日騒ぎになった東京都人権プラザと飯山由貴のバトルのように、官公庁の意向が強く反映されるところでは多かれ少なかれ「これは内容的にちょっと政治的過ぎてご遠慮を」というのが出てきてしまう。また逆に省庁の担当者と懇意になればコンペの結果を合法的にいじくることもできてしまう。合法的にってどういう意味かって? よくあるやつですよ。官僚の意を口に出さなくても汲み取れる人を審査員に並べておけば、あるいはある種の人脈に連なる人を審査員に並べておけば、ね。

だから私は一貫して、国直営の官展はダメだと申しておるわけです。受賞者の値打ちが下がるから。言ってる意味わからないって? わかれよそれくらい。なんでフランスや日本の官展が廃止されたか。官展受賞者の値打ちが下がったからじゃないですか。

だから、やるんならせめて、国立新美術館か国立国際美術館主催でやるべきですね。

あとは、前々から指摘しているようにライゾマティクスとピタゴラスイッチの亜流みたいなのやニコ動みたいなのを勝たせるのは止めましょう。あれはデジタルクラフト。作り込みとか確かに凄くて凄くて凄いけどデジタル工芸です。media artとしてはそんな大したもんじゃないです今の時点では。

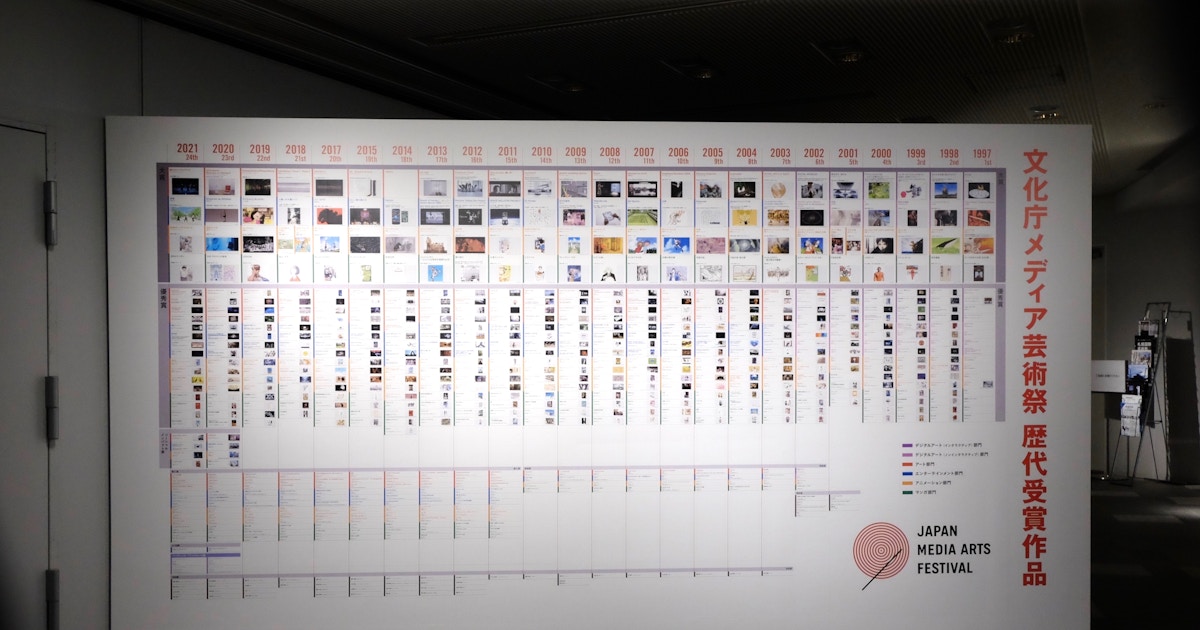

これを見ると私が言いたいことがわかっていただけるのではないかと。国内作家と海外作家のアプローチの違い。国内作家は感覚、フィーリング重視で「イイ感じ」のものを作る。このフィーリングを伝えたい、みたいな。

海外作家は理屈が最初にあって、ザワツカせるものを作る。ざわつく理屈を可視化してみたよ、みたいな。作品としてはどちらもハイクオリティーですが、国内作家は応用芸術で海外作家は純粋芸術なんです。ニホンゴの「メディア芸術」なら前者が高く評価されますが、media artでは後者が高く評価される。

外国のmedia artのコンペで勝った作品を色々と見ていても、ライゾマティクスとピタゴラスイッチとニコ動の「作ってみた動画」の系統のものなんか私は記憶に無いですよ。

草原さんが何度も強調する、海外の一流作家・作品に国内で触れられるのがメディア芸術祭のメリットだったとすると、なんで海外で勝てるmedia artではなくてライゾ・ピタゴラ・ニコ動みたいなデジタル工芸ばかり日本人作家は作り続けてきたのか(もちろん小泉明郎さんとか池田亮司さんとか本家ライゾなどの、海外で勝てる作家もいますが)。

一つの仮説として、「文化庁メディア芸術祭に限ってはそういうの(を出した日本人)が勝つから」というのを思いつきました。実際にどうかはわかりません。ただ、外国作家はそういうのを出してこないみたいですし、外国人の作品についてはまともなmedia artが入賞してますからね。なんかおかしい。なんでこれとこれとこれを同じ基準で審査してこういう結果になるのって思う。

それからこれね。

「この公募展がなくなればメディア・アーティストたちはアルス・エレクトロニカ(編集部注:オーストリア・リンツで開催されるメディア・アートの世界的祭典)に応募するしか行き場がないこと、美大の学生には卒業制作展という機会があるがメディア・アーティストには社会人が多く、彼らにとってメディア芸術祭がどれほど重要であるかを力説。」

これはダウトです。

media artで応募出来る大きな海外コンペはたぶん月1でOpen Callが出てます。今年だったら1月のウェールズのArtes Mundi(前回は小泉明郎さんのmedia artが勝ちましたよね)、3月には台湾の桃園市立美術館の大きなOpen Callがありました。6月にはアメリカ最大の公募展Artprize。あそこは今年からDigital Art部門ができてますね。7月は韓国のソウルにあるmedia art専門の美術館Art Center Nabiの公募があってイギリスのつよつよ作家が勝ちました。7月はUKのDazedも動画コンペをやってましたね審査員にプレシャス・オコヨモンが入ってたやつです。8月アタマにはFAENA ART PRIZEの締め切りがありましたね。9月にはコペンハーゲンのYET IT MOVES!のコンペがあった。12月以降もひっきりなしにありますよ。media artistが応募出来るコンペ。勝てば渡航費や制作費も出るやつ。

はい。いくらでもあります。い く ら で も あ る の。

日本語で出せて日本の「メディア芸術」基準で審査してもらえるものはありませんけどね。

「メディア・アート黎明期から25年、メディア芸術祭が果たしてきた役割は大きかった。とくに公募展として国内外に広く開かれ、実績のあるプロも若手も同様に評価するところにメディア芸術祭の大きな意義があった」

いや、CompetitionのOpen Callなら「実績のあるプロも若手も同様に評価」は普通じゃないですか。どこでも。International Open Callなら。レジデンシーやグラントだと「推薦状2通」とか「最低限これくらいの活動歴がある人じゃないとご無理ですよ」というアナウンスもあったりしますけどね。

「今回の発表やそのもとになっている方針に満ちているドメスティックな匂いは「マンガやアニメでは日本が優位に立っている」という認識から来ているのかもしれないが、それがメディア・アートには当てはまらないことは、情報メディアの国際的な広がりと影響力を考えれば自明だろう。」

私は逆に文化庁メディア芸術祭がドメスティックな臭い強くなりすぎたんで廃止になったんじゃないかと思います。あれ勝ってそこで上がりの人、結構いますよね? 更にその先、世界のライバルとホームタウンディシジョン無しの、あるいはアウェーの試合会場で戦い続けるのではない人。

じゃあどうしたら良いのか?

続きはこちら