小説で新しい町を出す時に私がやる手順

1) 水系の設定

2) 標高の設定

3) 歴史の設定

4) 産業構造の設定

一番最初に来るのは水系で、この町はどこから水を引いているのか、水運でどこと繋がっているのかを考えます。

だからクスコの水系はどこなんだとかいうことを突然調べたりしているんですが(ウルバンバ川→ウカヤリ川→アマゾン川。クスコはウルバンバ川の支流の一つが流れているけれど、これがクスコの東にあるウアルカパイの町の北で90度曲がってウルバンバ川に入るから混乱する)、今日はイタリアのシエナとミラノを調べました。

シエナはまだわかりやすかった。オンブローネ川の支流のアルビア川水系。わかりやすいとはいっても、ちょっと引いた地形図だとどこに川があるのかわからないくらいに小さな川で、ライバルのフィレンツェに負けたのも納得です。

シエナとオンブローネ川

フィレンツェはアルノ川でピサや地中海と直結されてますから。

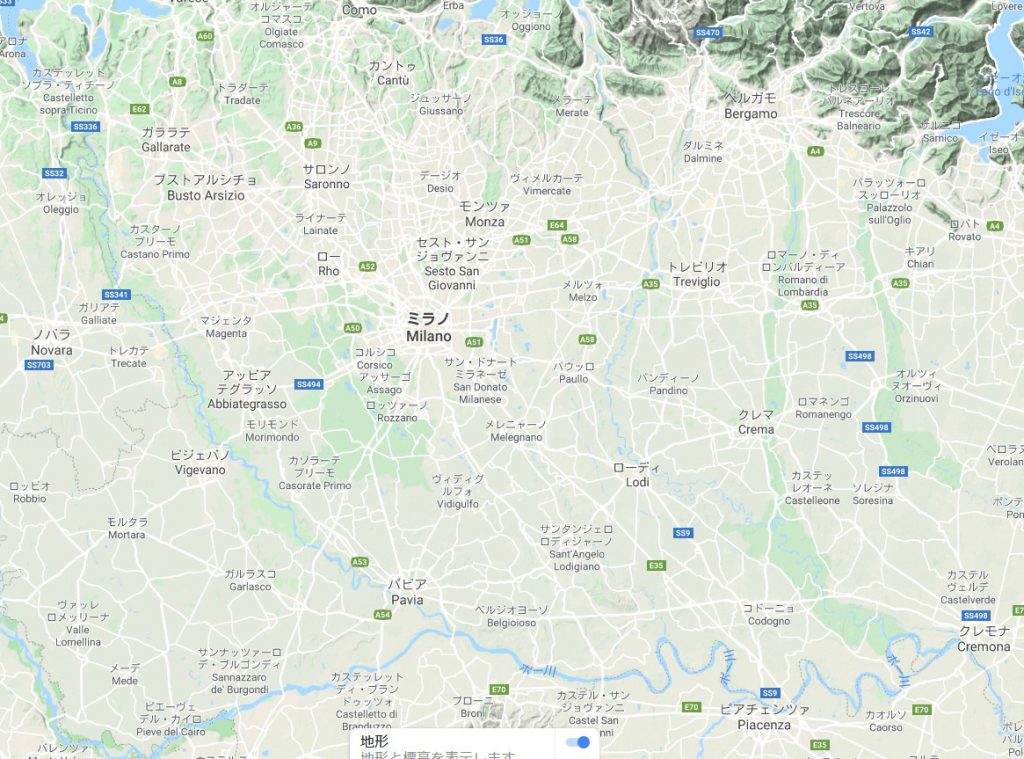

で、ミラノ。

ミラノ周辺

なんだこれ? ポー川水系なのはわかるけど、えれえ離れてるなあ。なんだこれ???? ポー川から30kmくらい離れてるぞ。どっから水引いてたんだ??

と思ってよく調べたら、北のモンツァあたりから小さな川が何本かミラノの中心部めがけて流れてきているのと、あれ、これは立体交差で水を通してるぞ?

で、よーく調べたら、昔はミラノは市内に運河をいっぱい引いていたんだそうです。

これまで私が作った架空の都市のうち、森きいこの『天籟日記』で出した天籟とクリークヴァルトはどちらも大きな川から離れていましたが(だから大きく発展しないまま近代を迎えたという設定)、自分の小説で出したゼルワ、ブレル、レナ、マレブ、チェレク、キュシェル、ラファル、イグリム、トゥーバ。どれも必ず水運が町の発展の土台となっていました。

実在の歴史的大都市を見ても、水運が使えないところで大きな権力を持つ都市ってほとんど無いんですよね。巨大都市を支える物流が成り立たないので。ロンドン、パリ、マドリード、バルセロナ、セビリア、ヴェネチア、ローマ、カイロ、イスタンブール、江戸。どこも川があります。

だから、え、ミラノ? と思ったんですが、平野の中に運河網を作ってなんとかしていた。ミラノ中心部が海抜120mで、西にあるポー川支流のティチノ川の河床が80m。高低差40m。北に行くとすぐに海抜200mを越えるので、そっちから流れてきた小川を使ってから自然流下でポー川に落とす感じですかね。

面白いな。この構造、次に『西の天蓋』で出すカリュベス市で使おうっと。

(地図は全てgoogleマップより引用)

- フィクション世界の設定作り、承ります。学部では西洋史専攻、博士号は社会学、論文多数、ポリネシアやミクロネシア関連の訳書・論文もあり、大学での教歴豊富、英語文献も全然平気という圧倒的リサーチ能力です。

- 武器や陣形や兵站といった戦争関係だけでなく、法律、経済、宗教、学術、社会制度、言語、農業技術、工業技術などなど、大抵の領域は設定作りに対応できます。

- 監修実績として東北新社様制作のスペイン映画「アラトリステ」の字幕およびパンフ解説あり。NovelJam2019では編集者としてグランプリ獲得。

- お問い合わせはお気軽に akiwokuma@gmail.com まで!