以下の賞を獲得できました。

ありがとうございました。

TEAM KOSMOS グランプリ

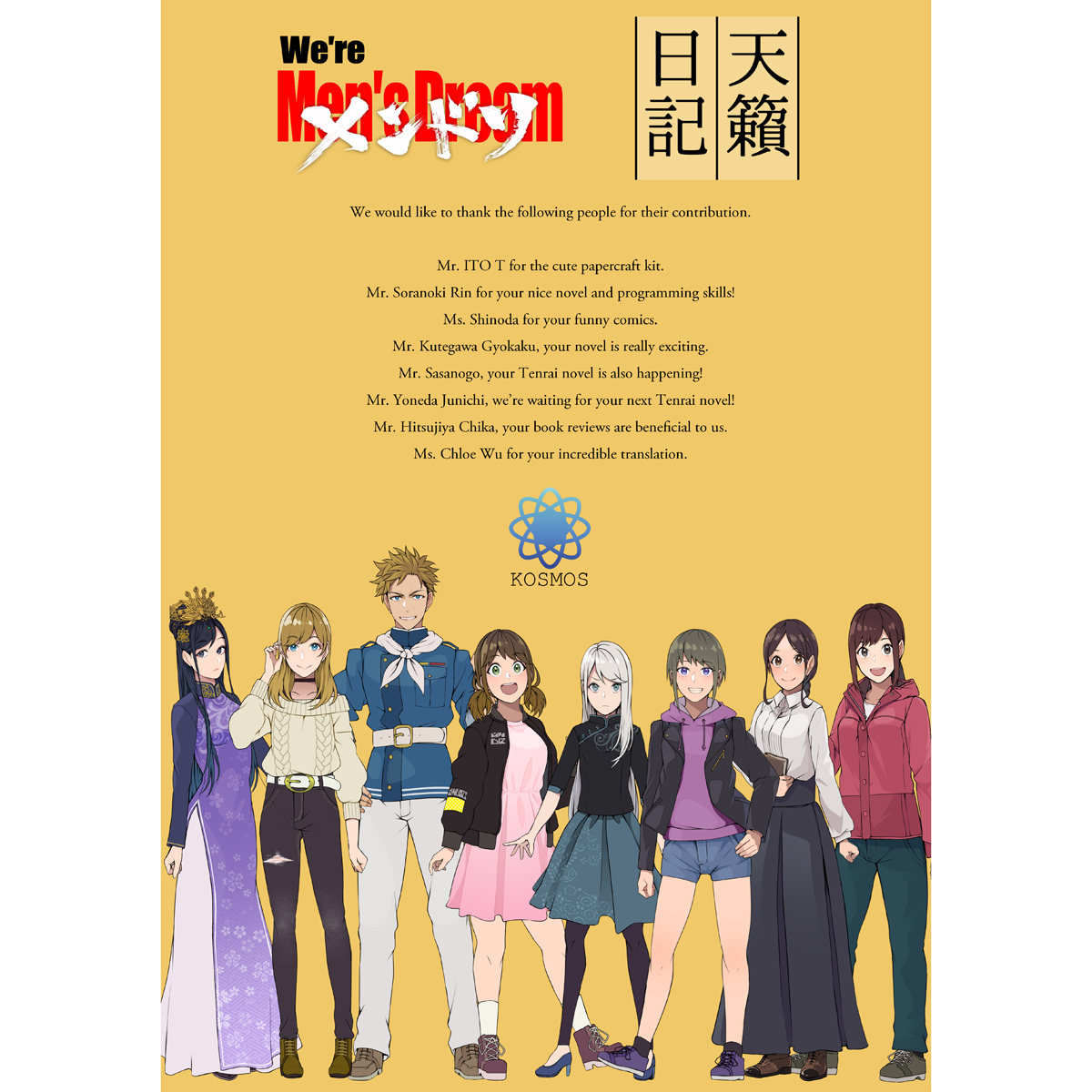

澤俊之「we’re Men’s dream」内藤みか賞

こばじ グッドデザイナー賞

さて、振り返りです。

伝統的な商品としての小説を作ることの専門家ではない人々が沢山参加していたことが今回の NovelJam の良さだったような気がします。

昨日は二次会で杉浦さんや森田さんやふくださんと色々な話をして、小説というメディアの多義性と可能性を、更に強く感じました。

(加藤さんは怖い人、という声がいっぱいありましたが、今回はヒールキャラMAXでいっただけだからね。本当は怖くないよ!)

伝統的な小説のパッケージのなかであれこれやるよりも、マルチメディア展開のなかの一部としての可能性を追求していくことに、私は面白さを感じます。

「一冊の紙の本」のなかで完成されていないといけない、そういう思想もあって良いですが、美学史的に見るとそういう思想は19世紀くらいに生まれて20世紀の終わりくらいには乗り越えられていた、別の言い方をすれば、その先に進んだ段階のものが当たり前に生まれて受け入れられてきたという事実からは、逃げられません。

例えば今の時代なら、設定まわりは全部Webで展開するのだってアリだし、設定をクラウドやユーザーイノベーションやオープンイノベーションで作るのもあり。

それでついてこられない古いタイプの読者はどうするのか?

ついて来なくて良い。

永野護がファイブスター物語でやった、古い読者はついてこなくて良いというあのデザイン刷新。あれだってやりきってしまったら受け入れられた。やりたいことはなんでもやって良いのです。古い伝統に拘る必要は、今を生きる我々には皆無です。古い伝統に拘った方が利益額が大きくなるなら別ですが、そうじゃないですよね? もはや。

ある小説をコンテンツグループの一部である課金ゾーンと位置づけて、コンテンツグループ全体の中でのキーストーンの役割を担わせる。そこで一番大事なのは、コンパクトにまとまった完成度よりも、熱量と勢い。そこから多くの派生コンテンツを生み出していくために最も大事なのはそれ。20世紀末に大ヒットした「新世紀エヴァンゲリオン」なんて最初のTVシリーズは未完成のまま終わったし、細かいところの設定の粗なんかいくらでもあったではないですか。

そういう考えでやっていたので、審査員系の各賞については一切考慮せずにやりました。結局のところ「審査員個人の好き嫌いの足し算引き算」なので。ラインナップを見ても伝統的な純文学かスリップストリーム小説でなければこっちは取れないと分析していました。

さて、KOSMOSが、クリエイティブもマーケティングもマネジメントも全てひっくるめての評価であるグランプリ部門で圧勝出来た。

これは、上位文化として現代に続いている近代小説の美学に(あるいはスリップストリーム小説としてのSFやファンタジーの美学に)、ポストモダンの萌えキャラ大衆文化の美学で挑んで勝ったということです。実は私は萌えキャラもキャラクター文学もほとんど(いや、全く)普段は嗜まないのですが、これまでのNovelJamの美学的伝統を分析した上で、これを拡張することが出来るのはどんな戦略か、というところから考えてやっておりました。

NovelJam、また開催されるみたいですが、その歴史の中に、この勝利を残せたことは誇りに思います。

みんなのアイドル、森きいこ! 「天籟日記」、全作品中で売り上げトップだったそうです。 しょっちゅう主語は書き忘れるし、ベクトルの計算も出来ないですが、そんなことはどうでも良いのです。凄い小説、エグる小説を書く人ではないですが、彼女の小説には愛がある。それが大事なんです。「天籟日記」本編は、暗闇の中で光る小さな灯台のような小説だと思っています。周囲が光に満ち溢れているときには目立たない。でもそれらの光がどこかへ行ってしまった後でも、最後までそこに残って灯火を点し続けているような小説。

みんなのアイドル、澤俊之さん! 「we’re Men’s dream」はこれまでの澤さんの作風とはちょっと違う青春王道ジュブナイルキャラ小説ですが、こちらもまだまだ書き続けていって欲しい。

みんなのアイドル、こばじ! 一流のキャラクターイラストレーターになれる素質は充分あります。どうかご贔屓に。どんどん仕事を発注してあげてください。

最後に、表彰式や二次会で色々な人から、「加藤さん仕事は何やってるんですか」と聞かれたのですが、今回やったような「色々な分野の専門家を集めてチームを組んで、短期決戦のプロジェクトを請け負う」という傭兵隊長みたいな業務が多いです。例えば福祉施設のゼロイチの立ち上げとか、大手企業の内部の研究開発から出来た新素材を使った高速プロトタイピング&マーケティング調査とか、調剤薬局への接客用ロボット導入とか。社員研修用のゲームのデザインなんてのもやってます。

どんなビジネスでも本業の他に、ある時期だけこれをやりたいという臨時のタスクが発生しますが、それに社内の人材をマルチタスクで当ててしまうと、「本業」部門の社員からの不満が噴出しますし、本業ではないことに回された社員のストレスにもなります。上手くいかなくて当たり前の業務というだけでストレスだし、それをきちんと評価してもらえるかというと、そこもなかなか難しいので。つまり誰も得をしない。

しかし、臨時タスクなので専門人材を新たに雇っても、そのプロジェクトが終われば余剰人材になってしまいます。

そこで私のような傭兵隊長が、案件ごとに向いたフリーランスをスカウトしてきてチームを組んで、プロジェクトのマネジメントをするというわけです。プロジェクトが終わればチームは解散です。

だから、小説の編集は専門外でしたけれども、フリーランスでチームを組んで短期決戦のプロジェクトを遂行するという部分では筋金入りではありました。

次回以降の参考に、チームマネジメントの方針も書き残しておきます。

- カルチャーフィットを重視する。

- コミュニケーションの質と量に常に気を配り、チームの一体感を高いレベルで保つ。

- 権限を思い切って各人に渡し、対外的な責任だけまとめて引き受ける。

ほぼ、これらに尽きます。

カルチャーフィットを重視する、これは「気が合いそうな人を集めてチームを組む」ということ。

コミュニケーションの質と量。これはものすごく大事です。嘘をつかない、隠し事をしない、どんなことでも相談出来る心理的安全性の高い空間を作る、お互いをリスペクトし、褒め合う空気を作る。どれも教科書通りなんですが、教科書に書かれていることを実直に続けるのは結局は場数、経験に左右されますね。

権限移譲、つまり各自の判断でどんどん物事を進められるような形を作る。これも教科書通り。

全て、現代の組織マネジメントの教科書通りです。目新しいことは一切していません。

だから、最後にもう一度言いますけど、本当は私は怖くないですよ! 澤さんも森きいこも「加藤さん怖い」って言ってるけど、本当は怖くないんだから!

私が怖くなるのは、外部に対して、チームを守るときだけです。