ローズマリー・サトクリフを集中的に読むキャンペーン

『第九軍団のワシ』(The Eagle of the ninth)

読む順番おかしくね? とか言わない!

サトクリフのローマン・ブリテン大河シリーズの正伝1作目です。(外伝ではもっと前の時代の『ケルトの白い馬』があります)

彼女の「1066年以前」を描いたシリーズは、おっと、イギリス史ゼミ出身でないと何のことかわかりませんね。1066年はノルマン・コンケストです。ノルマンディー公ウィリアム2世がイングランドに侵攻してイングランド王位を確保した年です。サトクリフは学校で教わるイギリス史が1066年以前を殆ど扱わないことに不満を感じて、このシリーズを書いたそうです。

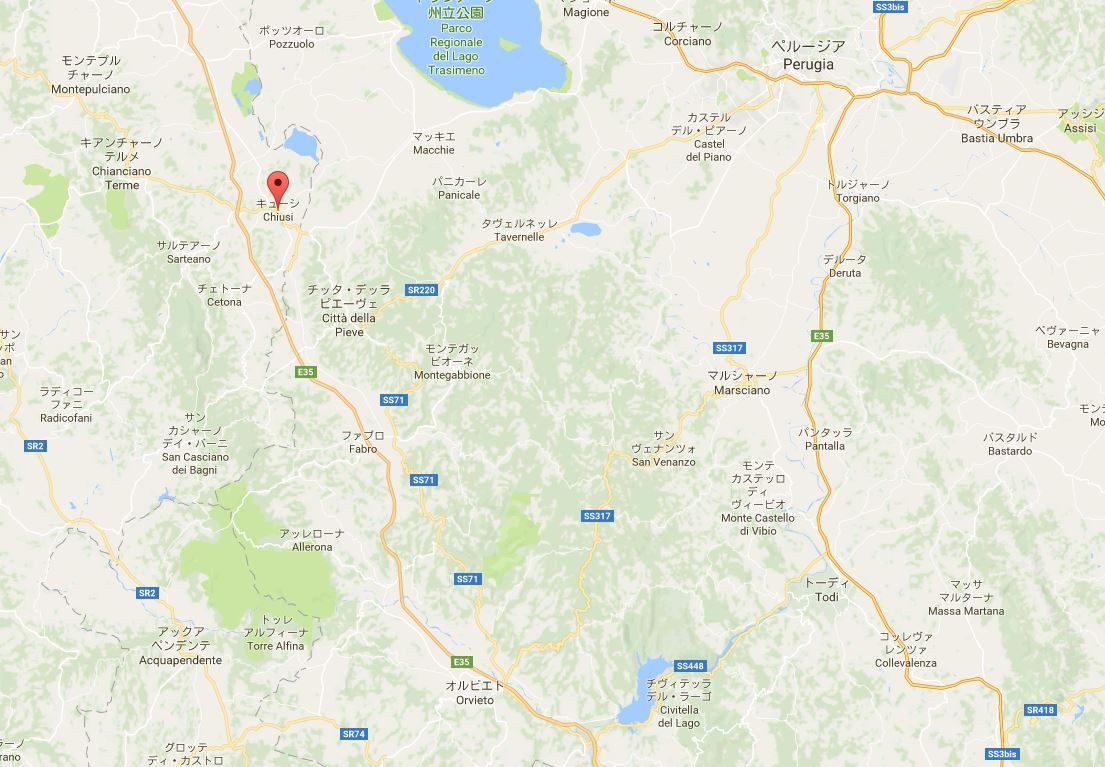

そのシリーズを通しての狂言回しとなるアクイラ(Aquila: 鷲)一族が初めて登場するのが本作です。元々は現在のイタリア、トスカーナ地方のキウージあたりの家だったという設定ですが、本作の主人公、マークス・フラビウス・アクイラの父親がローマ軍人としてブリタンニアに駐屯し、その弟もブリタンニアに移住し、かくしてアクイラ一族の嫡流はイタリアを離れてブリタンニアに移る。

(ここがキウージ。ペルージャとオルヴィエートとフィレンツェの間にあります)

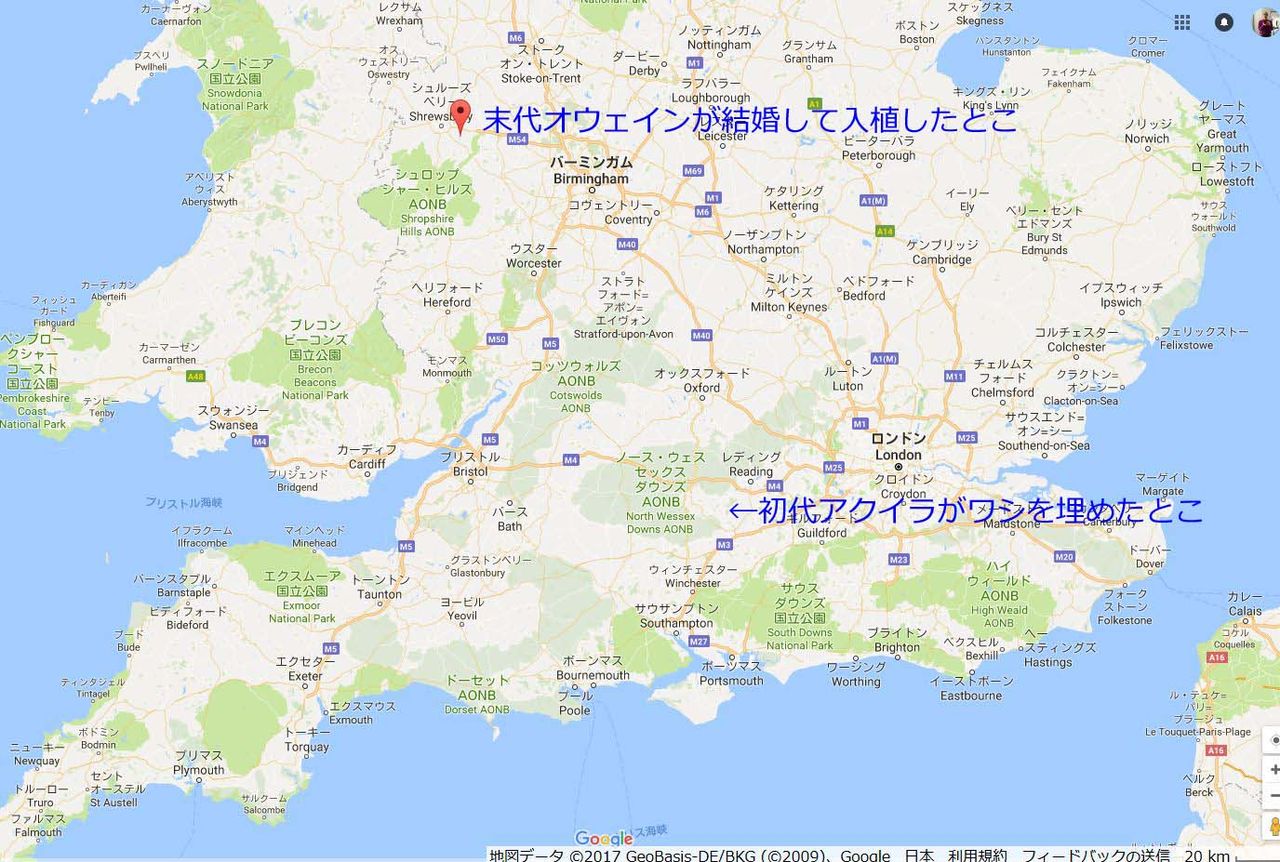

初代アクイラはブリタンニアの南部、今のエクセターでローマの百人隊長として軍務に就きますが、ほどなく先住民(ケルト人)との戦闘で負傷して退役。やることも無く腐っていたときに、たまたま闘技場で敗北した剣闘士を奴隷として買い受け、そこから偶然が重なって現在のスコットランドへの冒険行へと赴くのです。目的は、父が所属したローマ第9軍団がかつて掲げていたワシの彫像を先住民から回収するため。

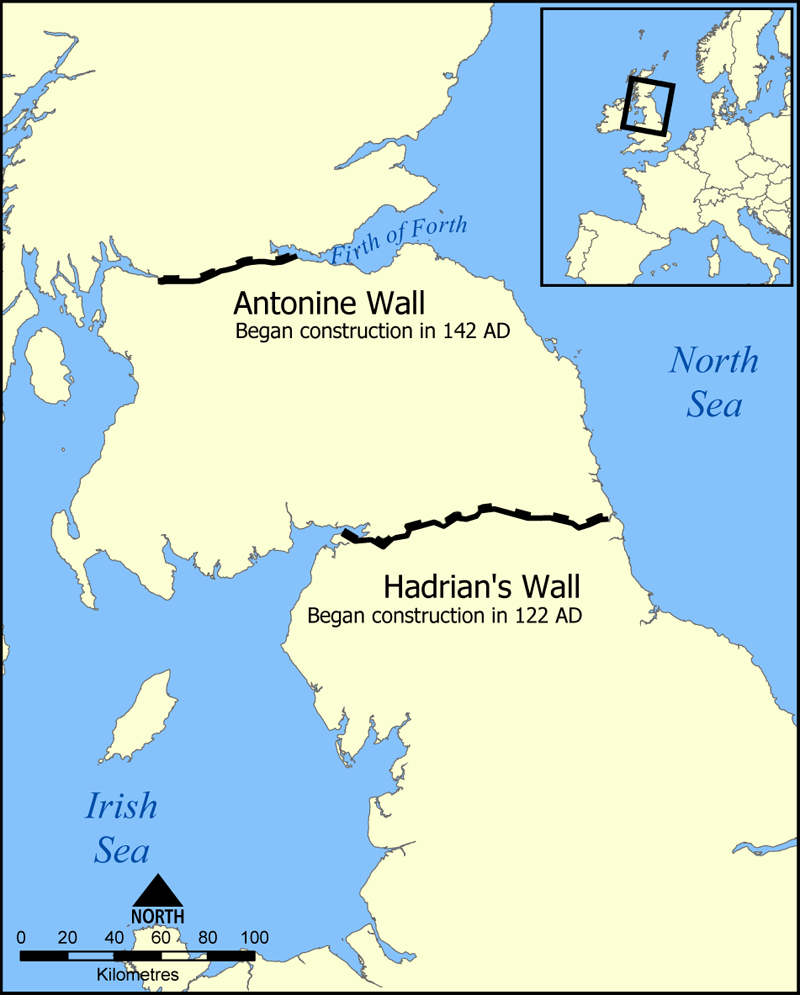

彼は今のレディングの近くから解放奴隷エスカとともに北に向かい、ハドリアヌスの城壁を越えたところでトスカーナから持ってきたオリーブの木彫を祭壇で焼いて神に捧げます。

実は本作は映画にもなっていて、そちらではローマのワシを回収した主人公が先住民に捕まりそうになったところで、同行した奴隷を解放し、その奴隷が第9軍団の残党を呼んで来るというプロットなのですが、原作ではそんな劇的なことは起こりません。ハドリアヌスの長城の更に先、アントニヌスの長城を越えたローモンド湖の更に北にある先住民の祭祀場からワシを盗み出した主人公とエスカは、必死の逃避行を続けて命からがらローマの勢力圏内に逃げ込むのです。

プロットだけ見ると、なにやらリバース指輪物語みたいです。

が、私は指輪物語よりこっちの方が重層的なお話で面白いと思います。初代アクイラとその父の関係性、ローマ文明とケルト文化の対比、市民と奴隷の対比。

本作は20世紀後半に第一級の教養人によって書かれた作品なので、先住民を単純に野蛮人として描写するような体裁にはなっていません。ローマとケルトの違いは、あくまでもローマ人アクイラの目を通しての描写なのでケルトを蛮族とは呼んでいますが、その文化無くしてはアクイラは冒険行を全く進められなかったという作りになっていますし、この後の全ての作品でキーアイテムとなる一族の象徴、イルカの指輪は、なんと、アクイラの父を討ち取ったケルトの長老が後にアクイラに返却するのですよ。

指輪物語では「一の指輪」は掴んだ者を漏れなく不幸にする恐怖のアイテムです。しかしサトクリフの連作では、初代アクイラからおよそ450年後の子孫、オウェインまで継承され、そして初代アクイラがローマ市民として身につけていた指輪は、6世紀末の『夜明けの風』のオウェインにおいてはブリトン人の恋人たちが11年の時を経て出会うためのマジックアイテム。10世紀アタマくらいのアイリッシュ海周辺を舞台にした『剣の歌』(Sword Song, 1997)ではアングルシー島の東あたりに住んでいる少女アンガラドが所持していました。

やー、絶対これイルカの方が良い指輪だわ。

そしてもう一つ、注意したいのは、アクイラ家は最初はトスカーナから来たローマ人だったのが、初代がいきなりケルト人の女性を最後に奥さんにして、そっから270年後の『ともしびをかかげて』のアクイラ、『落日の剣』のフラビアンでは完全にもうケルト系ブリトン人の家系になり。

確認しときますが、初代やそのオヤジはケルト人を征服するためにイタリアから来た人たちっすよ。

最後の主人公オウェインは、ケルト系ブリトン人としてサクソン人とともに戦い、初代カンタベリー大司教となるアウグスティヌスがブリテンに到着したところを見届けて恋人のもとに帰ります。

侵略者だったはずの家が、途中から侵略者と戦う家になり、最後は侵略者と手打ちして、キリスト教の到来によって平和がもたらされる。

良く出来てるなあ。

これホントに児童文学なの? と先ほど妻に聞かれて、いやあ・・・考証の深さもプロットの複雑さも超弩級だねと。

1959年のイギリスというと、北アイルランド紛争もあったし、旧植民地からの移民問題も始まっていたでしょう。異民族の融和をいかに進めるかは切実な問題だったはずです。初代アクイラから末代オウェインまで、イルカの指輪を受け継ぐ男たちの苦闘は全て異民族といかに折り合いをつけるかでして、結局サトクリフの小説では、殺し合いと休戦を繰り返して民族が融和していくしかなかったでしょうとなっているんです。

ですが。