新井紀子の仕掛けた読解力ネタがどんどんキモい話になってきた。

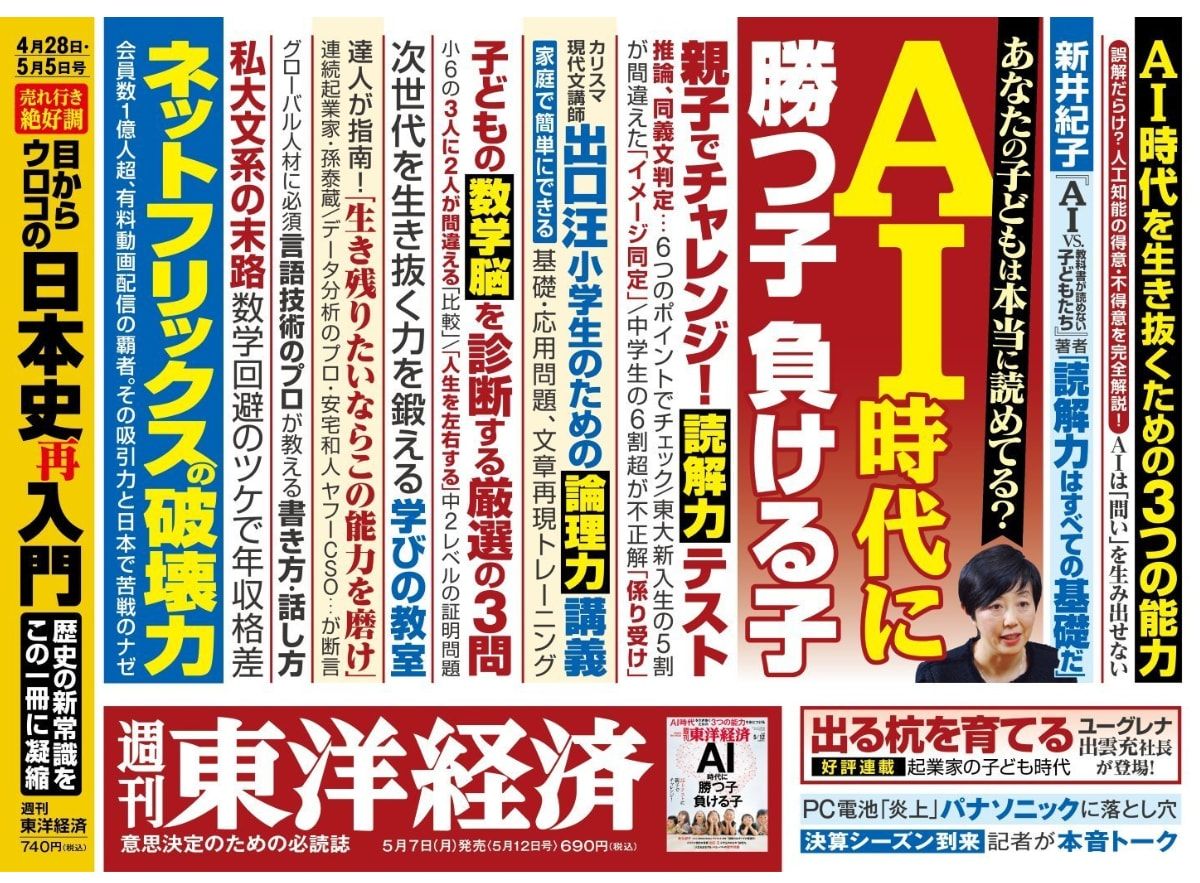

(週刊東洋経済ウェブサイトより)

AIを使いこなせる人というのは、AIとマンパワーの効果的な組み合わせ方を考えて実装出来る人のことだと思う。

AI普及社会とはいえAIを実際に設計して組織に組み込む仕事をする人はごく一部で、残りの人はAIを使って仕事をする人ということになる。

そのユーザーインターフェースを考え、メンテし、更には社会の変化に応じて新しいAIを作るというプロセスの中で優位に立てるのは、使う人をなるべく選ばないAIを作れる人であり組織。クソインターフェースのシステムは教育コストは嵩むし運用効率は下がるから。

前職の会社が導入していたこのグループウェアなんか、安いけどUIがぐちゃぐちゃで、この使い方に慣れるのが辛いって言って退職した年配女性さえいた始末。

つまり優秀なAIがある場所とは、その優秀なAIの力により、誰もが働ける場所となるのではないか。

新井紀子がドヤっているようなひっかけ満載の悪文をスパスパと解析して、適当に教えたらあとは勝手に自分で考えてなんでもやってくれるようなハイスペック人材なんて雇える組織はホント限られていて、この読解力テストで80%以上正答しない人を雇うくらいならAIにやらせます、なんてことは不可能。今後も。

例えばこないだ話題になったJR東京駅構内の自販機の商品補充。あれAIにやらせられるのか? 工場内で大型のロボティクスを据え付けて生産ラインのデザインするのとはわけが違う。売上額と利益率と人件費と設備投資費を計算したら、あそこにロボットは入れられない。人を雇うしかない。その人は性悪読解力パズルを読み解く必要は無く、むしろAIは例えば補充商品の数量や補充タイミング、ミルクランのルートの最適化などで商品補充をする人を支援するという形で実装されるだろうし、そのAIと補充スタッフのインターフェースはもちろんもちろん、根性極悪読解力パズル文みたいなものの真逆でなければいけない。誰でもひと目で間違いなく理解出来るI/O。

それが作れないSEであれば、一橋卒であろうが東工大卒であろうが無能。これまでの日本では十分に戦力化出来ていなかった多様な人材群の力を十分に引き出し、より多くの仕事をより効率的にこなすことが出来るようにする、そのためのAIなのだから。

そう考えると、個人がAIとの関わりにおいて勝つ、負けるという問題の立て方の妥当性がそもそも問われるべきではないか。

より高い生得的能力、より高額の教育費の投資を受けられる恵まれた生育環境で生まれた者であればあるほど、より多くの同胞の力を発揮させるシステム作りに真摯に取り組むべきであって、この「勝つ子 負ける子」のような20世紀的な蹴落とし競争的価値観の中で生きるべきではない。