水原希子さん論争でニワカが注目した、もとい、にわかに注目されたアイ・ウェイウェイですが、例の中指写真って別に天安門オンリーじゃなくて、殆どライフワーク的に制作が続いている連作なんですね。

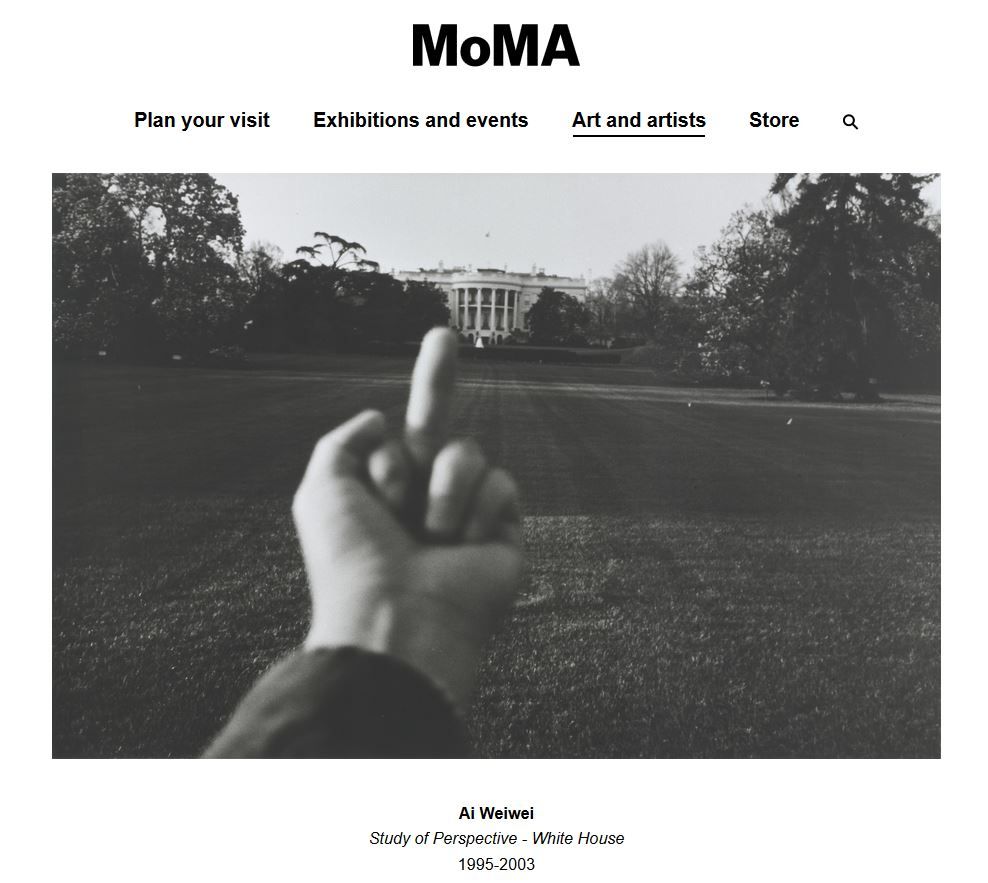

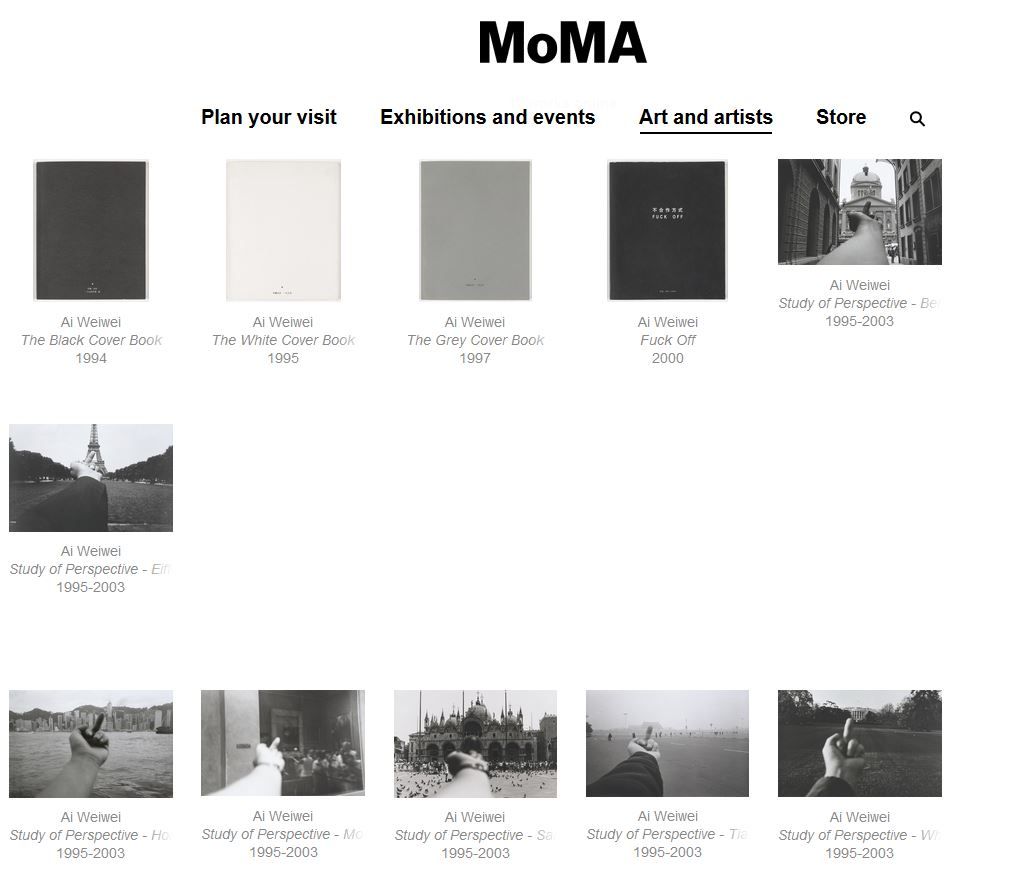

MOMAにもオリジナルプリントが何点かコレクションされています。ホワイトハウスが背景になったやつもあるよ。ベルン美術館、エッフェル塔、ホワイトハウス、聖マルコ寺院、モナ・リザなどなど。

あ、詳しくない方のために。MoMAことMuseum of Modern Artは写真を芸術のいちジャンルとして確立するのに最も大きな役割を果たした美術館です。MoMA以前にもV&Aなどが写真のコレクションを形成していましたが、それらはあくまでも工芸品扱い。MoMAこそがストレートフォトをコアにして写真をアートにしていった立役者です(このブログ掘ったら写真史の講義でその話をした記事もどっかにあるはず)。それくらいMoMAのコレクションに入るというのは大きなステータスってことを押さえておきましょう。

もちろん水原希子さんが良いねした天安門の作品もコレクションに入ってますよ?

MOMAのコレクション以外でもシドニーのオペラハウスとか、バルセロナの聖家族教会とか、マイアミの海とか、もうありとあらゆるものを背景にして、中指の先端を消失点に置いた一点透視図法の作品を制作している。

という文脈を加味して考えると、更に水原希子さん事件は面白いですね。

パッと思いつく論点だけ並べても

1) アイ・ウェイウェイの制作における先行作品との比較(特にベッヒャー夫妻と杉本博司)

2) SNSの無断転載およびLIKEと芸術作品の意味

3) 西洋美術史における遠近法の意味との関連

4) 意味的飽和効果の視点から考える芸術性と政治性

5) 多種多様な文化的アイコンの歴史性と芸術作品における表象の変遷

2) SNSの無断転載およびLIKEと芸術作品の意味

3) 西洋美術史における遠近法の意味との関連

4) 意味的飽和効果の視点から考える芸術性と政治性

5) 多種多様な文化的アイコンの歴史性と芸術作品における表象の変遷

たとえば3について考えると、中国絵画の斜め俯瞰遠近法と西洋絵画の一点透視図法の比較、それぞれが美術史上で果たした意味、アイ・ウェイウェイの作品上でそれらが展開された際に生まれる各種の意味のレイヤーなどなど、話が膨らみます。

また4についても、これだけ同じ構図が並ぶと、人間の脳機能としてその意味が見えなくなっていく。とするとこれは本当に侮辱的と言えるのかどうかという検討が必要になる。

5で言えば、アイ・ウェイウェイの立ち位置を考えると、むしろアイ・ウェイウェイに撮りに来てもらうことがステータスという話になる可能性も無いではない。観光地をめぐるインスタグラムマーケティングの問題もここに補助線として持ち込むことが出来るでしょう。

これは90分かける3コマの単元で扱うやつだな。270分も議論したら、水原希子さんがインスタで1時間ほど良いねしていた天安門の写真の意味も、谷本真由美さんや藤本貴之さんや石井孝明さんが考えるより遥かに深く幅広く検討出来て、新しいものが見えてくるはず。

もう私は(大学の教室では)やる予定ないけど。

※やる気のある若者に頼まれたら久しぶりに私塾を開かんでもないです。