本科卒業公演「わが街」から「第三の証言」「月の岬」と見てきて今回の「明日」です。

まず戯曲について。

井上光晴という作家が1982年に発表した小説が原作です。1988年には映画化もされています。

長崎への核攻撃の直前の、とある新婚夫婦を中心にした人々の1日が描写されています。最初のシーンは三浦家と中川/銅打家の結婚式。「月の岬」に続き吉野明日香さんの新妻役(笑) まあこの役はやらせるなら彼女が一番上手いと思います41期では。

そこから順に、この両家の関係者たちの1日が描写されます。親友、同僚、取引先、兄弟姉妹。

冤罪で留置所に入れられている者あり、音信不通の恋人を待つ者あり、娼館に吸い込まれる者あり、重い病を患う我が子を心配する者あり、仲睦まじい夫婦あり・・・。皆それぞれに「明日」をどう生きるかを考えています。そして深夜から明け方にかけての出産シーンで劇は終わります。

彼・彼女らはどうなったのか。多分半分くらいは核攻撃で殺されたでしょう。でも生き延びた者も居たでしょう。

この作品を卒業公演でやらせる青年座さん、最後までスパルタです。

市井の人々の1日を淡々と描写するというコンセプトは1年前の「わが町」と同じ。まずはそこから1年で各自がどれだけ役者として力を付けたかが問われます。彼・彼女らは多分誰も、結婚したことも出産したことも無いはずなので、登場人物が演じるシーンの大半は実体験がありません。しかし明日から彼・彼女らは曲りなりにもプロの役者なんですから、今日ここでどれだけリアリティを持った「夫婦」や「父親」や「母親」を演じられるかは、明日の自分の評価に直結します。

そして・・・おそらくは彼・彼女らの一定割合は役者専業で職業人生を進んでいくことは難しいでしょう。それだけの厳しい世界ですから。実力があっても運と絶え間ない努力と人脈が無ければ専業にはなれない。研究者と同じです。明日はどうなるのか、わからない。保証なんか無いんだ。

それも含めて

「お前ら、頑張れよ!」

ということなんだと思います。

舞台全体は、何度か噛む人は居ましたけれども、やはり明日からプロ、しかも可愛いからとか人脈押し込みとかで発注が来るタイプのプロではなく、演技の実力だけで仕事を取らなければいけないプロですから、そりゃ上手いです。大したもんだ。「わが町」とは別物。カネ取ってますしね。

當瀬このみは、実習科では実年齢より上の女性を演じることが多かったと思うんですが(「第三の証言」の社長夫人、「月の岬」のお姉さん、そして今回は橋詰くんの愛妻)、一瞬出てきた娼婦役がびっくりするくらい可愛かった。「ひまわり」「ドワンゴ」時代も含めてあれだけストレートに「女」を出した役は初めて見たんじゃないかな。良いじゃないですか。また見たい。

演出面では今回、場面と場面のツナギで暗転する時にバロック音楽を使っていましたが、音楽学者としてマニアックなツッコミをするならば、「ラ・フォリア」みたいな世俗の舞曲と宗教音楽を混ぜて使うなら、それぞれきっちり意味を持たせた方が良かったかなあと。転換前の場面と使われた曲の関連性、私にはわからなかったんですが。何かありましたかね? 夏の話なのにヴィヴァルディの「四季」の「冬」の第2楽章「ラルゴ」を使うのも変。

そして、最後だけ20世紀の映画音楽みたいなのを使うのももったいない。やるんならバロックで統一で良かったんじゃないか。それこそJSバッハだけで押し切って最後は管弦楽組曲第3番BWV1068(いわゆる「G線上のアリア」)で締めて成立したと思うんです。

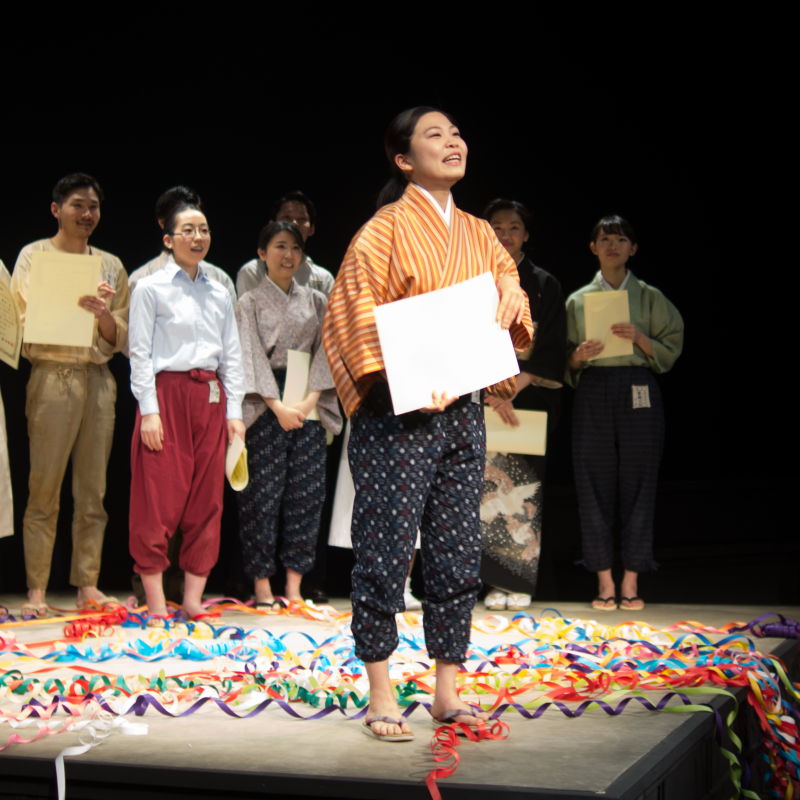

終演後は41期卒業式でした。元センセーだからですかね、卒業式ってだけでなんか涙腺緩むんです。教え子の當瀬このみは大学中退しちゃったんで、彼女の卒業式を見られて本当嬉しかったですよ。おめでとう。