何故、彼があれほど評価されるのか正直わからなかったんですが、今日現物を見てある程度は理解出来ました。

まず、彼の作品はゴシック以降、ポロックやウォーホルなど20世紀中葉までの美術史への緻密な参照が組み込まれていて、実は大変に「わかりやすい」ものだということ。あの巨大なサイズや群衆描写はベラスケス「ブレダの開城」やレンブラントの「夜警」などバロック絵画を直ちに想起させますし、複数のカメラの撮像を合成して一点透視図法を破壊した画面は東アジアの絵巻物や屏風絵に酷似します。1990年代以降の抽象的なコンポジションはカンディンスキーやモンドリアン、ポロック、クレーなどへの参照を促すでしょう。

もちろん、ショアーやエグルストンなどニューカラーの作品群は彼の出発点としてカタログにも明記されています。あと、シュルレアリスムの影響も実は強いんじゃないかと思いました。

皆さん、「シュールな」なんて言葉をよく使っておられますけれども、あの元になった芸術運動としてのシュルレアリスムはそもそも、「現実っぽさ」を過度に強調した結果として、「現実以上に現実感が強烈」な作品が出来ちゃったから、「超現実」なんです。

むしろ「チョー現実」と書いた方が通じるか?

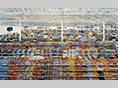

グルスキーの作品も、個々のディテールが過剰に「本物っぽい」んです。普通にデジタルカメラで撮影すると、実物に私達が感じている「質感(日本の広告業界の隠語では「シズル感」)」がちょっと弱まった画像として吐き出されてくる。それが写真だと我々は思っているわけですが、グルスキーはハイダイナミックレンジ合成などの裏技をかなり強めにかけて、過剰なまでに「シズル感」を出しているように思えました。

写真なのに、不自然なまでに(現実よりも)現実くさいこの胡散臭さ。

そういう意味で、シュルレアリスム的ですグルスキー。

そうした様々なレイヤーを重ねた上で、見た目が非常に美しく、なおかつ巨大プリント、超高解像度という、ありそうで無かった技を連発で繰り出したというのがグルスキーの手柄でしょう。

お見事。

でも、グルスキーがグルスキーであるかぎり、我が子や孫のチョー可愛いスナップ写真を「俺の写真」としてFacebookやFlickrにアップすることは許されないでしょう。

プリント1枚1千万円の卸値の代償。

それは表現者として幸福なことなのか、自分で創り出した自分の幻像に緊縛された不幸なフォトグラファーなのか。

私はやはり息子のチョー可愛い写真をみんなに褒めてもらいたいので、おっと「親しい友人にのみ公開」という技があったか! グルスキー、侮れぬ。いや、侮れぬのはザッカーバーグっ・・・!!!

追記:この東大の先生の展覧会評はわけわかめだな。言いたいことはわかるけど、わざと解りづらく書いてカッコつけてる。講義でもこんな感じで話してるんだろうか?