余白のアートフェア2、運営のリソースが逼迫しているのを見た出展アーティストさんたちが、非公式のDIG&グッズまとめサイトを立ち上げたり、キャプションテンプレを配布したり、お互いの作品を推薦しあったりとあれこれ動きはじめていて、新しい文化が生まれつつある。

大都市で大資本がやるメジャーなアートフェアと違うのはもちろん、草の根系のローカルアートフェアでもこういうオープンコラボレーション志向のファインアート系イベントは無かったと思う。

ワルシャワアートウィークやフリンジアートバスみたいに大幅権限委譲型のキュレーションを取り入れるものはちらほらあるけれど、余白のアートフェア2が面白いのは、参加者全体が使えるオープンソースのツールを参加者が開発しはじめているということ。

これは20世紀末からソフトウェアエンジニアリングの世界で広まった(今も)やり方で、僕は人文系の人間だけど息子がナチュラルボーンエンジニアだったので、子育てを通してオープンコラボレーションが当たり前の世界にはずっと接してきていて、人文系の創作(小説やアート)に取り入れたら面白いとずっと思って色々試してきた。

アートの世界でも面白いことが始まりつつある実感がある。

(小説ではNovelJam2019’でこのモデルを試してグランプリ受賞)

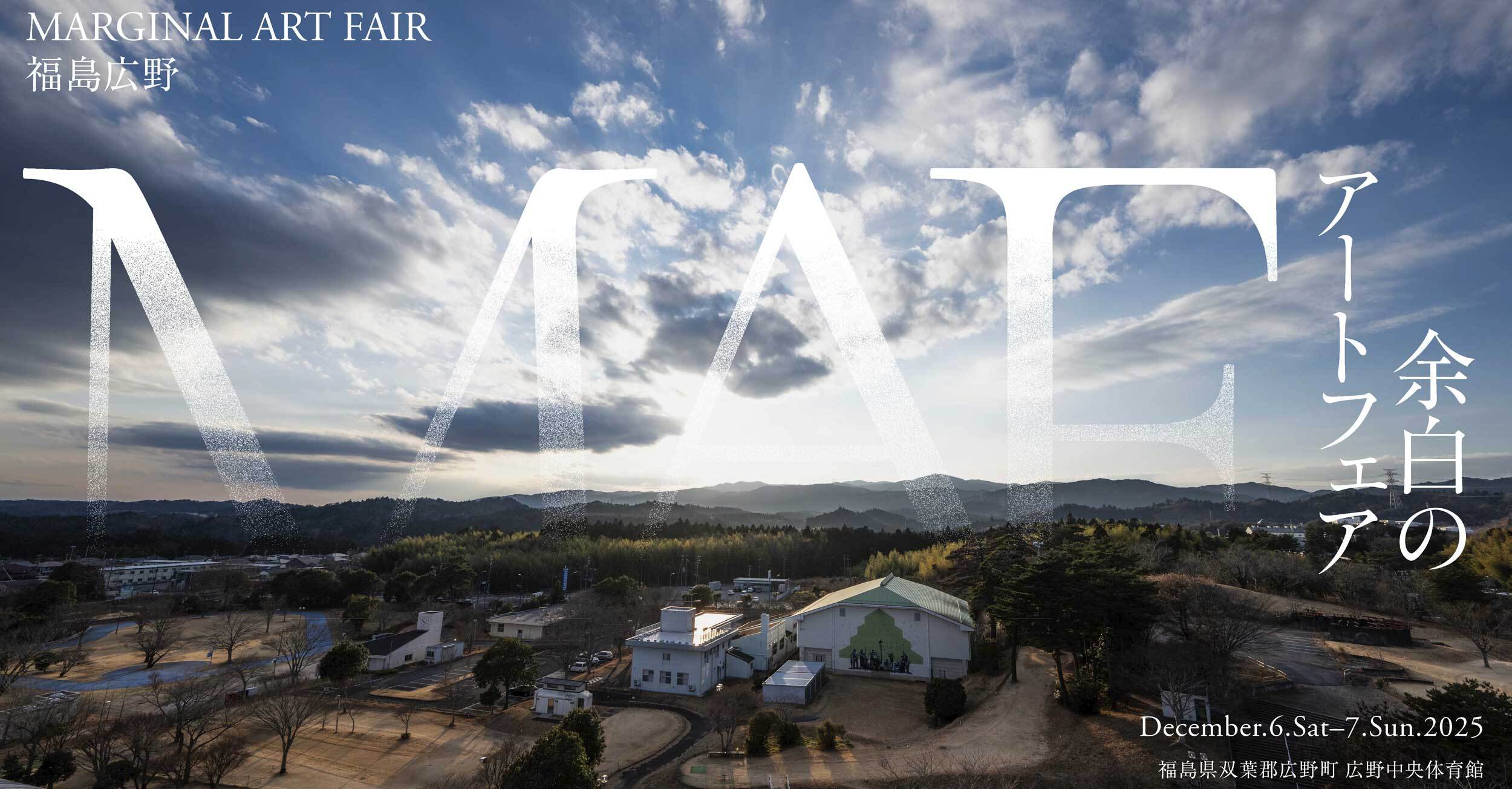

何が言いたいかというと、「12月6-7日は広野町に来た方が良い」

わかりやすい違い

人文脳は「じゃあ次は被災地か東京都心に偉い人を何人か呼んでトークショーだ」

エンジニア脳は「ノウハウ共有の公開プレゼンやりたい人~?」

人文脳企画では壇上の偉い人(大学教員や評論家)の権威が再帰的に強化されていく

エンジニア企画ではノウハウがフラットに共有されていく

人文系は「贈与経済」という言葉を習う機会も多いはずだが何故か長老制や権威主義の集団を作ってしまう習性がある。

だが関係人口や交流人口を増やすんだぜというときに人文系長老・権威システムでは、真ん中で仕切っている親分の子分になりたい人か、一時的に親分を利用してのし上がってやろうという人しか寄ってこない。そういう人が今の浜通り被災地に必要なのかどうか、賢いあなたなら3秒考えれば答えは出せるはずだ。