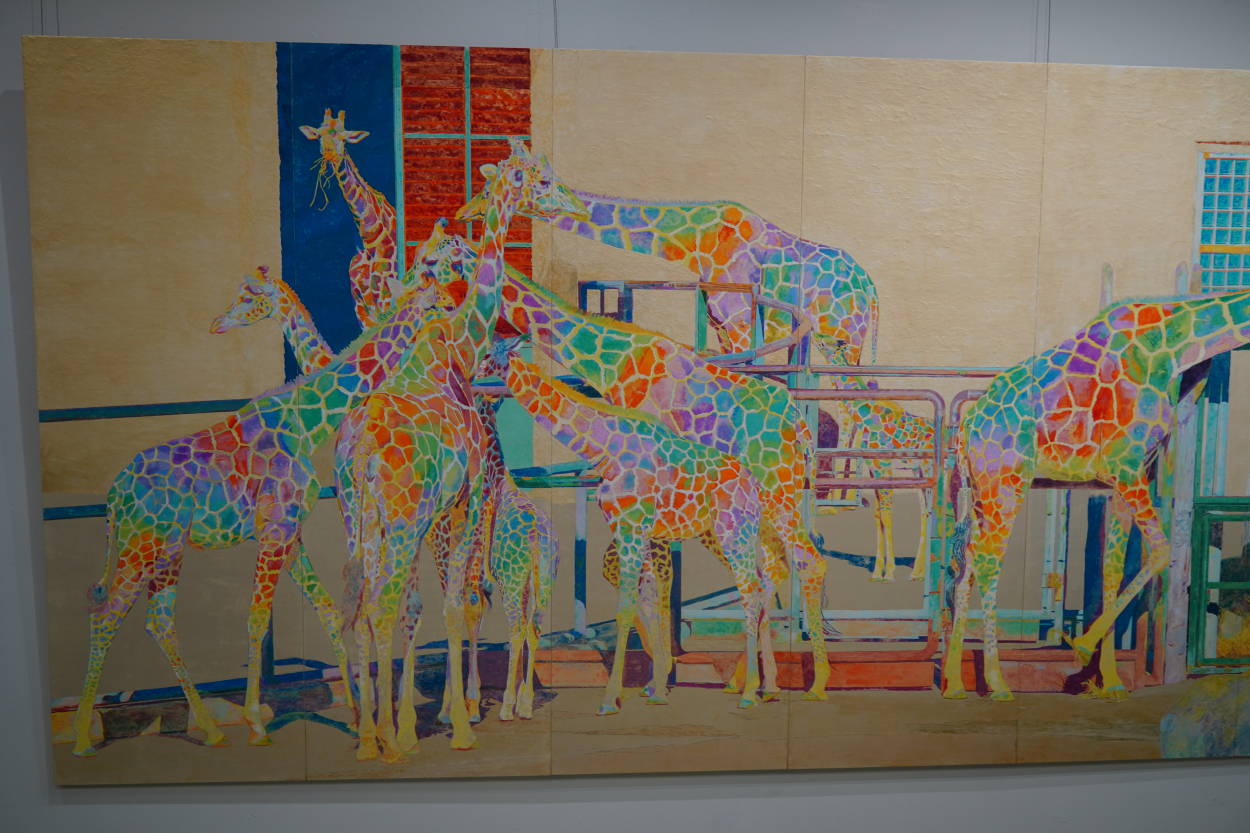

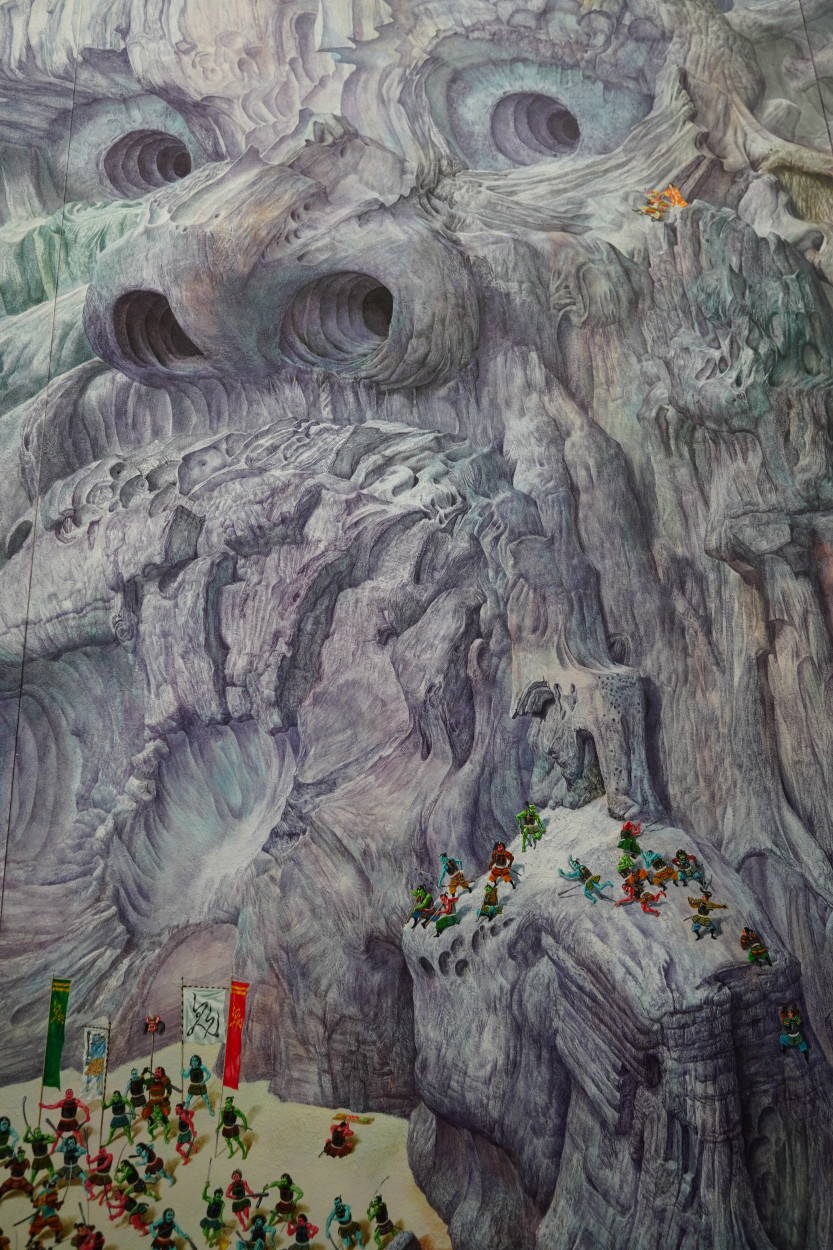

上野の森美術館で日経日本画大賞を教え子たちと見てきましたが、今の日本画はめちゃくちゃ面白いですね。

会場には出展作家の方も何人かいらっしゃって、気さくに絵の解説をしてくれました。

あと、隣で個展をされていた清水航さんも含めて、日本画の人はとにかく具象画の基礎がハイレベルで画面の仕上げの精度もまさにハイエンドの手工芸品という印象。

その上で一部の人はセンセーここでそれやりますか? という飛び道具なアイデアを放り込んでくるので、絵としての強さが並じゃないですね。期待を遥かに越えるグループ展でした。

ただ、在廊されていた方々にいわゆる現代アートの国内市場には行かないのですかとお聞きしたところ、皆さんあまり興味は無いような感じでした。まあ現状で売れてるし、わざわざそんなねー、ということなのかなと。

尖り系若手日本画家のみなさん、なんとなくですが、自分では現代アートでもあると思ってはいるけども、まあ結局は絵として良いかどうかが(お客様の前では)全てなんで、自分の作品を高めていくことが第一って感じですかね。スタンスとして。

遊び心が溢れた作品もいくつもあって、そりゃもう画力はみなさんカンストだし、なんかほんともったいないなー、こういうのこそどうですかこれが日本の現代アートですよ見てください凄いでしょうって世界に見てもらいたいなーと思いましたね。

もう一つ思ったこと。

私は芸術学といってももともと音楽社会学系の研究者だったので大学でもビジュアルアートだけ担当ってわけでは全然無くて社会調査法も教えたし音楽社会学系の卒論の指導もしたんですよ。

だから元ゼミ生の中にもビジュアルアートは全然わからないって人もいて、西美や都現美も一緒に行ったけどやっぱりいまいちわからんってままだったんですね。

今日もそうなるかなーと思ってたんですが意外や意外、会場内にいた日本画家の方々が親切に作品を解説してくれるうちに、どんどん絵が面白いってなっていって、最後まで楽しく鑑賞してもらえました。

これ凄い大事なことなんじゃないかと思います。

この絵が好き、この絵のここが良い。そんな話をしながら笑顔でリラックスして展覧会を見る。そんな体験がビジュアルアートの楽しみへの入口の一つになる。

欧米のExhibitionのレセプションやオープニングの様子を写した画像はいっぱい見てますけど、基本的に写ってる人みなさんリラックスして楽しそうなんですね。小難しい学会発表みたいなのもどんどんやれば良いですが、まずは来場者に笑顔で、リラックスして楽しんでもらうような場ももっと必要では?